di Toni Gaeta 25 febbraio 2016

L’apertura di Tourisma 2016 a Firenze e le dichiarazioni di Louis Godart circa le determinanti influenze della civiltà cretese sullo splendore della cultura greca (ateniese in particolare), mi hanno indotto a sospendere la scrittura del racconto ispirato alla storia di Kobane e del suo significato altamente democratico.

Penso che l’importanza di ciò che i Kurdi del Rojava in Siria con grande fatica e forte avversione del filonazista Erdogan (e annesso governo turco), stanno realizzando, costituisca uno schiaffo politico, civile e morale nei confronti di tutti i governi dei Paesi UE (fatta eccezione per quello greco e portoghese). Tuttavia, sono sempre più convinto che non riusciremo mai a capire il perché nel mondo occidentalizzato sia possibile l’alternarsi di governi realmente democratici con governi altamente dispotici, se non scriveremo da capo la Storia dei popoli europei.

Per comprendere cosa intendo dire con quest’ultima affermazione, può essere forse utile raccontare in modo semplice e documentato ciò che avvenne nel corso di alcuni millenni, nei quali due culture molto diverse tra loro diedero vita a società e civiltà tendenzialmente opposte, che influenzarono tutta la successiva Storia dei popoli europei.

Mi riferisco alla civiltà cosiddetta “minoica” di Creta, che insieme a Thera (attuale Santorini) circa 7.000 anni fa (quindi in epoca preistorica) sembra formassero la leggendaria Atlantide (di cui scrisse Platone). Mi riferisco, inoltre, alla cultura “Kurgan”, così definita dalla grande archeologa Marija Gimbutas, sviluppatasi contestualmente (anch’essa ad iniziare dal 5′ millennio a. C.) tra le steppe e i boschi esistenti a nord del Mar Nero, intorno al fiume Don, nonché intorno al basso corso del fiume Volga (fino a lambire la catena del Caucaso).

Questa storia nella Preistoria inizia con la descrizione di una affascinante ipotesi sulle origini dei popoli indoeuropei. L’era tardo-neolitica coincide con quella delle prime civiltà umane, riconosciute come tali, grazie alla decodificazione delle forme di scrittura adottate dalle comunità di Homo Sapiens. Quest’ultime erano dedite all’estrazione e commercializzazione del rame, per la produzione del bronzo (in genere fusione di rame e stagno). Fino a tale epoca c’è ragione di credere che le comunità degli uomini non avessero motivi di conflitto tra loro. Innanzitutto l’abbondante selvaggina e la copiosa raccolta di frutti spontanei, poi la scoperta dell’agricoltura in Mesopotamia (età mesolitica), garantirono a tutte le comunità un benessere, che permise accumulazione di sapere e di ricchezza, tale da ideare e realizzare le prime importanti opere architettoniche di meravigliosa fattezza. Tra queste, quelle di Babilonia con estensioni in Fenicia, in Egitto e a Creta (area definita Mezza Luna Fertile).

C’è ragione di credere che l’organizzazione sociale delle collettività umane non prevedesse gerarchie istituzionali, ma solo religiose e funzionali al mantenimento del benessere comune. Come vedremo in particolare per Creta, le società erano organizzate in ragione dell’adorazione delle Dea Madre, coincidente con la Madre Terra: motivo per il quale le donne erano al centro delle attività politico-religiose e, quindi, anche sociali. Inoltre, numerose testimonianze archeologiche, molto documentate dall’archeologa Marija Gimbutas, testimoniano l’esistenza di queste società, dalla stessa definite “matrifocali” e “matrilineari”, anche in tutta l’Europa.

La stessa grande archeologa lituana, naturalizzata come cittadina statunitense, nel suo prezioso volume “La Civiltà della Dea – Il mondo dell’antica Europa” ci fornisce, tuttavia, validi argomenti sia antropologici sia archeologici, che ci consentono di conoscere più a fondo le origini dei popoli cosiddetti “indoeuropei”: quelli che avrebbero poi caratterizzato tutta la Storia fino ad oggi maggiormente documenta e, quindi, conosciuta.

A tale proposito Marija Gimbutas scrive che: “La testimonianza linguistica (ovvero la comparazione dei fonemi e delle radici grammaticali) suggerisce che l’antica ‘patria’ indoeuropea fosse localizzata fra le aree occupate dalle famiglie linguistiche ugro-finniche, semitiche e caucasiche. L’esame della questione supera i limiti della trattazione (oggetto del volume) e secondo me, essa [comunque] non é affrontabile, per insufficienza di fonti archeologiche adeguate. I documenti dello inter-fluvio volga-uralico e dei territori oltre il Mar Caspio, antecedenti il 6′ millennio a. C. (8.000 anni fa) sono finora insufficienti per una ricostruzione etnografica.

Tuttavia, testimonianze più corpose compaiono intorno al 5.000 a. C. (7.000 ani fa), sebbene possiamo iniziare a parlare di “popolo Kurgan” solo dopo la conquista della regione delle steppe a nord del Mar Nero, verso il 4.500 a. C. ( 6.500 anni fa).”

La parola russa “kurgan” (presa in prestito dal turco) significa letteralmente ‘tumulo’ o ‘piccola altura’ (collinetta), mentre il binomio “tradizione Kurgan” é stato introdotto dall’autrice nel 1956, per designare in modo generale la cultura dei pastori seminomadi, che costruivano tumuli sepolcrali a forma di collinetta arrotondata.

Altro particolare importante é che nei corredi funerari di tutta l’Europa paleolitica e neolitica (fino all’età del bronzo) non si trovano armi, tranne che attrezzi per la caccia. In questo senso la tradizione kurgan rappresenta un netto contrasto con le altre culture dell’antica Europa, che furono fondamentalmente del tutto pacifiche.

La trattazione della cultura Kurgan, poi, prosegue con l’evidenziare la vivacità e il dinamismo delle popolazioni circoscritte con l’uso di tale nome. Marija Gimbuntas sostiene che ad esse si deve l’addomesticamento del cavallo, mentre agli agricoltori dell’antica Europa questo tipo di animale era sconosciuto. L’economia pastorale, essa prosegue, basata sull’allevamento di mandrie animali di grande dimensione, resa possibile dalla cavalcatura di cavalli e dall’uso di forza-lavoro maschile (quella considerata più adatta a controllare il bestiame e quindi, non tutti gli uomini), secondo la nostra archeologa contribuì in modo determinante nella transizione dalla cultura matriarcale a quella patriarcale, favorendo l’emergere dell’uomo-forte, capace di uccidere: il guerriero.

Vedremo, poi, come il disaccordo tra la grande antropologa Heide Goettner-Abendroth e la grande archeologa Marija Gimbutas sulle vere cause della nascita di culture euroasiatiche di ispirazione patriarcale, ha indotto entrambe a considerare anche i fattori climatici (oltre l’addomesticamento del cavallo) come spinte reali, che indussero ad una lenta ma devastante trasformazione di tutte le culture europee.

Fatto sta che questo tipo di nuova cultura iniziò a caratterizzarsi come fattore di particolare indurimento psicologico nei rapporti umani, con uso di violenza progressivamente più atroce, secondo le fasi che di seguito esamineremo.

Per non appesantire questa lunga trattazione, alla cui ricerca di base e relativa narrazione chiamo a collaborare giovani antropologi, archeologi ed etnografi, riporto ora un breve stralcio di un’intervista, che potrebbe rivelarsi una porta molto aperta per le nostre comuni future ricerche.

Uno dei protagonisti della manifestazione Tourisma 2016 é stato Louis Godart – consigliere per la conservazione del patrimonio artistico del Presidente della Repubblica Italiana, accademico dei Lincei e illustre studioso di antichità micenee –, il quale rivelò in anteprima al quotidiano Il Manifesto i temi oggetto del suo intervento.

Per l’apertura di Tourisma 2016 presenterà una relazione dal titolo «Una civiltà per l’Europa». Cosa intende proporre esattamente ?

La mia relazione verterà sugli albori della civiltà europea. La prima civiltà veramente «europea» nasce nel mondo egeo ed è quella ‘minoica’. Per la prima volta nella storia, si manifesta una civiltà che descrive l’uomo, la donna e l’ambiente in un contesto di totale riconciliazione con il creato. Questo rappresenta una soluzione di continuità con l’arte orientale e della valle del Nilo.

La civiltà ‘minoica’ ha fortemente influenzato la civiltà greca ed è proprio nella Grecia del I millennio che nascono due valori fondamentali, pilastri delle moderne società europee. Il 1′ è la centralità dell’uomo nella Storia. Infatti, nel mondo greco, l’uomo appare liberato e capace di assumere il proprio destino, una concezione allora «rivoluzionaria» che sarà ripresa nel Settecento, il secolo dei Lumi. La 2′ grande invenzione della civiltà greca è, ovviamente, la democrazia: il popolo prende in mano le redini del potere e gestisce lo Stato.

Tali valori permangono su un piano ideale o sono ancora realmente praticati in Europa e, in particolare, in Grecia ?

La centralità dell’uomo e la democrazia sono valori intramontabili. Anche se la Grecia conosce oggi delle difficoltà legate alla tragica situazione economica, queste si esprimono in un contesto democratico. Tanto è vero che i greci sono andati a votare e che ora a reggere le sorti del paese c’è un governo di sinistra.

——–

Non ho avuto possibilità di ascoltare l’intervento di Louis Godard, ma so che le sue anticipazioni sul valore della civiltà ‘minoica’ rispetto al 2′ pilastro costituito dalla democrazia sono oggetto di attento esame da parte degli studiosi più vicino alle testimonianze circa l’esistenza di una moltitudine di società matriarcali diffuse in tutto il pianeta, come dimostrano gli studi dell’antropologa Heide Gottner-Abendroth. Per questo, passando al lato B di questa ‘storia nella preistoria europea’, continuo con il dire della civiltà cretese.

Innanzitutto essa é assai probabilmente erroneamente definita “minoica”, giacché questo termine é connesso con Minosse (“minos” significò Re), la cui vita e il cui dominio coincisero nell’isola con le prime contaminazioni micenee (da ‘Micene’, città simbolo degli Achei). Tuttavia, prima di Minosse a Creta e Thera si sviluppò l’unica società matriarcale europea, di cui abbiamo ampie testimonianze: sia archeologiche sia linguistiche. Di altre abbiamo testimonianze solo archeologiche, come tali, soggette a interpretazione dei significati dei reperti.

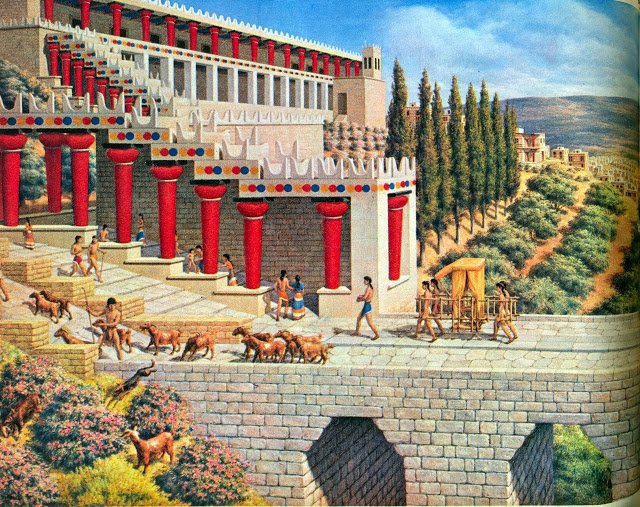

.jpg)

A Creta e Thera prima d Minosse si usava la cosiddetta scrittura lineare A. Poi, a seguito della contaminazione con la società patriarcale micenea, essa fu sostituita con la scrittura lineare B (molto simile al greco antico). Questa civiltà, caratterizzata dalla perfetta parità tra i sessi, fu artefice di grandi complessi architettonici, la cui morfologia era molto varia e articolata: essi si componevano di centinaia di ambienti tra loro connessi da passaggi, corridoi e cortili che dovevano avere l’aspetto di un labirinto. Questi palazzi, così complessi, ispirarono la leggenda del labirinto di Creta, costruito da Dedalo, e nel quale Minosse nascose il Minotauro: mostro metà toro e metà uomo, di cui si narra nel mito di Teseo.

Oltre a quello più famoso di Cnosso, altri palazzi sorsero nell’isola: quelli di Festo, di Haghia Triada, di Mallia. I primi furono probabilmente distrutti da un terremoto. La loro ricostruzione dà l’avvio al periodo tardo-minoico, che finisce con la conquista dell’isola da parte delle popolazioni micenee (Achei).

Rispetto all’antico Egitto, a Creta si sviluppò una civiltà dai caratteri più liberi e fantasiosi, meno condizionata da poteri forti e meno angosciata da guerre e da saccheggi. Quindi, non oppressa dalla militarizzazione della propria società. La vita si svolgeva nei grandi palazzi, che avevano la dimensione di un intero villaggio. Qui l’architettura aveva innanzitutto il compito di plasmare l’habitat di vita. E lo faceva senza forzature eccessive. La composizione dell’edificio avveniva adattandosi al luogo, con varietà planimetrica ed altimetrica, sconosciuta, ad esempio, all’architettura egizia o sumera.

Le costruzioni egizie erano improntate ad un criterio compositivo, che ebbe alterna fortuna nella storia dell’architettura: la simmetria. Una costruzione simmetrica ha un asse verticale, che divide l’edificio in due parti simmetricamente uguali. Al pari del corpo umano, un edificio simmetrico ha la parte destra simmetrica a quella sinistra.

Con tali caratteristiche gli edifici egizi si imponevano sul paesaggio circostante. Essi volevano essere un segno ben visibile dell’intervento umano, teso a modificare l’aspetto del territorio. A differenza di questi, le costruzioni cretesi presentavano tutt’altra concezione: evitando qualsiasi imposizione di simmetria (che avrebbe indotto a fare una metà dell’edificio uguale all’altra), i palazzi cretesi si inserivano nel paesaggio con naturalezza ed organicità, seguendo naturali altimetrie e planimetrie: circostanza che di fatto costituiva una forma di rispetto dell’ambiante. Di dimensioni mai eccessive, ma proporzionate alle funzioni che dovevano svolgere, questi palazzi hanno un’immagine varia e movimentata.

La loro decorazione presentava, poi, un carattere di assoluta novità: non si affidava alla decorazione plastica di sculture a tutto tondo o a basso rilievo inserite in parti dell’edificio, bensì al colore delle superfici. Non solo le pareti interne sono decorate con affreschi dai toni vivaci, ma anche le parti esterne dell’edificio, come le colonne, erano arricchite di colorazioni intense. A differenza dell’architettura egizia, che cercava di impressionare per la maestosità e la grandiosità delle proporzioni, l’architettura cretese si presentava con caratteristiche di maggior intimità a dimensione di una serena e quasi gioiosa fruibilità.

In questi palazzi, l’arte figurativa svolgeva un ruolo fino ad allora inedito: quello della decorazione. Le immagini, cioè, non venivano utilizzate per rappresentare concetti da comunicare, come nell’arte egiziana, ma venivano utilizzate per abbellire i luoghi di vita. E, quindi, il carattere richiesto ad un’arte così intesa, è, ovviamente, la bellezza. Il fine è quello del godimento estetico. Fu in questo tipo di civiltà che nacque la consapevolezza che ‘arte è sinonimo di bello’. Concetto poi trasmesso all’arte greca, e di qui, giunto fino a noi, anche se depurato dai valori che ispiravano il contesto politico e sociale insiti nella società matriarcale cretese.

Soltanto in una società che valorizzava i beni più naturali e spontanei della vita, come il piacere dell’incontro fisico e spirituale tra i sessi, il godimento delle bellezze naturali, la ricerca della pace e il ripudio della guerra, il rispetto della collettività e la limitazione del potere individuale, poteva sorgere spontaneo il valore della bellezza.

L’arte cretese, rispetto a quella egiziana, era più bella, perché più libera e spontanea. Essa aveva caratteri di freschezza rappresentativa, che riusciva a cogliere la realtà con immediatezza e felice sintesi. Era un arte, quindi, di tipo naturalistico, che André Breton avrebbe definito “magica”. Le figure si affidano soprattutto al disegno della linea di contorno e i colori sono stesi, senza eccessivi effetti chiaroscurali, ma con riempiture uniformi e vivaci, che finivano per esaltare il valore decorativo, rispetto a quello mimetico e simbolico.

L’arte, intesa come insieme di architettura e pittura, nella cultura cretese appare come un’unica attività tesa al bello. Nel suo caso, arte e costruzione di qualsiasi cosa tendevano a coincidere, in quanto tutta la produzione umana può soddisfare identica domanda di qualità.

Seguendo passo dopo passo l’evolversi di queste culture con aspetti profondamente diversi, il loro inevitabile alternarsi di scontri e tentativi di integrazione, giungeremo a capire la vera evoluzione e le persistenti ragioni involutive, che caratterizzano i popoli, che hanno fatto la Storia europea.