Fonte: la Repubblica

Url fonte: http://genova.repubblica.it/cronaca/2016/06/26/news/renzo_piano_inseguo_la_grande_bellezza_-142862119/

intervista a RENZO PIANO di MASSIMO MINELLA 26 giugno 2016

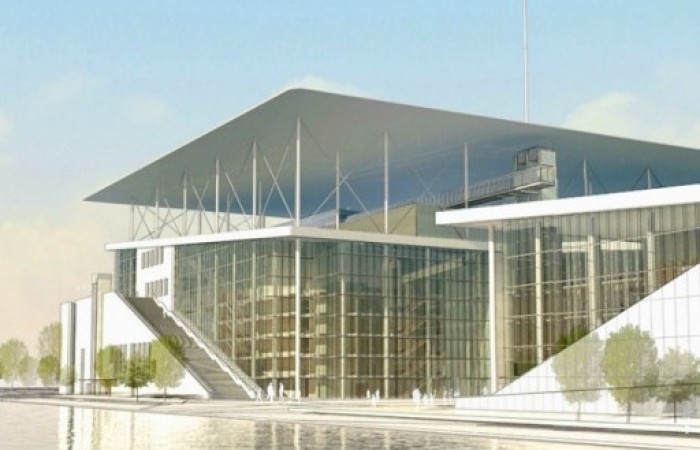

C’È LA LUCE DEL SUO MEDITERRANEO a far vivere le periferie a cui, da tempo, dedica ormai quasi tutte le energie. Renzo Piano parla del suo mestiere di architetto come di un “lavoro difficile, pericoloso, perché se lo fai male il risultato continua a restare lì”. Da Parigi è volato ad Atene, dove è appena stato inaugurato il centro culturale della Fondazione Stavros Niarchos, una collina artificiale di periferia che sale dolcemente restituendo al quartiere la vista del mare che si era perduta. Presto ritornerà a New York, per il nuovo campus universitario di Harlem, altra periferia.

Perché nel suo lavoro torna con questa insistenza la periferia, quasi un concetto ancor prima di un luogo fisico?

“Nella domanda c’è già gran parte della risposta. Perché le periferie sono zone lontane, prima che dal punto di vista geografico da quello culturale ed economico. La periferia, quasi per definizione, oggi equivale a una zona lontana, negletta”.

Per questo ha scelto di firmare a Kallithea, quartiere di Atene, il suo ultimo lavoro?

“Questo progetto è il paradigma del ragionamento che ho appena fatto. Kallithea è distante pochi chilometri, tre-quattro, dal centro di Atene. Ma nel corso dei secoli la sua bellezza naturale era stata cancellata, il vecchio porto del Falero interrato, la percezione del mare oscurata da case e palazzi. Questo vuol dire periferia. Noi abbiamo ridato la vista del mare, abbiamo riportato, spero, bellezza, abbiamo restituito centralità”.

E ora a quale periferia si dedicherà?

“Il nuovo palazzo di Giustizia di Parigi, a nord della città.

Si trasferirà lì tutto il tribunale, una zona tornerà a vivere. Poi New York, per il nuovo campus della Columbia University, nel West Harlem. Attenzione, non stiamo parlando di luoghi così distanti dal centro della città, ma di aree che nel passato non hanno goduto dell’affetto che avrebbero meritato. Diciamo che hanno un po’ patito la sindrome dell’abbandono. E non potremmo dire lo stesso per l’Auditorium di Roma? O per lo Shard di Londra? Luoghi che sono sempre stati percepiti come periferie prima che trovassero nuova vitalità. E sa che cosa può favorirla? Il fatto di intervenire attraverso edifici pubblici. I luoghi pubblici portano urbanità. E possono essere ospedali, tribunali, università, scuole. Noi ci inseriamo in questo grande tema urbano, cercando di centrare il risultato”.

Ci riesce sempre?

“Il mestiere dell’architetto è pericoloso per te stesso e per chi riceve il servizio. Se si sbaglia, resta per sempre. Anche il vostro mestiere di giornalista lo è. Per questo credo che ci voglia una coscienza sociale e civica, anche se al tempo stesso si deve essere inventori. Noi architetti ci muoviamo in una terra che è sempre molto fragile, dobbiamo esplorarla ragionando in termini di consumi energetici, di sostenibilità. Insomma, mi passi il termine, essere anche un po’ uomini di scienza”.

Lei è nato a Pegli, quartiere del ponente genovese: quanto ha inciso nel suo lavoro la periferia da cui proviene?

“Mi ha insegnato a interpretare lo spirito del luogo in cui sono nato. Sento molto forte, molto profonda la mia mediterraneità. Genova, come Atene, ha il mare a sud. E questa non è una cosa banale: perché anche il sole è a sud e dona al mare increspature luminosissime. È questo il motore di tutto. Il Mediterraneo è una specie di registratore che per secoli ha raccolto le voci della gente, i profumi, gli odori, le tragedie. È una zuppa di cultura”.

E se dovesse trovare un elemento di riferimento in questo suo percorso professionale e umano che l’ha condotta fra le tante periferie del mondo?

“Direi la luce. È la luce che dà energia e che gioca a rimpiattino con l’ombra. Vede, la luce nelle periferie è il materiale più importante con cui lavorare. Certo, non è quello che tiene su gli edifici, ma è la nota distintiva, l’elemento su cui far leva nella progettazione”.

La luce della sua Genova?

“Sì, se vogliamo, la luce che ti resta dentro e che quando puoi, a un certo punto della tua vita, senti il desiderio di ritrovare. Diceva Calvino che i genovesi si dividono in due categorie, quelli attaccati come le patelle a uno scoglio e quelli che non vedono l’ora di andarsene. Ecco, io ho fatto parte della seconda categoria, ma ora mi ritrovo un po’ anche nella prima, mi sento un po’ patella anch’io. Sono di Genova. Continuo a guardare al mare, alla luce, come a punti di riferimento”.

La sua professione continua ad affascinarla, forse con un’intensità ancora maggiore, ha spiegato di recente. Che cosa non le piace, invece?

“Sa che cosa mi dà davvero fastidio? Quando ti chiamano “archistar”. Il nostro è un mestiere serio, mentre con quella definizione si sposta l’attenzione sull’aspetto mondano, frivolo. Non lo accetto, non mi pare giusto. Si può mettere in preventivo di essere conosciuti, quindi popolari e apprezzati per il lavoro che si fa. Benissimo. Ma porre l’accento su questo, sbilanciare tutto quanto non è corretto”.