di Antonio Gaeta, 22 novembre 2017

Vorrei premettere che uno sguardo alla paleontologia é molto utile, per capire se confermare o meno teorie di ogni tipo sull’origine della specie umana. Ad esempio, come ho scritto alla fine dell’articolo “L’uomo discende dalla scimmia, ma quale ?”, Riane Eisler propone una teoria secondo cui l’ominide intermedio tra l’uomo e la scimmia possa aver ereditato i caratteri dei “bonobo” (*), giacché, al contrario degli scimpanzé, questa specie risulta essere più incline a comportamenti di condivisione del cibo, di assenza di dominazione maschile, e più in generale di contenimento dell’aggressività, ricorrendo allo scambio del piacere sessuale. In qualche modo, un primate sostenitore del famoso vessillo Hippy “Fate l’amore, non fate la guerra !”

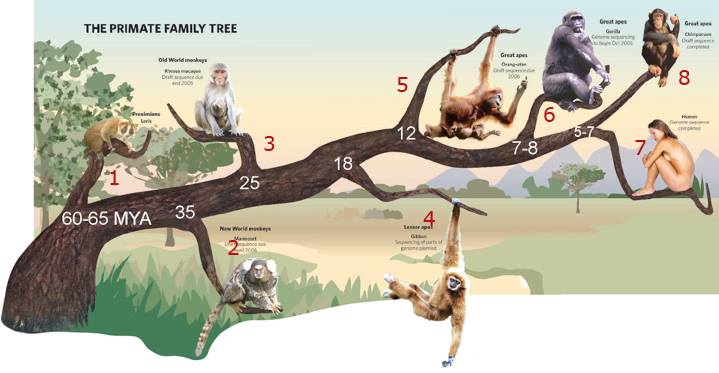

Scherzi a parte, il problema di qualsiasi ipotesi paleontologica di ‘discendenza’ (intesa in senso lineare) rischia di essere costantemente confutata, giacché nel concetto stesso di ‘discendenza’ é implicita l’estinzione della specie evoluzionisticamente originante (o da cui si trae origine). Questo perché, come sappiamo, i primati a cui i paleoantropologi spesso fanno riferimento nello studio dei comportamenti paragonabili a quelli della specie Homo, non sono tutti estinti ! Essi, infatti, almeno in parte persistono nel nostro attuale tempo geologico (oltre agli scimpanzé e ai bonobo, anche gli orango e i gorilla). Pertanto, é stato sufficiente effettuare un accurato esame del DNA di ciascuna specie similare vivente, per poter dire che lo scimpanzé é la scimmia che ha maggiori tratti comuni con l’essere umano ! Questo significa che l’uomo ha lontane origini tra gli scimpanzé ?

Le vie della Scienza sono infinite, perché recenti approfonditi studi paleontologici, grazie alla scoperta di nuovi fossili, hanno potuto far capire che contemporaneamente con l’Homo Sapiens hanno vissuto anche altre specie umane, e che con almeno una di esse siamo persino parzialmente incrociati: ovvero nel nostro DNA mitocondriale (da mitocondrio**) c’è qualcosa del DNA dell’Homo di Neanderthal !

Come questa circostanza suggerisce, far risalire i comportamenti umani alle caratteristiche di una scimmia specifica, o di un suo specifico ‘derivato’ ominide, é pertanto operazione ardua, per non dire azzardata. Forse, accortasi di questa considerazione, scientificamente del tutto legittima, Riane Eisler in un passo breve del capitolo dedicato ai modelli alternativi della partnership e della dominanza scrive: «Non credo che la struttura sociale dei bonobo debba essere presa come il modello dell’evoluzione degli ominidi. Come ho già osservato, io formulo l’ipotesi che molto probabilmente esistevano più tipi di ominidi e di conseguenti organizzazioni sociali primitive, con alcuni gruppi più orientati verso la configurazione della partnership ed altri più orientati verso quella della dominanza».

Questa citazione ci fa capire che anche una saggista pluridisciplinare come R. Eisler (ma non paleontologa, né paleoantropologa) comprende quanto sia necessario accogliere la complessità della varietà di tutte le specie, perché grazie alla biodiversità si sviluppa il magnifico percorso dell’evoluzione ! Come ben divulgato da Telmo Pievani (***) relativamente all’essere umano, questo tipo di percorso ci porta, infatti, a capire come in ogni ominide ed in ogni specie umana ci sia un pezzo di storia biologica, che oggi si riscontra nell’organismo di quella dominante: l’Homo Sapiens.

Questo fa dire che i comportamenti umani riconducibili a ciò che abbiamo definito “dominanza” traggono alimento in qualcosa di molto antico già esistita nelle esperienze di sopravvivenza delle specie umanoidi “derivate” da quelle non necessariamente precedenti (o estinte) ma sicuramente meno evolute, quantunque persistenti.

Questa stessa considerazione ci porta a dire altrettanto dei comportamenti riconducibili a ciò che Riane Eisler, con riferimento alla coppia, definisce “partnership” ed io, con riferimento sociale, definisco “mutualismo”: definizioni comunque contraddistinte dal «bisogno della condivisione» (****).

Per concludere, possiamo quindi dire che tra i popoli Kurg (o indoeuropei) prevalse il “principio dominatore” e presso le civiltà pre-storiche europee, asiatiche, africane e americane (per quelle non europee vedi “Le società matriarcali” di Heide Goetner Abendroth) prevalse il “principio mutualistico”. Le forse inevitabili 3 violentissime invasioni Kurg, che tra il IV e il II millennio a. C. ne seguirono, se da una parte ampliarono la desertificazione del pianeta, dall’altra diedero vita a nuove civiltà, le cui complesse culture tutti i popoli attuali hanno ereditato. In alcuni prevalgono i comportamenti dominatori, in altre quelli mutualistici. Più in generale, possiamo dire che le locali vicende storiche hanno poi di volta in volta accentuato o attenuato gli aspetti più atroci del “principio dominatore”, come hanno anche esaltato o oscurato gli aspetti più qualificanti del “principio mutualistico”.

Con la crescente globalizzazione prodotta dal pur devastante capitalismo, possiamo anche dire che le possibilità di diffusione di pratiche mutualistiche sono di gran lunga aumentate. Ciò che manca alle organizzazioni fautrici ed ai movimenti sociali, che le sostengono, é la consapevolezza storico-antropologica. Sono convinto che soltanto l’acquisizione di tale consapevolezza può riportare equilibrio in un mondo globale, che precipita, con ritmi spaventosamente rapidi, in quella che é già stata definita la “6′ estinzione di massa”.

(*) – Nel saggio “Il piacere é sacro. Potere e sacralità del corpo” (FORUM Edizioni)

(**) – Mitocondrio: Il mitocondrio è un organello cellulare di forma generalmente allungata (reniforme o a forma di fagiolo), presente in tutte le cellule. Esso è dotato di un DNA proprio, il DNA mitocondriale, che trasmette al nascituro soltanto l’ovulo della madre. “Discendenza matrilineare”.

(***) – Telmo Pievani – Consiglio di seguire su YouTube la sua lezione “Gli ultimi dati”, per capire meglio di quanto si possa qui spiegare il concetto di specie “derivata”, anziché discendente.

(****) – Prossimo articolo di Antonio Gaeta, che tratterà dell’evoluzione dei due principi e di come sono vissuti o disconosciuti oggi.