Questa notte ho riletto Pavese che ha scritto nel 1948 le pagine più umane, commoventi e di lucidità accecante sulla guerra civile nel libro “La casa in collina”. Riporto un brano che è anche l’esame di coscienza di Pavese e la testimonianza della solitudine e fragilità della condizione umana.

Malgrado i tempi, qui nelle cascine si è spannocchiato e vendemmiato. Non c’è stata – si capisce – l’allegria di tanti anni fa: troppa gente manca, qualcuno per sempre. Dei compaesani soltanto i vecchi e i maturi mi conoscono, ma per me la collina resta tuttora un paese d’infanzia, di falò e di scappate, di giochi. Se avessi Dino qui con me potrei passargli le consegne; ma lui se n’è andato, e per fare sul serio. Alla sua età non è difficile. Più difficile è stato per gli altri, che pure l’han fatto e ancora lo fanno. (…)

Se passeggio nei boschi, se a ogni sospetto di rastrellatori mi rifugio nelle forre, se a volte discuto coi partigiani di passaggio (…), non è che non veda come la guerra non è un gioco, questa guerra che è giunta fin qui, che prende alla gola anche il nostro passato. Non so se Cate, Fonso, Dino, e tutti gli altri, torneranno. Certe volte lo spero, e mi fa paura. Ma ho visto i morti sconosciuti, i morti repubblichini. Sono questi che mi hanno svegliato. Se un ignoto, un nemico, diventa morendo una cosa simile, se ci si arresta e si ha paura a scavalcarlo, vuol dire che anche vinto il nemico è qualcuno, che dopo averne sparso il sangue bisogna placarlo, dare una voce a questo sangue, giustificare chi l’ha sparso. Guardare certi morti è umiliante. Non sono più faccenda altrui; non ci si sente capitato sul posto per caso. Si ha l’impressione che lo stesso destino che ha messo a terra quei corpi, tenga noialtri inchiodati a vederli, a riempircene gli occhi. Non è paura, non è la solita viltà. Ci si sente umiliati perché si capisce – si tocca con gli occhi – che al posto del morto potremmo essere noi: non ci sarebbe differenza, e se viviamo lo dobbiamo al cadavere imbrattato. Per questo ogni guerra è una guerra civile: ogni caduto somiglia a chi resta, e gliene chiede ragione.

Ci sono giorni in questa nuda campagna che camminando ho un soprassalto: un tronco secco, un nodo d’erba, una schiena di roccia, mi paiono corpi distesi. Può sempre succedere. (…) Parte del giorno la passo in cucina, nell’enorme cucina dal battuto di terra, dove mia madre, mia sorella, le donne di casa, preparano conserve. Mia padre va e viene in cantina… A volte penso se una rappresaglia, un capriccio, un destino folgorasse la casa e ne facesse quattro muri diroccati e anneriti. A molta gente è già toccato. Che farebbe mio padre, che cosa direbbero le donne? Il loro tono è «La smettessero un po’», e per loro la guerriglia, tutta quanta questa guerra, sono risse di ragazzi, di quelle che seguivano un tempo alle feste del santo patrono. Se i partigiani requisiscono farina o bestiame, mio padre dice: «Non è giusto. Non hanno diritto. Lo chiedano piuttosto in regalo». «Chi ha diritto?» gli faccio. «Lascia che tutto sia finito e si vedrà», dice lui.

Io non credo che possa finire. Ora che ho visto cos’è guerra, cos’è guerra civile, so che tutti, se un giorno finisse, dovrebbero chiedersi: «E dei caduti che facciamo? perché sono morti?». Io non saprei cosa rispondere. Non adesso, almeno. Né mi par e che gli altri lo sappiano. Forse lo sanno unicamente i morti, e soltanto per loro la guerra è finita davvero.

Un capolavoro. La scrittura di Pavese nella sua essenzialità sa essere allo stesso tempo particolare (perché descrive un particolare periodo storico) e universale. Universale perché i sentimenti di Corrado, che pure emergono dal magma di situazioni contingenti, sono in realtà i sentimenti di ognuno di noi quando l’anima si misura con le situazioni “stranianti” della vita. Può essere la guerra (che io non ho mai vissuto), ma anche la malattia, l’amore, la paternità. Insomma tutte le situazioni nelle quali ci ritroviamo circondati da macerie.

La guerra è egoismo. La guerra è male. Ma resta una consapevolezza che forse è il pensiero più orribile. La guerra è certa. Pieno di vergogna. Pieno di vita. Pieno di morte. Pavese qui annuncia la consapevolezza umana di non poter fare nulla di fronte alla guerra.

‘Ora che ho visto cos’è la guerra, cos’è la guerra civile, so che tutti, se un giorno finisse, dovrebbero chiedersi: e dei caduti che facciamo? Perché sono morti? Io non saprei cosa rispondere. Non adesso almeno. Né mi pare che gli altri lo sappiano. Forse lo sanno unicamente i morti, e soltanto per loro la guerra è finita davvero.’

‘Ora che ho visto cos’è la guerra, cos’è la guerra civile, so che tutti, se un giorno finisse, dovrebbero chiedersi: e dei caduti che facciamo? Perché sono morti? Io non saprei cosa rispondere. Non adesso almeno. Né mi pare che gli altri lo sappiano. Forse lo sanno unicamente i morti, e soltanto per loro la guerra è finita davvero.’

Un capolavoro universale. Proprio oggi che vediamo da ormai 5 mesi, la guerra in Ucraina e aldi là delle sciocchezze che ascoltiamo ogni giorno sui mass media e dai governanti, abbiamo acquisito la consapevolezza umana di non poter fare nulla di fronte alla guerra. La guerra è male. La scrittura di Pavese nella sua essenzialità sa essere allo stesso tempo particolare (perché descrive un particolare periodo storico) e universale. Universale perché i sentimenti di Corrado, che pure emergono dal magma di situazioni contingenti, sono in realtà i sentimenti di ognuno di noi quando l’anima si misura con le situazioni “stranianti” della vita. Può essere la guerra (che io non ho mai vissuto), ma anche la malattia, l’amore annientato. Insomma tutte le situazioni nelle quali ci ritroviamo circondati da macerie.

La casa in collina – Trama

Nel romanzo vengono narrate le vicende di un professore torinese, di nome Corrado, che si rifugia sulle colline torinesi cercando di sfuggire ai continui bombardamenti che costantemente mettono in ginocchio la città. L’uomo vive in compagnia di due donne premurose nei suoi confronti, Elvira, zitella quarantenne “accollata e ossuta”, segretamente innamorata del professore che vive nella speranza che tutte le sue attenzioni vengano un giorno ricambiate con un po’ di affetto. Corrado non ricambia, anzi, cerca di sfuggirle. Sarà proprio lai a salvare Corrado quando in pericolo di vita dovrà nascondersi per sfuggire ai fascisti e la madre anziana “che nella mole e negli acciacchi portava qualcosa di calmo, di terrestre, e si poteva immaginarla sotto le bombe come appunto apparirebbe una collina oscurata”.

In una delle sue quotidiane passeggiate in collina, accompagnato dal cane Belbo, Corrado giunge all’osteria Le Fontane, che scopre essere gestita da un suo amore del passato, Cate, che ha un figlio, Corrado (chiamato da tutti Dino), che, per motivi anagrafici, potrebbe essere suo figlio. Corrado infatti anni addietro aveva interrotto la relazione con Cate per scansare le responsabilità di un rapporto maturo.

Corrado si unisce al gruppo dell’osteria e, pur non scoprendo mai la verità circa la paternità di Dino, inizia a trascorrere molto tempo con lui (in maniera simile a quanto accadrà tra Anguilla e Cinto ne La Luna e i falò). Nel frattempo il protagonista si interroga anche sulla relazione con Cate, un amore incompiuto e non estinto, ma di fatto non fa nulla per riallacciare davvero il loro legame. Cate è, a mio avviso, il personaggio più riuscito di Pavese. Forte, determinata, incontrovertibilmente bella, sia nello sguardo di Corrado, che per le parole di Pavese:

– Si chiama Corrado, – le dissi.

Mi guardò interdetta.

– È il mio nome, – le dissi.

Lei volse il capo, in quel suo modo baldanzoso. Guardò quegli altri, ai tavolini, nell’ombra. Susurrò spaventata: – Va’ via, che ci vedono.

Mi volsi anch’io, per venirle a fianco. S’incamminò e disse scherzando: – Non lo sapevi ch’è il suo nome?

– Perché gliel’hai messo?

Alzò le spalle e non rispose.

– Quanti anni ha Dino? – e la fermai.

Mi strinse il braccio e disse: – Dopo. Sii buono.

Chiacchierarono a lungo di guerra e di allarmi, quella sera. L’amico di Fonso era stato ferito in Albania e raccontava quel che tutti sapevano da un pezzo. – Ho provato a sposarmi per dormire dentro un letto, – diceva, – e adesso anche il letto è partito -. E la sposina: – Dormiremo nei prati, sta’ bravo -. Io m’ero seduto vicino alla vecchia, e tacevo, sbirciavo il profilo di Cate. Mi pareva quella notte che l’avevo ritrovata, che le parlavo e non sapevo chi era. Ogni volta più cieco, ero stato. Un mese mi c’era voluto per capire che Dino vuol dire Corrado. Com’era la faccia di Dino? Chiudevo gli occhi e non riuscivo a rivederla.

Mi alzai di botto, per camminare nel cortile. – Mi accompagni là dietro? – disse Cate, e si alzò subito. M’incamminai con un senso di nausea. Da quel momento la mia vita rovinava. Ero come in rifugio quando le volte traballano. «Potevo fare tante cose», uno grida tra sé.

Andavamo nel buio. Cate taceva nel silenzio. Mi prese a braccetto incespicando e saltando leggera e disse piano: – Tienmi dritta -. L’afferrai. Ci fermammo.

– Corrado, – mi disse. – Ho fatto male a dare a Dino questo nome. Ma vedi che non conta. Non lo chiamiamo mai cosi.

– Allora perché gliel’hai dato?

– Ti volevo ancora bene. Tu non lo sai che ti ho voluto bene?

«A quest’ora, – pensai, – me l’avrebbe già detto». – Se mi vuoi bene, – dissi brusco e strinsi il braccio, – di chi è figlio Corrado?

Si liberò, senza parlare. Era robusta, più di me. – Stai tranquillo, — mi disse, – non avere paura. Non sei tu che l’hai fatto.

Ci guardammo nel buio. Mi sentivo spossato, sudato. Lei nella voce aveva avuto un’ombra di sarcasmo.

– Cos’hai detto? – mi fece, sollecita.

– Niente, – risposi, – niente. Se mi vuoi bene…

– Non te ne voglio più, Corrado.

– Se gli hai dato il mio nome, come hai potuto fare subito Tamore con un altro, quell’inverno?

Nell’ombra dominai la mia voce, mi umiliai, mi sentii generoso. Parlavo alla Cate di un tempo, alla ragazza disperata.

– Tu l’hai fatto l’amore con me, – disse tranquilla, – e di me t’importava un bel niente.

Era un’altra questione, ma che cosa potevo risponderle? Glielo dissi. Lei disse che si può far l’amore e pensare a tutt’altro. – Tu lo sai, – ripetè, – non vuoi bene a nessuno eppure avrai fatto l’amore con tante.

Di nuovo dissi, rassegnato, che da un pezzo non pensavo a queste cose.

Tornò a dirmi: – L’hai fatto.

— Cate, – m’irritai, – dimmi almeno chi è stato.

Di nuovo sorrise, di nuovo non volle saperne. – Ti ho già raccontato la mia vita di questi anni. Ho sempre faticato e battuto la testa. I primi tempi è stato brutto. Ma avevo Dino, non potevo pensare a sciocchezze. Mi ricordavo di quello che mi hai detto una volta, che la vita ha valore solamente se si vive per qualcosa o per qualcuno…

Anche questo le avevo insegnato. La frase era mia. «Se ti chiede per chi vivi tu, – mi gridai, – cosa rispondi?»

– Allora, non mi detesti, – balbettai sorridendo, – qualcosa di buono tra noi c’è stato? Puoi pensare a quei tempi senza cattiveria?

– A quei tempi tu non eri cattivo.

– Adesso sì? – dissi stupito. – Adesso ti faccio ribrezzo?

– Adesso soffri e mi fai pena, – disse seria. – Vivi solo col cane. Mi fai pena.

La guardai interdetto. – Non sono più buono, Cate? Anche con te, non sono buono più che allora?

– Non so, – disse Cate, – sei buono cosi, senza voglia. Lasci fare e non dài confidenza. Non hai nessuno, non ti arrabbi nemmeno.

– Mi sono arrabbiato per Dino, – dissi.

– Non vuoi bene a nessuno.

– Devo baciarti, Cate?

– Stupido, – disse, sempre calma, – non è questo che dico. Se io avessi voluto, mi avresti baciata da un pezzo Tacque un momento, poi riprese: – Sei come un ragazzo, un ragazzo superbo. Di quei ragazzi che gli tocca una disgrazia, gli manca qualcosa, ma loro non vogliono che sia detta, che si sappia che soffrono. Per questo fai pena. Quando parli con gli altri sd sempre cattivo, maligno. Tu hai paura, Corrado.

– Sarà la guerra, saranno le bombe.

– No, sei tu, – disse Cate. – Tu vivi così. Adesso hai avuto paura per Dino. Paura che fosse tuo figlio.

Dal cortile ci chiamarono. Chiamavano Cate.

– Torniamo, – disse Cate sommessa. – Stai tranquillo. Nessuno ti disturba la pace.

M’aveva preso per il braccio e la fermai. – Cate, – le dissi, – se fosse vera la cosa di Dino, ti voglio sposare.

Mi guardò, senza ridere né turbarsi.

– Dino è mio figlio, – disse piano. – Andiamo via.

Passai così un’altra notte come la prima quando l’avevo ritrovata. Stavolta l’Elvira era a letto da un pezzo. Adesso che stavo giorno e notte in collina, lei sapeva di avermi al sicuro e mi lasciava sbizzarrire. Mi burlava soltanto perché, con tutti i miei muschi e i miei studi campestri, non conoscevo per nome i suoi fiori del giardino, e di certi scarlatti, carnosi, osceni, non seppi dirle proprio nulla. Le ridevano gli occhi parlandone.

– I cattivi pensieri notturni, – le dissi, – diventano fiori. Non c’è nome che basti. Anche la scienza a un certo punto si ferma -. Lei rideva, abbracciandosi i gomiti, lusingata del mio gioco. Ci pensai quella notte perché nel mazzo sopra il tavolo c’era qualcuno di quei fiori. Mi chiesi se Cate vedendoli avrebbe apprezzato lo scherzo. Forse si, ma non detto in quel modo, non truccato così. Una cosa quella sera avevo scoperto, un’altra prova ch’ero stato scemo e cieco anche stavolta: Cate era seria era padrona, Cate capiva come e meglio di me. Con lei il tono d’un tempo, baldanzoso e villano, non serviva più a nulla. Ci pensai tutta la notte, e di notte nell’insonnia il suo sarcasmo ingigantiva. In questo trovavo una pace. Se Cate diceva che Dino era suo, non potevo non fidarmi.

Ci pensai fino all’alba…”

La situazione però precipita quando l’8 settembre 1943 giunge l’annuncio dell’armistizio che porta solo ad incursioni, a rastrellamenti e alle deportazioni dei tedeschi con l’appoggio dei fascisti. La situazione precipita quando in una retata dei nazisti, all’osteria arrestano Cate e gli altri amici di Corrado, che, di ritorno da Torino, riesce fortunosamente a salvarsi assieme a Dino. I due protagonisti in varie peripezie trovano rifugio nuovamente presso Elvira e sua madre e poi in un collegio a Chieri (nei pressi di Torino). Dopo un breve periodo le loro strade si divideranno: Dino, con l’entusiasmo e gli ideali tipici dei giovani, si unisce, nonostante la sua giovane età, alla lotta partigiana in collina; Corrado decide di tornare al paese natale e alla sua “casa in collina” con il suo fedele amico a quattro zampe, Belbo.

Il personaggio di Corrado appare, soprattutto in queste ultime pagine, come l’alter ego dello scrittore, che, attraverso La casa in collina, analizza se stesso, i propri incubi e le proprie paure. osserva l’insensata sofferenza della guerra, senza prenderne parte attivamente e senza trovare una giustificazione alle morti che il conflitto sta causando. Corrado da un lato comprende la dolorosa condizione umana, ma dall’altro si rammarica della propria impotenza e dell’impossibilità di fermare la sofferenza collettiva. Il destino del protagonista può essere interpretato anche in chiave universale: diventa simbolo dell’uomo moderno e dell’insensatezza della morte, emblematizzata dai cadaveri sulla strada, che diventano per Corrado simboli della colpa e della vergogna.

Il romanzo venne accolto con favore dalla critica, Emilio Cecchi “…sembra ormai una profezia a buon mercato che di questo passo egli dovrà arrivare assai lontano” e così pure altri critici prevedevano per Pavese, che non aveva ancora 40 anni, un ruolo da protagonista nella letteratura italiana.

Infatti Pavese il 19 gennaio del ’49, sul diario annotava: Recens. di Cecchi, recens. di De Robertis , recnes. di Cajumi. Sei consacrato dai grandi cerimonieri. Ti dicono: hai 40 anni e ce l’hai fatta, sei il migliore della tua generazione, passerai alla storia, sei bizzarro e autentico….Sognavi altro a vent’anni? (1)

Ebbene? Non dirò «tutto qui e adesso?». Sapevo quel che volevo e so quel che vale ora che l’ho. Non volevo soltanto questo. Volevo continuare, andar oltre, mangiarmi / un’altra generazione, diventare perenne come una collina . Quindi niente delusione. Soltanto una conferma. Da domani (salva sempre la salute) si continua imperterriti. Non dirò si comincia, perchè nessuno comincia mai . C’è sempre un passato, una prima volta anche in questo. Domani darò dentro, come ieri. Però, che sicurezza di naso, che coincidenza di volontà e di destino! Che sia qui il valore e non nelle opere?

Pochi giorni prima, peraltro, lo scrittore scriveva una considerazione che anticipava le future polemiche per la sua mancata partecipazione attiva al movimento antifascista: ” Il fesso che hai sentito stasera (“tutti cerchiamo il nostro comodo, i partigiani idem, gli idealisti sono fessi, mi importa tanto di morire e che domani si stia bene”) è te stesso nei momenti di prudenza. Se tu l’avessi confutato in passato (id est, agito), forse ora non ci staresti più (Leone Ginzburg (2)). Tragedia. Eppure tra cent’anni crederà in te. No, crederà nel conformismo d’allora.” (Il mestiere di vivere, 11 gennaio, 1949)

Se le recensioni dei critici di professione furono positive, da subito venne a galla il giudizio sfavorevole verso il protagonista che ha evitato la partecipazione attiva alla guerra affianco dei partigiani, con il passare del tempo compaiono di frequente insinuazioni o accuse per la mancata partecipazione di Pavese alla Resistenza.

Riporto questo intervento di Gabriele Pedullà su il Sole 24 ore (13 gennaio 2021)

«La casa in collina» presenta una costruzione sofisticata in cui le verità dell’autore si intrecciano con le menzogne del protagonista al punto che non si distinguono più le une dalle altre Cesare Pavese era un vigliacco. Il primo a rendersene conto fu lui stesso, e le note del suo diario abbondano di commenti in tal senso. Il sentimento di inadeguatezza virile, che nello scrittore piemontese possiede sempre una precisa connotazione sessuale, si fece però ancora più acuto nel dopoguerra. Molti di coloro che Pavese frequentava erano andati partigiani; qualcuno dei suoi amici più cari, Leone Ginzburg e Giaime Pintor, non era più tornato. Solo lui pareva non fosse stato all’altezza del momento. «Non hai combattuto. Non combatterai mai. Conti qualcosa per qualcuno?». Un codardo e, moralmente, un traditore Dei tanti modi in cui si può espiare una colpa, Pavese scelse il più indiretto. Condannato dal regime al confino, costretto a nascondersi per evitare potenziali ritorsioni dei tedeschi, con la tessera del Partito Comunista in tasca, a guerra finita aveva tutte le carte in regola per recitare la parte dell’eroe. Se ciò non avvenne fu solo perché lui stesso si impegnò a sabotare questa eventualità, facendo sapere a tutti, con interviste, comunicati-stampa e recensioni “interne” alla casa editrice, che il protagonista del romanzo della sua consacrazione letteraria – un codardo e, moralmente, un traditore – era l’autore stesso. Il Corrado de La casa in collina (il libro che, assieme a Il carcere, forma il dittico di Prima che il gallo canti) è infatti un uomo incapace di trasporto emotivo, che, quando la vita gli offre una seconda chance, facendogli rincontrare una ragazza con cui otto anni prima ha avuto una relazione, Cate, e scoprire che il di lei figlio, Dino, potrebbe essere il frutto dei loro amorazzi di allora, si sottrae: esattamente come evita di lasciarsi coinvolgere dagli amici di Cate, impegnati nella lotta contro i fascisti, per poi finire imboscato nella casa di campagna dei vecchi genitori, in una regressione all’infanzia su cui il libro si chiude mentre, attorno, l’Italia intera brucia. Una fuga dalla Storia simile a quella dello stesso Pavese. L’invito a trattare La casa in collina come una sorta di confessione a cuore aperto ha segnato profondamente tutte le letture successive. Nel 1949 proprio la morale del disimpegno espressa da Corrado fece addirittura del romanzo un avvenimento della guerra fredda culturale. I critici «borghesi» come Emilio Cecchi e Giuseppe De Robertis, che non avevano poche colpe da farsi perdonare, dichiararono il proprio entusiasmo per le pagine conclusive, dove Corrado si confronta con lo scandalo supremo della violenza rievocando la scoperta casuale dei cadaveri di alcuni militi fascisti caduti in un’imboscata. Per quanto comunista, Pavese aveva dunque saputo comprendere le ragioni dei nemici: cosa di cui non erano capaci i narratori della Resistenza. I critici marxisti I critici marxisti riservarono invece alle lettere e alle conversazioni private le proprie perplessità. Di fronte ai rimproveri degli amici, Pavese fece allora ricorso a due strategie difensive assai diverse, ma non incompatibili tra loro. Con alcuni rivendicò semplicemente il diritto dello scrittore di mettere in scena la «tragedia» e di non tacere gli elementi meno conciliati di una guerra civile; ma con altri protestò che non andavano confuse le sue idee con quelle di un personaggio preoccupato solamente di costruirsi un «alibi» manipolando i propri lettori. L’ultimo indizio è prezioso. La casa in collina si finge infatti il memoriale in prima persona del protagonista, composto nel novembre del 1944 per prepararsi a rispondere delle proprie azioni con i suoi stessi amici, se mai dovessero tornare dalla deportazione in Germania. E più lo si legge con attenzione, più ci si rende conto di quanto il racconto di Corrado assomigli all’autodifesa – palesemente inattendibile – di un «uomo del sottosuolo» alla Dostoevskij: che denuncia le proprie abiezioni per meglio guadagnarsi la fiducia del lettore, e magari strappare, nel finale, un giudizio di non colpevolezza. Un’assoluzione generale Perché, per esempio, tanti plateali errori di cronologia nel testo di Corrado? Solo una distrazione di Pavese? Il fatto che la storia privata del protagonista ruoti attorno alla sua incapacità di ricordare la data che gli permetterebbe di stabilire se Dino gli sia davvero figlio (Cate infatti non gli risponde, e lui non ricorda in quale mese si sono lasciati) porta ad escluderlo. Piuttosto, quando la sequenza degli eventi si fa così imprecisa, senza un chiaro rapporto di cause e di effetti vengono a cadere anche le responsabilità per quanto si è fatto o non fatto, in un’assoluzione generale. Esattamente ciò che si augura Corrado. E dunque? Per come il romanzo è concepito, tutte le ipotesi rimangono aperte. Il fascino de La casa in collina dipende anzi proprio da questa ambiguità: davanti alla vista del sangue Corrado ha davvero sperimentato uno shock etico e tutto il suo memoriale è davvero soltanto uno stratagemma per occultare le proprie colpe. Che così a lungo i critici abbiano scommesso sulla buona fede del personaggio, optando per la prima ipotesi, la dice lunga sulle passioni politiche del dopoguerra ma torna soprattutto a lode di chi ha saputo escogitare una costruzione tanto sofisticata, dove le verità dell’autore si intrecciano con le menzogne del personaggio al punto che non è più possibile distinguere con sicurezza le une dalle altre. Se qualcuno cercasse ancora la prova che Pavese è stato – almeno una volta nella sua vita – non solo un grande prosatore ma un supremo artefice di macchine narrative, proprio questo congedo così inafferrabile dovrebbe bastare a dargliene conferma.

L’accusa più diretta a Pavese per la sua mancata partecipazione alla Resistenza , è quella scritta da un illustre intellettuale torinese, Angelo D’Orsi, nella introduzione a “Il taccuino segreto” che finisce di trasformare lo scrittore piemontese in un lagnoso bambinone:

Quello che con efficacia è stato chiamato “l’èchec di Pavese”, non riguarda il suo fallimento privato, essenzialmente amoroso, bensì il suo complesso, irrisolto con la società, con la politica, con l’umanità stessa. In quest’ottica credo ci si debba accostare al “Taccuino”, senza condanne o assoluzioni, ma con sforzo di comprensione delle difficoltà dell’autore e rispetto del suo “scacco”.

«Quanto sono stato ingenuo!»

Le accuse di Angelo D’Orsi a Cesare Pavese sono grossolane e strumentali, cioè servono “all’intellettuale” per dimostrare una propria teoria sul fascismo e l’antifascismo, servendosi di Pavese solo come di un’occasione polemica.

Dopo il periodo di fortuna se non addirittura di celebrazione di cui Pavese è stato oggetto nei primissimi anni del dopoguerra, allo scrittore piemontese sono state applicate le più strambe etichette parodiche e vere e proprie ostilità.

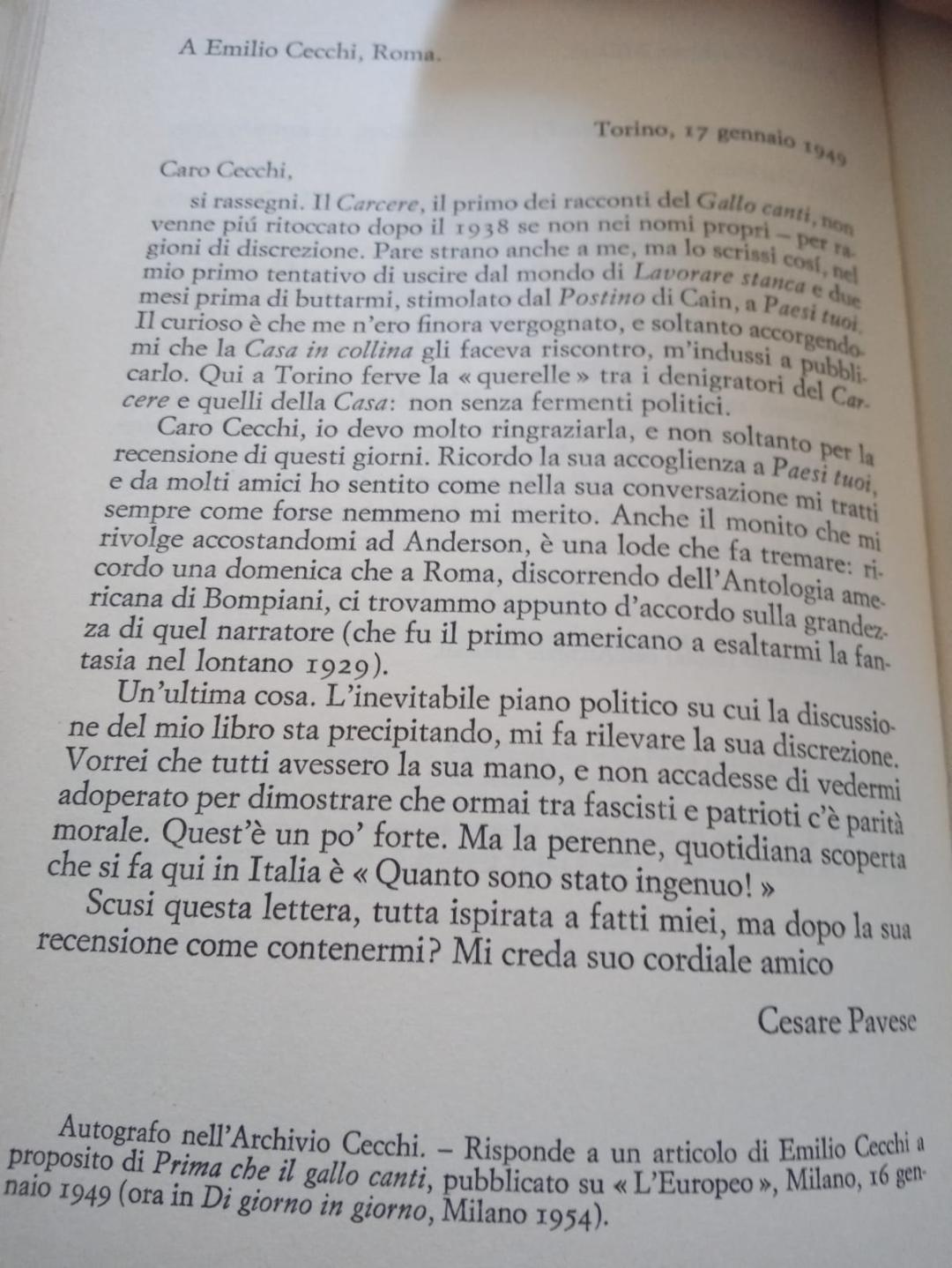

Ma già all’uscita della Casa in Collina, Pavese, in una lettera del 17 gennaio del 1949 al critico Emilio Cecchi, con sincerità si sfoga sui “fermenti politici” con cui era stato accolto il libro:

”Un’ultima cosa. L’inevitabile piano politico su cui la discussione del mio libro sta precipitando, mi fa rivelare la sua discrezione. Vorrei che tutti avessero la sua mano, e non vedermi adoperato per dimostrare che ormai tra fascisti e patrioti c’è parità morale. Quest’è un po’ forte. Ma la perenne, quotidiana scoperta che si fa qui in Italia è «Quanto sono stato ingenuo!»”

Concludo con le il testo che scrisse Norberto Bobbio – amico di Cesare Pavese, dagli anni del liceo “Massimo D’Azeglio” poco prima di morire nel 2009: “Non mi sono mai considerato un uomo importante. Ho sempre guardato in alto e non in basso. Mi considero soprattutto un uomo fortunato. Fortunato per la famiglia in cui sono nato… fortunato perché ho trascorso indenne il corso della terribile storia del XX secolo, indenne quando molti amici hanno sofferto prigionia e tortura, l’occupazione tedesca e la guerra civile. Dimentichiamo, ma non confondiamo, chi è stato dalla parte giusta e chi da quella ingiusta, anche se chi è stato dalla parte giusta ha commesso ingiustizie”.

Il libro di Pavese viene accolto con accenti più o meno espliciti, di biasimo da parte dei paladini della liturgia comunista: con molta retorica e qualche ingenuità viene rimproverato a Pavese di avere scritto un libro autobiografico teso a giustificare e assolvere il protagonista per la viltà di non avere partecipato in modo attivo alla guerra partigiana. Ora basta riflettere un poco e approfondire la conoscenza per sapere che la guerra, ogni guerra la fanno i giovani. La resistenza l’hanno fatta i giovani, è vero che erano organizzati da persone più mature, ma erano militari in carriera o politici che avevano vissuto nella clandestinità e/o partecipato alla guerra di Spagna. Pavese è nato nel 1908, nel 1944 aveva 36 anni e inoltre era un intellettuale, era stato esonerato dal fare il militare e quindi che cosa ci andava a fare in montagna? Il rimorchio? perchè in montagna i partigiani erano in gran parte giovani.

Viceversa la Resistenza, per una gran parte dei cittadini italiani rimane un episodio estraneo, psicologicamente e culturalmente remoto. È entrato nel rituale e nel lessico ufficiale della Repubblica, ma non è diventato solida memoria collettiva dei suoi cittadini. Le ragioni sono molteplici a partire dal fatto che il fascismo è figlio della nazione italiana: è nato non per caso in Italia ed è poi stato esportato nel resto del mondo. Lo storia d’Italia dall’unità è caratterizzato dalla scarsa identificazione degli italiani con lo Stato, d’altra parte gli italiani sono mammoni e almeno nel ‘900 legati alla famiglia di origine. Ebbene Mussolini nei comizi ricorda la mamma che con le mani sui fianchi rimprovera bonariamente il bambino, l’immaturo popolo italiano. A ben vedere proprio questo è il tratto di continuità tra il fascismo e la democrazia dei partiti del dopoguerra: la mancanza di senso dello stato del cittadino italiano, prima Mussolini, e poi i partiti della prima repubblica svolgono il compito della mediazione del cittadino con lo Stato, come la famiglia protegge il bambino dalla società. E proprio nelle famiglie si è tramandato un giudizio comprensivo se non benevolo verso il regime fascista: “Mussolini ha anche fatto cose giuste”, “I partigiani non sono serviti a nulla…si sarebbero evitati morti e rappresaglie” oppure “i partigiani erano degli scappati di casa”. Ormai sono un vecchio e da sessant’anni che sento ripetere questa cantilena.

D’altra parte ho per esperienza personale (con i limiti dell’esperienza personale) accertato la difficoltà di addivenire a una memoria condivisa della fine del fascismo e della nascita della democrazia: alla fine degli anni ’70, per la tesi di laurea ho fatto decine di interviste ai protagonisti locali (provincia di Alessandria) e le loro memorie erano discordi, gli stessi episodi come la liberazione di Acqui Terme erano non conciliabili a seconda del punto di vista. I partigiani sostenevano che la liberazione era il frutto delle loro azioni militari, gli altri minimizzavano se non obliteravano il ruolo della resistenza. Mio padre che era nato nel 1916 ed era antifascista di antica famiglia socialista, aveva fatto quasi 10 anni di guerra compresi anni di prigionia dai francesi, era rimasto in amicizia coi suoi compagni di sventura – tutti antifascisti, quando si incontravano ricordavano di aver fatto gruppo di fronte all’entusiasmo dei giovani che credevano in Mussolini e in una facile vittoria, entusiasmo subito trasformatosi in annichilimento appena si sono resi conto di che cosa era la guerra e della mancanza di equipaggiamento dell’esercito italiano. Sempre mio padre ricordava con mesta ironia di quando era tornato a casa (nel 1946) e ritrovava tutti i suoi coetanei esaltati del fascismo essere diventati partigiani.

Nel 2016 ho intervistato Rino Morbelli, La sua è una storia unica, di un uomo nato nel 1923 e, come i suoi coetanei, chiamato a combattere la seconda guerra mondiale. Si è rifiutato di aderire alla Repubblica di Salò ed è finito in campo di concentramento in Germania, dove si è ammalato. Era già accatastato con i morti e si è salvato miracolosamente. Mi ha raccontato la sua incredibile storia 70 anni dopo. Rino era un uomo buono e comunista (e lo è rimasto), un comunista non settario. Tornato a casa dopo la prigionia, malatissimo, ha incontrato alcuni suoi compagni che avevano aderito alla RSI e che poi erano passati alla Resistenza. Gli ho chiesto tante volte “cosa hai pensato” e lui mi ha sempre risposto “la vita è fatta così”.

Dario mio suocero era nato nel 1926 leva chiamata alle armi dalla Repubblica di Salò, renitente partecipò alla Resistenza nella divisione Garibaldi Pinan-Cichero una delle formazioni partigiane più organizzate che agiva alle spalle dell’appennino ligure-piemontese, una delle prime azioni in cui prese parte fu quella di recuperare i cadaveri dei partigiani ammazzati nell’eccidio della Benedicta (aprile 1944), 147 morti sepolti in una fossa comune. Ricordava ripetutamente lo strazio di portare quei poveri resti mortali alle famiglie. Dario era un partigiano contadino, taciturno nel rammentare quel periodo della sua vita (aveva partecipato alla liberazione di Genova e fatto parte della polizia partigiana smantellata con l’arrivo degli alleati) sottolineava che alcuni partigiani facevano un uso gratuito della violenza e aveva vissuto come un vero sopruso la requisizione di bestiame dalle stalle dei contadini.

Il 25 aprile non è mai stata la festa di tutti, perché non è mai diventato un momento di memoria condivisa, bisogna prenderne atto, a poco servono – pare – gli appelli di stampo retorico: Anzi la mancanza di una ricostruzione meditata, critica, ha ostacolato la formazione di un sentimento comune tra coloro che hanno fatto la Resistenza, le vittime civili della guerra e i tanti mandati da Mussolini a morire nella campagna di Russia e sui campi di battaglia. Di fatto Mussolini e il fascismo godevano di un ampio consenso nell’opinione pubblica, consenso che si è trasformato in frustrazione e rabbia con l’ingresso rovinoso dell’Italia in guerra.

I critici della Casa in collina hanno sottolineato gli aspetti autobiografici del romanzo, se avessero alzato lo sguardo, avrebbero colto che Pavese aveva scritto una pagina formidabile dell’Italia durante la guerra e al contempo della fragilità dell’uomo inerme di fronte alle grandi tragedie della storia.

Pavese è stato uno straordinario testimone del tempo, ha descritto la società rurale che impaurita e disorientata, incontrava le parate e le armi delle truppe, subiva impotente i rastrellamenti dei fascisti e dei nazisti. Lo scrittore non ha avuto nel romanzo alcuna indulgenza verso il fascismo, ma solo pietà per i cadaveri “del nemico”.

Il passato non è mai del tutto morto e ormai perlomeno dall’avvento di Berlusconi ci troviamo a ridiscutere il valore fondante della Resistenza per la democrazia italiana e a rimettere in discussione continuamente la Costituzione italiana, peraltro ampiamente disattesa dalla sua approvazione.

Il passato non è mai del tutto morto e penetra l’istante fuggitivo del presente più di quello che si possa credere. Così Pavese con la Casa in collina diventa anche testimone del presente.

note

- Accenna alle recensioni a “Prima che il gallo canti” di Emilio Cecchi sull'”Europeo” (16 gennaio, “Poi di giorno in giorno, Milano 1954),di Giuseppe De Robertis sul”Tempo” (15-22 gennaio) e di Arrigo Cajumi sulla “Nuova Stampa” (19 gennaio “Il selvatico Pavese)

2) il riferimento è alla morte di GINZBURG, Leone – Treccani

Il padre, che si chiamava in origine Tanchun Notkovič Ginzburg, aveva chiesto e ottenuto di poter assumere il nome russo per ragioni di affari. Nato nel governatorato di Vilno, si era successivamente trasferito a Pietroburgo e poi a Odessa, dove era proprietario di un’industria cartaria e titolare di un importante ufficio di rappresentanze commerciali di alcune ditte estere. La madre (in ebraico Khava Golda), di Pietroburgo, era donna di grande personalità, colta e molto attiva in opere sociali, soprattutto nel campo educativo. Dal matrimonio, avvenuto nel 1894, erano nati, molto prima del G., Marussa (Marussia, 1896) e Nicola (1899). Dal punto di vista religioso, i genitori erano rispettosi di una tradizione ebraica priva di dogmi, mentre il G. si sarebbe considerato un “libero pensatore”. Dal punto di vista politico, la famiglia del G. presentava un ampio arco di posizioni diverse: il padre era un liberale di larghe vedute, legato al partito costituzional-democratico (i “cadetti”), mentre la madre simpatizzava per un partito minore della Sinistra, quello dei “nazional-socialisti”, favorevoli all’esproprio dei grandi proprietari assenteisti mediante rimborso; Nicola divenne socialdemocratico, Marussa fu vicina ai socialisti rivoluzionari e attiva in organizzazioni di soccorso a disoccupati e reduci dalle prigioni zariste.

Presso la famiglia viveva dal 1902, come istitutrice, l’italiana Maria Segré, che insegnò ai ragazzi il francese e l’italiano; e fu proprio l’amicizia con la Segré a favorire l’inizio dei loro rapporti con l’Italia, con un primo viaggio in Toscana nell’estate del 1907. Il G. venne portato in Italia per la prima volta nel 1910, quando passò l’estate a Viareggio con la madre e i fratelli: una consuetudine che si sarebbe ripetuta negli anni successivi. Nell’estate del 1914, allo scoppio della guerra, la madre tornò a Odessa con i due figli maggiori, mentre al G. venne evitato un rischioso viaggio per mare, lasciandolo in Italia e affidandolo alle cure della Segré, che fu per lui quasi una seconda madre.

Maria Segré era peraltro sorella del padre naturale del G., Renzo Segré, con il quale Vera aveva avuto in Italia una breve relazione. Generosamente, il padre putativo, Fëdor Nikolaevič, aveva dato al G. il suo nome, ed egli crebbe considerandolo il proprio padre.

Il G. visse quindi gli anni dal 1914 al 1919 tra Roma e Viareggio, dove frequentò le scuole elementari e, nel 1919, sostenne l’esame di ammissione al ginnasio comunale. Qui, nella prima classe, ebbe come insegnante di lettere il poeta E. Jenco. Nel 1919 si verificarono fatti nuovi e drammatici: malgrado avesse inizialmente visto di buon occhio la rivoluzione del 1917, con l’instaurarsi del nuovo regime la famiglia Ginzburg ebbe a subire delle vessazioni. Nicola (che già in passato era stato ostacolato nei suoi studi dalle limitazioni poste agli ebrei) fu il primo a emigrare, temendo di essere richiamato alle armi, in un momento particolarmente difficile per la Russia: si trasferì a Torino, dove si iscrisse al Politecnico. Qualche mese dopo, alla fine dell’anno, tutta la famiglia abbandonò definitivamente la Russia per stabilirsi, nel 1920, proprio a Torino. Qui venne raggiunta dal G., che si iscrisse alla seconda classe del ginnasio Gioberti. Il 1921 vide un nuovo trasferimento del nucleo familiare, questa volta a Berlino, dove il padre aveva ripreso l’attività commerciale formando, con un vecchio amico, una società di importazioni ed esportazioni.

Il G. riapprese in breve tempo la lingua materna e venne ammesso a frequentare la scuola secondaria russa di Berlino, nella quale seguì per due anni gli studi ginnasiali (tornando, peraltro, nelle vacanze estive a Viareggio).

Nell’autunno del 1923, mentre il padre, a causa del suo lavoro, restava a Berlino, il resto della famiglia tornò ad abitare a Torino dove, nel 1924, il G. sostenne gli esami di licenza ginnasiale.

Il cosmopolitismo, ancorché in buona parte obbligato, della famiglia era iniziato molti anni prima con lo stabilirsi negli Stati Uniti del nonno materno del Ginzburg. Il padre morì a Berlino nel dicembre 1930; Nicola, dopo essersi laureato in ingegneria, lavorò per alcuni anni a Trieste, finché nel 1938, in seguito alle leggi razziali, si trasferì anche lui negli Stati Uniti, dove morì nel 1985; Marussa, laureatasi in giurisprudenza nel 1923, rimase con la madre a Torino, dove è deceduta nel 1994.

Cosmopolitismo e tradizioni familiari non sono tuttavia sufficienti a spiegare la straordinaria precocità intellettuale del G.: a Viareggio, a soli sei anni, compilava già dei “Ricordi di un giornalista in erba” (cfr. Da Odessa a Torino…, p. 27). A Berlino leggeva tutti i giorni il Corriere della sera seguendo con grande passione le vicende italiane e internazionali: le sue lettere ai familiari testimoniano attenzione, competenza e tensione morale precocissime. Sempre a Berlino, insieme con due amici, redasse un giornalino, Ciò che pensiamo, che inviò ai suoi ex compagni di classe torinesi: vi si trovano scritti su Dante, su A.S. Puškin, su G. Mazzini (sul quale ultimo tenne anche una o più lezioni). E nel 1922 il tredicenne G. scrisse una lettera al direttore del Corriere della sera per segnalare alcune inesattezze contenute in un articolo di A. Gatti, noto commentatore di cose militari, il quale gli rispose con una lettera assai rispettosa, con gran sorpresa – e soddisfazione – del bambino.

Tra il 1924 e il 1927, a Torino, il G. frequentò il liceo Massimo d’Azeglio.

Nella sezione A – dove ebbe come compagni di classe S. Segre, G. Agosti, N. Bobbio – insegnavano due professori prestigiosi: U. Cosmo e Z. Zini; nel corso del 1926, Cosmo venne destituito per “incompatibilità” fra il suo pensiero e il regime, e fu chiamato a sostituirlo come supplente F. Antonicelli, di soli sette anni più anziano del Ginzburg. Nella sezione B insegnava, invece, A. Monti, intellettuale gobettiano di grande cultura e prestigio, che dirigeva la biblioteca degli studenti del d’Azeglio, della quale aveva fatto un vero punto d’incontro tra i migliori allievi della scuola. Il G., di cui Monti aveva notato l’intelligenza già al momento dell’ammissione al liceo, collaborò con lui nella gestione della biblioteca.

Lettore onnivoro, frequentatore di teatri e di concerti, nella sua classe godette di grande prestigio per la cultura, del tutto fuori del comune in un giovane della sua età; numerose testimonianze si soffermano sulla sua precoce serietà, su una sua intransigenza etica di sapore kantiano che lo caratterizzò per tutta la vita ma che si accompagnava, nel ragazzo, al piacere delle compagnie, anche femminili. Tra il 1926 e il 1927 il G. scrisse lunghi racconti (Sincerità, Signorina di famiglia) che leggeva a un piccolo gruppo di compagni di scuola; già qualche anno prima aveva scritto Vita eroica di Lucio Sabatini, un romanzo sullo squadrismo in Toscana (alcuni suoi scritti giovanili – quelli del periodo berlinese – si trovano in appendice a Da Odessa a Berlino…, pp. 99-118). Nel 1927 portò a termine la traduzione del Taras Bul´ba di N.V. Gogol´ e avviò quella di Anna Karenina di L.N. Tolstoj: entrambe videro la luce a Torino, nei due anni successivi (rispettivamente 1928 e 1929) per i tipi di Slavia, la casa editrice fondata nel 1926 da A. Polledro. In seguito il G. tradusse dal russo anche Nido di nobili di I.S. Turgenev (per la UTET, Torino 1932), la Sonata a Kreutzer di Tolstoj e La donna di picche di Puškin (entrambi per Einaudi, rispettivamente nel 1942 e, postumo, nel 1949). Sempre nel 1927, nel numero di novembre-dicembre del Baretti (l’ultima tra le riviste di P. Gobetti) vide la luce il suo primo articolo, su Anna Karenina (IV, 11-12, pp. 60 s.).

Terminato il liceo, nel novembre 1927 il G. si iscrisse a giurisprudenza, dove ebbe come compagni di corso Bobbio, V. Foa, Agosti, A. Galante Garrone. Ma per il tramite di M. Mila e C. Pavese, che si erano iscritti a lettere, ebbe modo di incontrare anche studenti di quella facoltà, tra i quali A. Garosci e G.C. Argan. In ambiente universitario, circolavano in quegli anni numerosi fogli dell’antifascismo clandestino di varie tendenze (Difesa liberale, Umanità nova, Goliardo rosso). Alcuni studenti si organizzarono per reagire alle provocazioni e alle chiassate fasciste alle lezioni di L. Einaudi e di F. Ruffini: tra essi, Garosci, Galante Garrone, M. Andreis, F. De Rosa, D.L. Bianco, M. Soldati. Garosci chiese al G. e a Mila di partecipare alle iniziative di questo gruppo, ma i due preferirono astenersi. Ancora nel 1929, il G., con Pavese e altri, si rifiutò di aderire a un’iniziativa di Cosmo: una lettera di solidarietà a B. Croce, offeso da B. Mussolini dopo il famoso discorso in Senato contro i Patti lateranensi.

Questa posizione del G. (ma anche di altri giovani) corrispondeva alla formula crociana di una “aperta cospirazione della cultura” e al connesso rifiuto di ogni azione illegale; forse anche a una non ancora compiuta maturazione politica, sulla quale continuavano a prevalere interessi letterari e culturali in genere. Ma nel G. c’era anche dell’altro: il suo essere un apolide. Si astenne, infatti, da ogni attività politica fino all’ottenimento della cittadinanza italiana (con decreto 8 ott. 1931), da lui chiesta al raggiungimento della maggiore età. Sembra di scorgere, in questo, qualcosa di assai più complesso di una semplice ragione di prudenza. Nato in Russia da madre russa, ma trasferitosi assai presto in Italia, il G. visse intensamente una sorta di contraddizione identitaria. Gli stessi scritti dedicati a Dante e a Mazzini durante il soggiorno berlinese, quando aveva appena 12-13 anni, testimoniano per l’appunto di una voluta e cercata coscienza e identità nazionale, quasi di una italianità che il ragazzo intendesse conquistare, far propria e mostrare inequivocabilmente all’esterno (ma soprattutto a se stesso). Il riconoscimento formale di questa identità dovette apparirgli, anche in seguito, la premessa, quasi il prerequisito necessario, dell’azione politica. Il G. conservò, tuttavia, una sorta di partecipe distanza dalle sue due patrie, foriera probabilmente di una più acuta capacità di comprensione. Va inoltre sottolineato che il senso dell’appartenenza alla comunità nazionale italiana si accompagnò sempre (fin dagli scritti infantili) a una decisa polemica contro ogni nazionalismo e a un profondo e radicato europeismo. Al quale ultimo (oltre che alla fedeltà alle proprie origini) si collega anche l’ispirazione di fondo del G., studioso e traduttore della grande tradizione letteraria russa. Di questa, il G. intendeva vigorosamente mostrare la natura autenticamente europea, e quindi nient’affatto riconducibile a ipotetiche diversità e lontananze orientali o “asiatiche” (gli articoli e saggi del G. su questi temi vennero poi raccolti, nel 1948, nel volume einaudiano postumo Scrittori russi).

Nel 1928 il G. aveva avuto modo di fare la conoscenza personale di Croce. È possibile che proprio la crescente influenza del filosofo lo inducesse nel novembre di quell’anno, dopo aver sostenuto alcuni esami di giurisprudenza nella sessione estiva, a trasferirsi al secondo anno di lettere. Qui ebbe tra i suoi maestri F. Neri, A. Rostagni, A. Farinelli, M. Bartoli, S. Debenedetti (per citare solo quelli cui fu più vicino).

Negli anni dell’università Monti e i suoi ex allievi del d’Azeglio (la “confraternita”, come Mila designava scherzosamente il gruppo) si riunivano regolarmente in un caffè di via Rattazzi, ma a volte anche nello studio di Sturani o nella casa di campagna di Pavese. Si consolidarono così amicizie e rapporti culturali destinati a tradursi in seguito in iniziative politiche. Dall’interno di questo gruppo, ma soprattutto per iniziativa del G., si cominciò a pensare, e a parlare, di una nuova rivista, La Tavola rotonda, anche se il progetto venne momentaneamente abbandonato.

Sempre in questi anni, il G. continuò a collaborare al Baretti, iniziò (1929) a scrivere assiduamente per La Cultura, diretta allora da F. Neri, e, dal 1931, collaborò anche con riviste più legate alla cultura ufficiale, ancorché aperte a temi e scrittori a questa estranei, quali La Nuova Italia di E. Codignola e Pegaso di U. Ojetti. Nel 1931 A. Cajumi gli affidò la cura di un numero speciale della Cultura su F.M. Dostoevskij, nel cinquantenario della morte dello scrittore; nello stesso fascicolo era stato annunciata la pubblicazione di un saggio del G. su Dostoevskij, che però non vide mai la luce a causa di altri impegni e vicende.

La letteratura russa resta l’ambito predominante negli scritti del G. in questo periodo, ma a essa cominciò ad affiancarsi la letteratura francese. Nel 1930, infatti, il G. iniziò a preparare una tesi di laurea su G. de Maupassant che discusse, il 21 dicembre dell’anno successivo, con Neri, francesista e comparatista. La vastità degli interessi e delle competenze culturali del G. lo portò anche a partecipare, seppure al momento marginalmente, ad alcune iniziative editoriali che si svilupparono nella Torino di quegli anni.

Insieme con Pavese, per esempio, fornì suggerimenti e proposte – primo antecedente di un’attività editoriale che divenne poi predominante – ad Antonicelli, direttore editoriale della casa editrice fondata da C. Frassinelli nel 1931 (è quasi certamente riconducibile a lui, per esempio, la decisione di tradurre L’armata a cavallo di I.E. Babel´, Torino 1932, e – per la prima volta in Italia – i racconti di F. Kafka, che il G. segnalò in una cartolina a Croce).

Il 1932 fu un anno decisivo nella biografia del G., soprattutto sotto l’angolo visuale della politica. Una borsa di studio (ottenuta per poter proseguire i suoi studi su Maupassant: intendeva trasformare in un libro la sua tesi di laurea) lo portò a soggiornare nell’aprile-maggio a Parigi. Qui rivide Garosci (che aveva abbandonato l’Italia), frequentò l’ambiente dei fuorusciti, conobbe C. Rosselli e G. Salvemini, incontrò Croce. Fu nel soggiorno parigino che il G. prese la decisione di partecipare attivamente alla vita politica e di entrare nel movimento antifascista clandestino. Quando tornò in Italia, le fila dell’antifascismo torinese (in particolare il gruppo Andreis-Scala-Garosci, raccolto attorno al foglio Voci d’officina) erano state da poco scompaginate dalle dure condanne comminate dal tribunale speciale. Il G. decise di ricostituirle, avviando una serie di contatti e dando vita, nel corso dell’estate, a un nuovo gruppo torinese di Giustizia e libertà. Ne fecero parte, oltre al Monti, Carlo Levi, Barbara Allason, Mila, C. Mussa-Ivaldi, il professor Michele Giua e il figlio Renzo. Più tardi si aggiunsero Foa, Mario Levi, Sion Segre, e vennero presi contatti con C. Muscetta e T. Fiore. Nel 1932 il G. iniziò, inoltre, a collaborare ai Quaderni di Giustizia e libertà, firmando con la sigla M.S., in omaggio a Maria Segré.

Nel suo primo articolo, Il concetto di autonomia nel programma di G. L., riprende e sviluppa temi gobettiani (giunti a lui anche – soprattutto per quanto riguarda il concetto di “autonomia” – attraverso la mediazione di Carlo Levi): l’Italia ha bisogno di una rivoluzione che incida non solo sulle forme politiche in senso stretto, ma sulla cultura e sul costume, che ne renda i cittadini capaci di autonomia, e cioè di partecipazione dal basso alle azioni collettive, di autogoverno; Parlamento e partiti erano già morti in Italia prima dell’avvento del fascismo; i consigli operai sono, nella storia recente, l’esperienza più viva e ricca di avvenire di organizzazione autonoma; occorrerà abolire i prefetti, ridare vita alle tradizioni storiche dei Comuni e dare espressione giuridica alle autonomie regionali.

La formazione culturale e politica del G. non è, comunque, facile da ricostruire, sia per la mancanza di alcuni dati cronologici, sia per l’incredibile voracità di lettore del ragazzo e dell’adolescente.

Per testimonianza di Bobbio il G. amava i grandi romanzi francesi dell’Ottocento (soprattutto Stendhal), aveva letto G. D’Annunzio e G. Pascoli, G. Verga e L. Pirandello, ma seguiva anche con interesse la narrativa italiana contemporanea e aveva avuto modo di conoscere e frequentare, ancora ragazzo, scrittori come E. Pea, A. Campanile, G. Forzano, P. Pancrazi.

Da un punto di vista politico (per quanto sia possibile separare, in un personaggio come il G., cultura, politica e vita morale), si possono forse indicare quattro nomi come decisivi: G. Mazzini, C. Cattaneo, Gobetti e Croce. Mazzini aveva attirato l’attenzione del G. ancora bambino, per il suo fervore nazionale, la visione etica, il richiamo all’azione. Di Cattaneo condivideva il federalismo, sia nel senso dell’avversione allo Stato centralista, sia in quello della prospettiva degli Stati Uniti d’Europa. Quanto a Gobetti, l’eco delle sue iniziative politico-culturali era ancora viva nella Torino degli anni in cui il G. frequentava il liceo d’Azeglio, ma a esse lo accostavano anche tramiti più diretti, di persone che con Gobetti avevano collaborato più o meno intensamente: Monti in primo luogo, ma anche Polledro e, più tardi, il “libertino” Cajumi. Di Gobetti, il G. condivideva, fra l’altro, l’intransigenza etica e politica accompagnata da una grande apertura culturale; la critica dell’Italia prefascista; il già ricordato concetto di autonomia; il liberalismo fondato su basi etiche e capace di guardare a una democrazia sociale.

A Croce (il Croce, inizialmente, dell’estetica e della critica e storia letteraria) il G. si volse assai precocemente. I suoi rapporti con il già anziano filosofo, testimoniati da una ricca corrispondenza, furono sempre intensi, unendo riflessioni storico-culturali a progetti editoriali. Per ricordare solo qualche esempio, il G. scrisse a Croce alcune puntuali osservazioni dopo l’uscita su La Critica, nel 1931, di anticipazioni della Storia d’Europa, e gli segnalò l’importanza nella storia russa di L.D. Trockij e, soprattutto, dei socialisti rivoluzionari, che gli erano molto cari (in lui – avrebbe scritto anni dopo F. Venturi – “l’animus dei narodniki aveva trovato una nuova e originale incarnazione”). Suggerì a Croce la pubblicazione dei saggi di A. Labriola sul materialismo storico (editi poi da Laterza nel 1938). Nel 1933 ottenne che il filosofo gli desse un articolo, Note caratteristiche del prof. Ercole, per i Quaderni di Giustizia e libertà (s. 2, novembre 1933, n. 9, pp. 92 ss.; articolo non firmato, ma generalmente attribuito a Croce o al G. e a Croce insieme); negli anni einaudiani, il G. fu, poi, il tramite dell’aggregarsi intorno alla casa torinese di molti studiosi provenienti dall’ambito crociano. Dal canto suo, Croce propose al G. – senza esito – delle traduzioni, e gli affidò l’edizione critica dei Canti di Leopardi, che uscì nella collana degli “Scrittori d’Italia” di Laterza nel 1938.

Dal punto di vista strettamente politico, il G. vedeva in Croce, come tanti altri giovani antifascisti, l’uomo che con il Manifesto del 1925, e poi con la sua attività di studioso, si era affermato come un simbolo dell’antifascismo alla luce del sole. Lo divisero però da lui soprattutto, nel corso degli anni (ma senza che questo turbasse i loro rapporti), la scelta della cospirazione, il rifiuto del conservatorismo sociale e il senso dell’insufficienza di una “religione della libertà” che non si incarnasse in programmi politici più concreti. Sul terreno invece dell’estetica e della critica letteraria, il G. si professò, e fu essenzialmente, crociano, ma in modo non scolastico e con una libertà che gli veniva dal contatto con altre esperienze. A Torino, professori come Neri e Rostagni gli avevano offerto il magistero di un crocianesimo che sapeva sposarsi con una severa tradizione storico-filologica. Più ancora, il filologo romanzo S. Debenedetti aveva rinnovato quella tradizione indirizzandola verso un più moderno approccio ai testi. Non a caso, un’importanza decisiva per la maturazione del G. in questo campo fu l’esperienza della collaborazione con Debenedetti, nel 1937, nella preparazione dell’edizione dei Frammenti autografi dell’Orlando Furioso per un supplemento del Giornale storico della letteratura italiana (edito autonomamente, Torino 1937). Proprio in un breve scritto del G. sull’Ariosto sembra di poter scorgere una riserva nei confronti del metodo crociano, nella sua applicazione – che doveva apparirgli semplicistica ancorché affascinante – al “poeta dell’armonia”.

Il G. mostrò peraltro una grande apertura – non certo comune in quegli anni in Italia – verso quanto di nuovo si andava producendo in Europa nel campo dell’estetica e della critica letteraria: dalle polemiche sul formalismo russo alle esperienze dell’ancor giovane scuola di A. Warburg. Né limitò la propria attenzione alla letteratura, perché partecipò anche a discussioni sull’estetica nel campo della musica (discutendo con G.M. Gatti, A. Parente, Mila) e della storia dell’arte (con L. Venturi).

Fra la fine del 1932 e l’inizio del 1933 il G. cercò di organizzare la fuga di Ernesto Rossi dal carcere di Piacenza, ma il tentativo rimase senza esito, anche a causa del trasferimento del prigioniero ad altro carcere. Intanto, nel dicembre del 1932, il G. aveva ottenuto la libera docenza in letteratura russa, il che gli permise di tenere un corso su Puškin nella facoltà di lettere di Torino. Ma quando il regime stabilì di chiedere il giuramento di fedeltà anche ai liberi docenti, non esitò a scegliere la rinuncia definitiva a un’attività accademica che pur gli si prospettava brillante. L’8 genn. 1934 scrisse infatti al Neri, preside della sua facoltà, una lettera nella quale lo informava che non intendeva prestare il giuramento, non potendo accettare che al suo insegnamento “siano poste condizioni se non tecniche e scientifiche”. Continuò invece nelle sue collaborazioni a varie riviste (dal 1933 anche all’Illustrazione italiana), e iniziò a insegnare storia e filosofia all’istituto magistrale D. Berti.

L’11 marzo 1934, al valico di Ponte Tresa, la polizia fermò un’auto su cui si trovavano Sion Segre e Mario Levi, che il G. aveva inviato in Svizzera a prelevare stampa clandestina. Mario Levi riuscì rocambolescamente a fuggire, mentre Segre venne arrestato. Nei giorni successivi, furono arrestate altre 60 persone fra cui il G.; il 6 nov. 1934, davanti al tribunale speciale, il G. e Sion Segre vennero processati sotto l’accusa di avere fatto parte dell’associazione rivoluzionaria Giustizia e libertà. Il G. fu condannato a quattro anni di reclusione, Segre a tre; due anni vennero successivamente amnistiati.

Nel dicembre, dopo un periodo nel carcere di Regina Coeli a Roma, il G. fu trasferito al carcere di Civitavecchia. Qui, incontrò e divenne amico di Mario Vinciguerra e di un gruppo di comunisti sloveni; studiò Ariosto e Manzoni e rivide per l’editore Treves una traduzione della Storia della rivoluzione russa di Trockij – cui già aveva dedicato un saggio nel 1931 (Trockij storico della rivoluzione, in Pegaso, III [1931], 10, pp. 63-78). I suoi quaderni di appunti di questo periodo sono andati purtroppo perduti, così come quelli posteriori degli anni del confino a Pizzoli.

Uscito di prigione il 13 marzo 1936, fu ormai costretto a condurre una vita da vigilato speciale, cui era preclusa ogni forma di collaborazione a riviste o giornali. Due anni dopo, in seguito alle leggi razziali, venne anche privato della cittadinanza, e condotto allo stato di apolide.

Il 12 febbr. 1938, il G. sposò Natalia, figlia del professor Giuseppe Levi e sorella di Gino, Paola, Mario e Alberto. Dal loro matrimonio nacquero Carlo, nel 1939, Andrea, nel 1940, entrambi a Torino, e Alessandra, nel 1943, all’Aquila.

Negli anni fra l’uscita dal carcere e il 1940, il G. s’impegnò soprattutto nell’attività della casa editrice Einaudi, di cui fu magna pars.

Negli ultimi mesi del 1933, nel gruppo di intellettuali antifascisti torinesi di cui il G. faceva parte si era cominciato a parlare della possibilità di dar vita a una iniziativa editoriale, finanziata da Giulio Einaudi, che già curava la pubblicazione de La Riforma sociale, diretta dal padre. Fin dall’inizio, il G. ricoprì un ruolo assai importante in questi progetti: un suo scambio di lettere con A. Carocci ha per tema l’ipotesi di trasformare in una casa editrice la rivista Solaria. Più in generale, il G., in questo periodo, fece da tramite fra l’ambiente torinese e alcuni esponenti dell’ambiente fiorentino a esso vicino; in questo contesto si sviluppò anche l’idea di una Rivista di storia europea che sarebbe stata diretta da Nello Rosselli, mentre il G. ne sarebbe stato il gerente responsabile e coredattore: un progetto abbandonato dopo qualche tempo, ma che può forse essere considerato come l’antecedente diretto della successiva esperienza di Popoli.

Nel novembre 1933, alla Camera di commercio di Torino era stata iscritta la Giulio Einaudi editore. In un primo tempo, la casa editrice continuò soprattutto a gestire la pubblicazione della Riforma sociale, con una forte partecipazione di Luigi Einaudi e di alcuni economisti suoi allievi e collaboratori. Ma già nei primi mesi del 1934 il G. si era accordato con Einaudi per acquisire e rilanciare la gloriosa testata de La Cultura. Alla nuova serie, diretta da Pavese, collaborarono fra gli altri Cajumi, Antonicelli, P. Treves; il primo numero vide la luce nel marzo 1934, pochi giorni dopo l’arresto del G., che ne aveva curato l’impostazione. Le due riviste, insieme con una terza, La Rassegna musicale di G.M. Gatti (pure pubblicata da Einaudi) dovevano essere soppresse alla metà del 1935. Sempre nel 1934 uscirono i primi volumi della nuova casa editrice. Prima dell’arresto (che lo sottrasse per due anni anche al lavoro editoriale), il G. fece in tempo a progettare la “Biblioteca di cultura storica”, per la quale aveva chiesto la collaborazione di studiosi come N. Rosselli, A. Omodeo, L. Russo e L. Salvatorelli (un volume del quale inaugurò la collana nel 1935).

Nelle intenzioni del G. la nuova collana avrebbe dovuto combattere le interpretazioni sabaudiste e nazionaliste (alla G. Volpe) della storia italiana recente; aprirsi alla storiografia straniera, in particolare anglosassone; volgersi a un pubblico più ampio, tenendo una via mediana tra studio erudito e alta divulgazione.

Nel marzo 1936, l’uscita del G. dal carcere, pressoché contemporanea al ritorno di Pavese dal confino, impresse una svolta all’attività della casa editrice. Il G. progettò nuove collane: i “Narratori stranieri tradotti”, la “Nuova raccolta di classici italiani annotati”, più tardi i “Saggi”.

La prima intendeva offrire una biblioteca ideale di opere classiche, in uno spirito decisamente europeo. Il G. fu particolarmente attento, oltre che alla scelta dei testi, alla qualità delle traduzioni, che sottoponeva a una revisione scrupolosa: la traduzione “come scelta di lingua, di accuratezza nella versione del testo, di innesto vero e proprio di culture diverse in quella italiana” (Mangoni, p. 15) fu, fin dall’inizio, uno dei punti di forza della collana. La “Nuova raccolta di classici italiani annotati” – affidata alla direzione di Santorre Debenedetti, che in seguito alle leggi razziali aveva dovuto abbandonare l’insegnamento universitario, e con cui il G. collaborò strettamente – iniziò le pubblicazioni nel 1939, con le Rime di Dante curate da G. Contini. Altri volumi furono affidati, tra gli altri, a N. Sapegno, Bobbio, Antonicelli, W. Binni, A. Capitini. Ai collaboratori era richiesto un commento, prima e più che estetico, “storico e linguistico di grande sobrietà, penetrazione ed esattezza”, ma capace anche di cogliere e sottolineare l’attualità del testo: come accadde con le Rime curate da Contini, che divennero subito – anche per questo – un classico della nuova filologia.

Sarebbe difficile sopravvalutare il ruolo svolto dal G. nell’avvio e nella gestione della casa editrice, dapprima nel 1933-34, poi negli anni fra il 1936 e il 1940, e persino in quelli del confino (1940-43), malgrado le molte limitazioni che gli vennero imposte; infine, nei pochi mesi della riconquistata libertà, fra il 1943 e il 1944. Si può ben dire che l’Einaudi sia stata in buona parte una sua creazione, e che ne portò l’impronta ancora per molti anni dopo la sua scomparsa. La sua attività – ampiamente documentata dalle lettere e dai documenti interni conservati nell’archivio della casa editrice – svaria dalla progettazione delle collane alla revisione delle traduzioni, da un’attività redazionale di alto profilo (e assai rispettata) fino a un’attenzione costante per gli aspetti grafici e tipografici del lavoro editoriale.

Ne è un esempio straordinario – uno fra i tanti – la corrispondenza con E. Montale per la pubblicazione delle Occasioni (1938-39): dove il poeta, incerto lui stesso tra due varianti di un verso, si rimette al G. per la decisione (“scegli te”, gli scrive).

Nel giugno 1940, subito dopo l’entrata in guerra dell’Italia, il G. venne inviato, come “internato civile di guerra”, nel paese di Pizzoli (L’Aquila), dove lo raggiunsero poco dopo la moglie e i due figli. A Pizzoli, il G., “antifascista pericoloso”, fu sottoposto a un regime di sorvegliato speciale. Tuttavia strinse amicizia con un operaio comunista, V. Giorgi, che fu poi deputato e sindaco del paese e frequentò anche un gruppo di confinati jugoslavi, giunti nel 1941. Si organizzò, inoltre, per proseguire la sua attività editoriale e la collaborazione con Einaudi, malgrado la severa vigilanza di cui era oggetto: più che della posta, sorvegliata, si serviva delle rare visite di familiari per comunicare con Torino. Rivide la traduzione di Guerra e pace (1942), scrisse prefazioni, oltre che per lo stesso romanzo, anche per la Sonata a Kreutzer di Tolstoj (da lui tradotta, 1942), per La figlia del capitano di Puškin (1942), per alcuni romanzi di Dostoevskij (Il giocatore, L’idiota [ambedue 1941], Le memorie del sottosuolo e I demoni [1942]). Attraverso cartoline postali nelle quali (per passare attraverso le maglie della censura) fingeva di essere un comune lettore, polemizzò con Giulio Einaudi e i suoi collaboratori quando gli sembrava che la fretta li inducesse a trascurare la qualità editoriale di un testo. Inoltre, riprese a studiare Manzoni, progettò e avviò la stesura di un saggio su La tradizione del Risorgimento (di questo saggio, le uniche pagine rimaste furono pubblicate postume a cura di Muscetta nel 1945).

Sotto l’urgenza delle nuove inquietudini e tragedie che la guerra comportava, l’assenza forzata del G. da Torino fu forse uno degli elementi che favorirono una svolta nella storia della casa editrice, insieme con il contemporaneo innesto di nuove forze, collaboratori più giovani come Muscetta, M. Alicata, G. Pintor (e, con essi, il più anziano D. Cantimori).

Si è sostenuto con buoni argomenti (Mangoni, pp. 70-107) che soprattutto Pintor si sia posto in critica aperta (in nome di un superamento del dilemma fascismo-antifascismo e di una rivoluzione rigeneratrice) nei confronti non solo del vecchio antifascismo prefascista, ma anche della scelta cospirativa (fosse o no “alla luce del sole”) operata da alcuni rappresentanti della generazione di mezzo. Una divergenza destinata a comportare anche una diversa concezione del ruolo della casa editrice: più aperto, in Pintor, alle inquietudini e ai problemi attuali, più attento, nel G., alla grande tradizione classica europea. Certo è che, negli anni della guerra, da un lato affiorò una diversità di scelte politiche tra i collaboratori, vecchi e nuovi; dall’altro, la casa editrice si aprì a rapporti, sia pur sempre prudenti e dignitosi, con il mondo tormentato dei giovani nati all’interno del regime fascista, cresciuti nell’atmosfera dei Littoriali e delle riviste appoggiate da G. Bottai, come Primato e La Ruota (di quest’ultima, nell’estate del 1943, Einaudi progettò l’acquisizione della testata, per affidarne poi la direzione a Mario Vinciguerra e la redazione al G.). Si apriva così un gioco – una sorta di braccio di ferro – non certo privo di rischi, tra Bottai che cercava di dare spazio ai giovani e alcuni di questi che cercavano, dal canto loro, di ritagliarsi uno spazio nei confronti della censura. Giulio Einaudi partecipò a questo gioco in prima persona: non sempre con successo, se è vero che la casa editrice subì proprio in questo momento alcuni duri attacchi. Uno di questi, proveniente da G. Coppola, filologo classico e figura non secondaria del regime, si riferisce per l’appunto alla traduzione di Guerra e pace, non senza una minacciosa allusione – quasi certamente riferita al G. – a una “giudaica scrupolosità” (in Il Popolo d’Italia, 15 genn. 1942; cfr. Mangoni, p. 121). È difficile dire – non ne abbiamo alcun indizio – se il G., compromesso politicamente e isolato nel confino di Pizzoli, approvasse o no questo gioco: certamente non vi partecipò. È possibile, ma non dimostrabile, che si riferisse a questo tema una battuta di Pintor sul suo “moralismo”. Non ci sono comunque elementi per sospettare che questo insieme di divergenze abbia portato, negli anni della guerra, vicino a situazioni di rottura. Sappiamo, al contrario, che Pintor nutriva per il G. un profondo rispetto personale, e che il G., tornato dal confino, riprese in pieno il suo ruolo nella casa editrice.

I tre anni di confino furono interrotti solo da un permesso di una ventina di giorni, nel novembre-dicembre 1941, nei quali il G. rivide Muscetta e i collaboratori della casa editrice, conobbe Pintor e Alicata, discusse con C.L. Ragghianti, partecipò all’elaborazione di quello che divenne poi il “Programma in sette punti del Partito d’azione”.

Il 26 luglio 1943, subito dopo la caduta del regime, il G. partì per Roma e si affrettò a prendere contatto con il gruppo dirigente del Partito d’azione, incontrando fra gli altri M. Rossi-Doria, Muscetta, N. Carandini, U. La Malfa, F. Venturi. Con Venturi partì per Torino per riallacciarvi altri contatti, e il 27 agosto era a Milano, dove diresse in casa Rollier, presenti fra gli altri E. Colorni e A. Spinelli, una discussione sugli Stati Uniti d’Europa, promossa dal Partito d’azione, che può considerarsi come un grande incunabolo del federalismo europeo. Pochi giorni dopo, fra il 5 e il 7 settembre, partecipò a Firenze a un congresso clandestino del partito, cui erano presenti fra gli altri F. Parri, E. Lussu, R. Lombardi, R. Bauer, E. Enriques Agnoletti e molti degli azionisti che aveva già avuto modo di incontrare e conoscere. La stima e la fiducia nei suoi confronti furono tali che, dopo l’8 settembre, gli venne affidata la direzione del giornale clandestino L’Italia libera, pubblicato a Roma. Nella capitale, dove aveva anche ricevuto l’incarico di dirigere la sede romana della Einaudi, il G. viveva sotto il falso nome di Leonida Gianturco.

Il 20 nov. 1943, il G. fu arrestato nella redazione dell’Italia libera e condotto a Regina Coeli. Negli stessi giorni furono arrestati anche Muscetta, Rossi Doria, S. Siglienti e vari altri collaboratori della rivista e della Einaudi. Ai primi di dicembre venne scoperta la vera identità del G., che il 9 fu trasferito al braccio controllato dai Tedeschi. Fu torturato e colpito a sangue durante gli interrogatori. Sandro Pertini, detenuto insieme con lui, ricorda di averlo incontrato, sanguinante, dopo l’ultimo interrogatorio; e che allora il G. gli disse “Guai a noi se domani […] nella nostra condanna investiremo tutto il popolo tedesco. Dobbiamo distinguere tra popolo e nazisti”.

Alla fine del gennaio 1944, per iniziativa di E. Lussu e di altre persone amiche, si ottenne che il G. fosse trasferito nell’infermeria del carcere, da dove si intendeva organizzarne la fuga. Il 4 febbraio si sentì molto male; la sera, scrisse un’ultima lettera alla moglie Natalia e chiamò un infermiere, che però si rifiutò di far venire il medico.

La mattina del 5 febbr. 1944 il G. fu trovato morto, e solo allora fu permesso alla moglie di vederlo.

Si è giustamente parlato, a proposito del G., di una biografia incompiuta, di una vita recisa “senza concludere la sua opera”, quando “ancora il suo discorso era appena cominciato” (Bobbio, p. XXIX). Questo non si riferisce solo al tragico destino di un’esistenza troppo breve: destino condiviso con Gobetti e Giaime Pintor, alle cui figure quella del G. è stata spesso accomunata. Il senso di incompiutezza nasce anche dalla sproporzione palese fra gli scritti a noi giunti (che pure colpiscono ancora oggi il lettore per la loro versatilità e originalità) e il potenziale che si intravede nell’uomo e nello studioso, e che è testimoniato da moltissimi suoi coetanei. Emerge concordemente, da queste testimonianze, l’immagine di una persona che ha potuto realizzare solo in piccola parte quel potenziale: vuoi per una congiuntura storica avversa, che ne ha indirizzato generosamente le energie verso la lotta al fascismo intesa come un dovere etico, e gli ha poi rubato anni di vita col carcere e il confino, infine la vita stessa; vuoi per una varietà di interessi e di conoscenze che comportava il prezzo della dispersione. Così, pur avendo ampiamente mostrato di sapere e potere essere storico e filologo e politico di vaglia, e pur essendo riuscito a eccellere nell’arte della traduzione, il G. poté dare il meglio di sé nell’attività di organizzatore (o, più nobilmente, di “suscitatore”) di cultura. Il senso della sua vita, oltre che nei libri e negli articoli, è custodito nei preziosi archivi che conservano le sue lettere e i suoi appunti. E, più ancora, nella testimonianza di una dedizione alla libertà spinta, senza esitazioni, fino al sacrificio.

Dei lavori del G., pubblicati o ripubblicati postumi, ricordiamo: Scrittori russi, Torino 1948; Scritti, a cura di D. Zucaro – C. Ginzburg, ibid. 1964, con introd. di N. Bobbio (poi anche in N. Bobbio, Maestri e compagni, Firenze 1984) e Cronologia di D. Zucaro; Lettere a B. Croce, 1930-1943, a cura di B. Citarella, in Il Ponte, XXXIII (1977), 10, pp. 1153-1183.

Fonti e Bibl.: Notizie relative al G. si trovano nelle opere a sfondo biografico della moglie Natalia: N. Ginzburg, Lessico famigliare, Torino 1963; Id., Le piccole virtù, Torino 1966; Id., È difficile parlare di sé. Conversazione a più voci condotta da M. Sinibaldi, a cura di C. Garboli – L. Ginzburg, Torino 1999. Vedi, inoltre, M. Mila, Ricordo di L. G., in Giustizia e libertà, 20 maggio 1945 (poi in Scritti civili, a cura di A. Cavaglion, con una nota di G. Einaudi, Torino 1995, pp. 322-327); F. Venturi, Il populismo russo, II, Torino 1952, p. 1163; E. Lo Gatto, G. storico della letteratura russa, in La Fiera letteraria, 10 febbr. 1956; A. Monti, I miei conti con la scuola, Torino 1965, pp. 230, 241, 245 e passim; C. Pavese, Lettere 1924-1944, a cura di L. Mondo, Torino 1966, ad indicem; G. Pintor, Doppio diario, a cura di M. Serri, Torino 1968, ad indicem; Sandro Pertini: sei condanne, due evasioni, a cura di V. Faggi, Milano 1970, p. 376; D. Zucaro, In un “Carteggio” inedito di Nello Rosselli il progetto di una rivista di storia europea, in Il Ponte, XXVIII (1972), pp. 764-794; Nello Rosselli.Uno storico sotto il fascismo. Lettere e scritti vari (1924-1937), a cura di Z. Ciuffoletti, Firenze 1979, pp. LVII e n., LVIII, LIX e n., LX e n., 139-143, 146, 149; G. Belardelli, Nello Rosselli, uno storico antifascista, prefaz. di N. Bobbio, introd. di P. Alatri, Firenze 1982, pp. 160 ss. (con un ricordo di E. Tagliacozzo); G. De Luna, Storia del Partito d’azione, Milano 1982, ad indicem; Cinquant’anni di un editore. Le edizioni Einaudi negli anni 1933-1983, Torino 1983, ad indicem; G. De Luna, Una cospirazione alla luce del sole, in Carlo Levi. Un’esperienza culturale e politica nella Torino degli anni Trenta, Torino [1984], pp. 71-86; Il carteggio Einaudi-Montale per “Le occasioni” (1938-39), a cura di C. Sacchi, Torino 1988, passim; F. Antonicelli, Ricordi fotografici, Torino 1988, tavv. 60 s., 115 s.; Da Odessa a Torino. Conversazioni con MarussiaGinzburg. In appendice: scritti giovanili inediti di L. G., a cura di M.C. Avalle, Torino 1989, con prefaz. di N. Bobbio; C. Dionisotti, Ricordo di A. Momigliano, Bologna 1989, pp. 12, 17 s., 93; G. Turi, Casa Einaudi. Libri uomini idee oltre il fascismo, Bologna 1990, ad indicem; P.C. Bori, Introduz. a L. Tolstoj, Guerra e pace, Torino 1990 [ma 1998], passim; S. Cesari, Colloquio con G. Einaudi, Roma-Napoli 1991, ad indicem; A. Clementi, I Ginzburg in Abruzzo, in Paragone Letteratura, n.s., XLII (1991), pp. 66-82; V. Foa, Il Cavallo e la Torre. Riflessioni su una vita, Torino 1991, pp. 37 ss., 128 ss.; G. Sasso, Variazioni sulla storia di una rivista italiana: “La Cultura” (1882-1935), Bologna 1992, ad indicem; L’itinerario di L. G., a cura di N. Tranfaglia, Torino 1996 (con prefaz. di N. Bobbio e saggi di N. Tranfaglia, G. De Luna, M. Guglielminetti, A. d’Orsi); T. Pizzardo, Senza pensarci due volte, Bologna 1996, pp. 151, 179; M. Pflug, Natalia Ginzburg. Una biografia, Milano 1997, passim; N. Bobbio, Autobiografia, a cura di A. Papuzzi, Bari 1997, ad indicem; I Rosselli. Epistolario di Carlo, Nello, Amelia Rosselli 1914-1937, a cura di Z. Ciuffolletti, introd. di L. Valiani, Milano 1997, pp. VIII, 555 s.; G. Einaudi, Lezione magistrale, Torino 1998, passim; V. Foa, Lettere della giovinezza. Dal carcere 1935-1943, a cura di F. Montevecchi, Torino 1998, ad indicem; L. Mangoni, Pensare i libri. La casa editrice Einaudi dagli anni Trenta agli anni Sessanta, Torino 1999, ad indicem; G. Fiori, Casa Rosselli, Torino 1999, ad indicem; A. d’Orsi, La cultura a Torino tra le due guerre, Torino 2000, ad indicem.

2 commenti

Questo brano è stato copiato due volte : “Il Corrado de La casa in collina (il libro che, assieme a Il carcere, forma il dittico di Prima che il gallo canti) è infatti un uomo incapace di trasporto emotivo, che, quando la vita gli offre una seconda chance, facendogli rincontrare una ragazza con cui otto anni prima ha avuto una relazione, Cate, e scoprire che il di lei figlio, Dino, potrebbe essere il frutto dei loro amorazzi di allora, si sottrae: esattamente come evita di lasciarsi coinvolgere dagli amici di Cate, impegnati nella lotta contro i fascisti, per poi finire imboscato nella casa di campagna dei vecchi genitori, in una regressione all’infanzia su cui il libro si chiude mentre, attorno, l’Italia intera brucia. Una fuga dalla Storia simile a quella dello stesso Pavese.”

Sistemato, grazie della segnalazione