di Alfredo Morganti – 7 aprile 2019

La destra cattiva ormai è dentro le periferie, le fomenta, ne cavalca il disagio. È successo perché si è creato un vuoto, e quel vuoto è stato subito riempito senza alcuno scrupolo e alcun rispetto nei confronti dei soggetti sociali debolissimi che abitano ai margini della città. La topografia della politica non è mai stata scossa come in questi decenni. Anzi, quasi ribaltata. La politica, d’altronde, è cognizione dello spazio, è radicamento sul territorio, è una specie di Risiko. Non basta attendarsi con lo Stato Maggiore sulla collinetta armati di binocolo, se sotto, nella spianata, non hai soldati né cavalleria pronti a combattere.

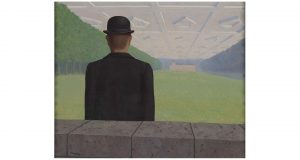

A un certo punto il rapporto con la società, soprattutto quella degli ultimi, si è affidato esclusivamente alle tecnologie mediali, digitali, sondaggistiche. È, in fondo, la metafora del binocolo di Napoleone (che però le truppe le aveva, altro che). Tecniche raffinate, certo, ma sottili. Capaci di quantificare le dinamiche, ma inadatte a esprimere corposamente l’Esserci e gli andamenti esistenziali e sociali delle persone. Incapaci soprattutto di occupare i luoghi, tutt’al più attenti a esaminarli con cura (nemmeno sempre). In questi anni ci siamo contentati, così, di osservare e valutare i movimenti in corso come sul display. La politica mediatica, d’altronde, non è solo quella che delega a tv e social la propria soggettività e operatività, ma è soprattutto quella che interpreta mediaticamente il proprio rapporto con la società: da semplice utente, da uno spettatore passivo.

Diciamolo ancora una volta, allora. Il partito leggero non ha solo ridotto il numero dei funzionari, non ha solo dimagrito (o cancellato) l’apparato, ma ha strappato progressivamente le proprie radici dai luoghi del mondo dove la sua presenza era essenziale e insostituibile. Si è trasformato, così, in un pallone aerostatico esposto a mille venti e correnti, che la realtà la vede solo da lontano, un po’ grossolanamente, escludendo i dettagli. Adottando perciò una visione sempre meno diretta e concreta, sempre più approssimativa o filtrata, sempre più proiettata ‘oltre’ ma poco consapevole del ‘qui’. Lontani e non più protagonisti, ma anzi comparse sconosciute persino agli attori sociali, che adesso recitano a soggetto con La Lega o la destra radicale in spettacoli orripilanti. Abbiamo un ampio sguardo statistico sulla società, ma non siamo più spalla a spalla coi protagonisti sociali, magari in conflitto ma dappresso. È questo è male. Se non possiamo più farlo o non ne siamo più capaci, cambia poco ai fini dell’analisi.

Certo, non basta dire che siamo stati lontani e troppo distaccati da una realtà sociale in evoluzione o in rapidissimo mutamento. La verità è che anche il ‘popolo’ è cambiato, conquistato dalle sirene del consumismo, dell’individualismo e, oggi, anche da quelle del fascismo di strada. Ma una parte in questa mutazione l’abbiamo avuta anche noi (non questo o quel dirigente, ma NOI), per aver interpretato sempre più la politica come temporalità (proiezione costante verso il futuro, comunicazione mediale, astrazione, anelito, esuberanza linguistica) e sempre meno come spazialità (territori, città, periferie, radicamento, conflitto).

Oggi è forse tempo di ricombinare i due elementi in un giusto dosaggio, ritrovando la strada perduta. Pensando, tuttavia, lo spazio anche nei suoi risvolti immateriali, come terreno di confronto e scontro sulla cultura, le idee, i valori, riprendendo la battaglia culturale, affrontando di petto la mutazione antropologica che dicevamo, impegnando l’intelletto in una lotta per l’egemonia che da un po’ di tempo è passata in subordine. Preferendo piuttosto subirla, l’egemonia, che combatterla davvero. Anche noi in fondo parte di quel ‘popolo’ irretito. Come quelle squadre di calcio educate agli schemi e alle lavagnette, che però non sentono il campo come dovrebbero e soffrono i morsi dell’avversario quando si inchiodano sulle caviglie. Così.