Fonte: L'Espresso

Le Regioni, per come sono concepite adesso, sono delle simulazioni dello Stato, si vuole imitare un sistema federale che non esiste. Servono solo a limitare gli orizzonti e ad aumentare i costi: la frammentazione delle ferrovie, della sanità e della scuola ne sono gli esempi più lampanti. Ciascuno vuole ritagliarsi un pezzo di potere in nome della sua “specificità”. Si gioca a chi è più diverso, solo per ottenere qualche vantaggio in più. Quando impareremo a crescere e a pensare un pochino più in grande?

Le Regioni: aboliamole!

Per ripensare il tutto è necessario uno sguardo più generale e la verifica dell’efficacia ed efficienza delle varie istituzioni rispetto alla loro intrinseca capacità di assolvere alla soluzione dei problemi del paese. Per fare questo bisogna saltare il secessionismo leghista e la stupida logica grillina del taglio lineare dei costi della politica. Detto che la sobrietà di chi fa politica dovrebbe essere un preupposto, i cittadini sarebbero ben contenti di pagare politici che facessero funzionare le cose come si deve.

Le Regioni sono state un errore. Bisogna riconoscerlo. Hanno funzionato sul piano politico quando comunisti e socialisti le usavano come esempio di buongoverno contro il malgoverno democristiano. Bossi non ha inventato nulla. Ha solo coniato un nuovo slogan: Roma ladrona. Il fatto è che le Regioni sono un ibrido sul piano istitituzionale e nella pregnanza territoriale.

In quanto istituzioni sono intermedie fra Parlamento/governo e gli enti territoriali veri, quali Province e Comuni. Non sono nè carne nè pesce. Per altro sono istituzioni legislative mentre si occupano per l’80/90% circa di distribuire i soldi della sanità e dei trasporti. Lo spreco per mantenere queste istituzioni che ripartiscono solo fondi è grande.

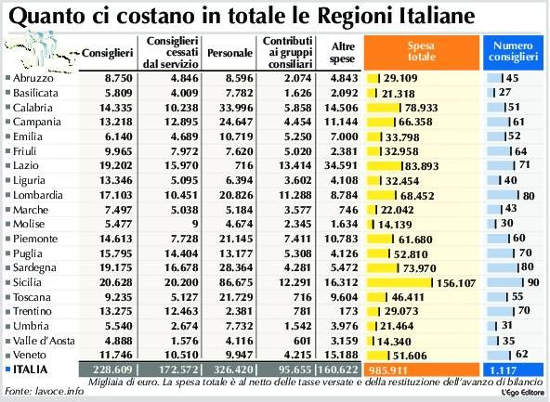

Al miliardo della Tabella vanno aggiunti altre centinaia di milioni di spese varie ed ulteriori.

Dinnanzi a questi sprechi e a questo scempio è del tutto ragionevole indignarsi! Anzi, ci si indigna troppo poco.

Ma ognuno ha le sue magagne. La Sicilia avrebbe dovuto essere commissariata se esistesse tale possibilità, ma la sua forza è stata proprio quella di essere una Regione a Statuto speciale (che è un altro modo di dire: differenziato, e dunque intoccabile).

Se questo è lo stato delle finanze, anche la congruenza territoriale lascia a desiderare. Il territorio di competenza delle varie Regioni non è affatto omogeneo sul piano economico, sociale e storico. Tanto più che in questi decenni la realtà è cambiata.

L’Emilia- Romagna, ad esempio, non trova alcuna somiglianza fra la costa e la realtà di Piacenza che è un sobborgo di Milano. Mentre Parma, Reggio, Modena sono dei “ducati” a parte. In Lombardia, per quello che ho visto, Brescia e Bergamo poco hanno da spartire con Como e Varese. Ed anche in Veneto ci sono problemi. Una cosa è Venezia, altro è il quadrilatero centrale. Possiamo parlare anche della Toscana e della rilevante differenza fra quella centrale e quella costiera. L’Abruzzo e Molise sono stati già divisi in due province chiamate “regioni”. In Puglia una cosa è il leccese, altro sono Bari o Taranto. E così via.

In realtà, il nostro assetto è un misto di concezioni e sovrapposizioni: quella post unitaria (Province), quella preunitaria, quella napoleonica e quella repubblicana. Questi 70 anni di Repubblica richiederebbero pertanto un ripensamento complessivo ed un progetto omogeneo e non riformette per seguire questa o quella moda dettata da interessi partitici contigenti.

Lo studio del Centro Geografico Italiano conferma la necessità di cambiare approccio, prospettiva, punto di vista.

Questa è una presentazione dello studio.

Il CGI prospetta una interessante formula di suddivisione territoriale con soli 36 Dipartimenti, più omogenei per radici storiche ed economiche, al posto non solo delle 20 Regioni (21, considerando le Province autonome di Trento e Bolzano) e delle ex 110 Province ma anche di tutti gli altri enti territoriali soprattutto trasformando i Comuni in nuove città verso una ri-territorializzazione degli assetti amministrativi.

Con la proposta della SGI di eliminazione delle 20 Regioni italiane e delle 110 Province e con la creazione di 36 Dipartimenti (ma possiamo anche chiamarli in altro modo: distretti, comprensori, province territoriali, regioni metropolitane… comunque entità territoriali in cui si individuano degli elementi geomorfologici storici in cui la popolazione può riconoscersi: un fiume, una pianura, una montagna), si formula un’idea di reset complessivo della gestione territoriale che supera tutti gli altri progetti. Infatti si attuerebbe un forte processo di cambiamento basato su uno studio scientifico neutro rispetto agli attuali schieramenti partitici e che rispecchia l’Italia Fisica-Politica nella sua vera realtà. La ripartizione territoriale di questi 36 Dipartimenti (che nascerebbero tenendo conto dei territori delle ex Province) ricostruisce e aggrega luoghi di interscambio quotidiano (economici, culturali, di incontro delle persone, storici etc.) di aree attigue, che si autoidentificano e si autoriconoscono spontaneamente in un preciso assetto storico-temporale.

Si può essere o meno d’accordo con la proposta ma l’approccio scientifico, unitario e nazionale è condivisibile. In base alla realtà sendimentata si prospettano livelli istituzionali efficienti di pianificazione e gestione dei vari aspetti.

Calando la proposta come attuazione possibile oggi, si potrebbero eliminare le Regioni e formare Province/Distretti per bacini omogenei dal punto di vista storico, sociale, economico e ambientale. Tutto sarebbe più chiaro e meno strumentalizzabile.

Le Regioni sono la mangiatoia della politica italiana

Presidenti potentissimi, staff mastodontici, spese infinite. Dovevano essere un modello di decentramento e invece sono poteri senza controllo. E la riforma rischia di peggiorare le cose le cose

Scherzava, Marco Bucci, il giorno della riconferma a sindaco di Genova, dicendo che voleva riprendersi la Corsica riportando in vita la Repubblica genovese stroncata da Napoleone nel 1797. La Corsica fu ceduta ai francesi chiamati da Genova a ristabilire l’ordine sull’isola al tempo della rivolta di Pasquale Paoli, senza però avere la possibilità di pagarli. Ma i soldi, diceva Bucci, ci sarebbero stati se solo dalla fine del Cinquecento gli inglesi non avessero smesso di pagare a Genova le royalty sull’uso della bandiera derivanti da un accordo di quattro secoli prima. E si possono pretendere adesso, promuovendo un arbitrato internazionale. «Ho fatto i conti: arretrati più rivalutazioni e interessi fanno almeno duecento miliardi di euro di oggi. Più che sufficienti per ripagare il vecchio debito alla Francia e riprenderci la Corsica». E senza nemmeno toccarli, con un semplice giroconto fra Londra e Parigi.

Scherzava, Bucci, ma mica tanto. Anche perché con l’autonomia differenziata alle porte la suggestione di veder rifiorire una specie di Repubblica della Lanterna poggerebbe su basi piuttosto solide. A dire la verità, già adesso la Regione Liguria un pochino le assomiglia. Il suo alleato Giovanni Toti, così sodale da averlo sostenuto per la riconferma addirittura con la propria lista «Toti per Bucci», prima dello scandalo era una specie di doge. Sganciatosi da Forza Italia, governava di volta in volta con un partito personale o qualche succedaneo: da Cambiamo! a Coraggio Italia, da Italia al Centro a Noi Moderati. Intorno, un bel cerchietto magico. Il segretario generale della Regione Pietro Paolo Giampellegrini, ovvero il suo braccio destro operativo, ha tenuto a battesimo la fondazione-comitato Change, per quattro anni la cassaforte elettorale di Toti. Da un paio d’anni è consigliere di amministrazione di Iren, holding quotata in borsa di cui il Comune di Genova guidato da Bucci è azionista di riferimento. E pure Cristiano Lavaggi, tesoriere di Change, ha un posto nel cda di Iren. Dove amministratore delegato è dall’agosto 2023 Paolo Emilio Signorini, ex presidente dell’autorità portuale di Genova finito con Toti e Aldo Spinelli nell’inchiesta sulla corruzione. Ma anche la segretaria di Toti, Marcella Mirafiori, ha avuto un posto nel consiglio direttivo della sua fondazione.

Al di là delle implicazioni giudiziarie, la vicenda ligure è la dimostrazione che le Regioni sono ormai l’incubatore perfetto della balcanizzazione del sistema politico italiano. Un sistema sempre più in mano a ras o cacicchi che hanno costruito il loro potere sul potere dei soldi, tantissimi, che amministrano. Quelli della Sanità, innanzitutto. Ma non soltanto. Nel 2024 le 19 Regioni più le due Province autonome di Trento e Bolzano gestiranno quasi 290 miliardi: dai 37,2 della Campania al miliardo 818 milioni della Valle D’Aosta. Con differenze mostruose. Se la Lombardia avrà a disposizione 3.255 euro per ogni lombardo, la Valle D’Aosta potrà contare su 14.780 euro per ciascun valdostano. Una valanga di quattrini.

E forte della presunta investitura popolare derivante dall’elezione diretta, ancorché sempre meno partecipata, qualche presidente di Regione è ormai una spina nel fianco per il leader del suo partito. Come il presidente della Campania Vincenzo De Luca del Pd e quello del Veneto Luca Zaia, leghista. Se poi il partito non gli sta bene, allora ne creano uno personale, nuovo di zecca. Come Toti. Ma ancor prima Raffaele Lombardo, ex presidente siciliano. Oppure restano nel partito, ma si fanno una corrente. Come il pugliese Michele Emiliano, che fa parte del gruppo Pd però ha dato vita in consiglio regionale a un altro gruppo che si chiama Con Emiliano, raccogliendo anche transfughi dal centrodestra. «Con» presenta proposte di legge anche al parlamento nazionale. Tipo quella per abolire i test d’ingresso a Medicina. Prima di «Con», Emiliano si era fatto leader di un’altra corrente: Fronte democratico.

Quindi si autonominano “governatori” e regnano facendosi leggi ad hoc. Regole che il consiglio regionale, solitamente composto da portatori di voti benissimo pagati con denaro pubblico e vitalizio di nuovo garantito dopo appena cinque anni ma privi di alcun potere concreto, ratifica senza battere ciglio. Ovviamente in cambio delle mance distribuite a fine anno quando si approva la finanziaria locale. E più si moltiplicano le sigle e le liste, più mance girano. Più contributi, più incarichi, più assistenti da assumere, con tutti i gradi di parentela e amicizia. I consiglieri regionali sono in tutto 897, ma nei 21 consigli si contano 209 gruppi politici, per una media di 4,3 componenti a gruppo. Ce ne sono circa 60 formati da un solo componente. In circostanze talvolta surreali. Nel consiglio regionale dell’Abruzzo c’è un gruppo che si chiama Azione D’Amico-Socialisti popolari riformatori, dal nome del candidato presidente Luciano D’Amico. Che però sta solo soletto nel gruppo Misto, mentre nel gruppo che porta il suo nome c’è Enio Pavone. Anch’egli solo soletto. Due gruppi is meglio che one.

Anche ciò, come il resto, frutto di una sciagurata legge costituzionale che ha anticipato nel novembre 1999 (c’era al governo Massimo D’Alema) la famosa e sciaguratissima riforma del titolo V. Primo firmatario: Walter Veltroni, da pochi giorni non più ministro del governo Prodi uno bensì segretario dei Ds. La sua legge stabiliva all’articolo 122 della Costituzione l’elezione diretta a suffragio universale del presidente della Regione, punto. Strada facendo, però, il testo si è arricchito di una perla: e cioè che a fissare le regole elettorali da lì in poi sarebbe toccato alle Regioni e non più, com’era stato fino a quel momento, al Parlamento nazionale. Così ogni Regione si è fatta la propria legge elettorale, con il risultato che abbiamo una ventina di leggi elettorali differenti, per giunta confezionate talvolta dagli stessi presidenti che sarebbero stati rieletti con quelle. Uno di questi è Giovanni Toti, la cui giunta ha fatto approvare la legge elettorale della Liguria a luglio del 2020, giusto un paio di mesi prima delle regionali che l’avrebbero riconfermato presidente.

Insomma, un delirio. A uso e consumo di un sistema che di conseguenza ha anche scavalcato, con l’aiuto provvidenziale della legge che ha cancellato i rimborsi elettorali, il finanziamento dei partiti. Ogni presidente-governatore provvede per sé, con comitati e fondazioni che spesso al riparo da sguardi indiscreti raccolgono soldi dai privati. Meccanismo che naturalmente rischia di alimentare la corruzione o nella migliore delle ipotesi l’uso improprio dei denari. Il caso ligure insegna. Infatti la lista dei cosiddetti governatori finiti nei guai è lunga una quaresima. Comincia con l’ex presidente della Lombardia Roberto Formigoni per continuare con quelli del Veneto Giancarlo Galan e dell’Abruzzo Ottaviano Del Turco. E poi gli indagati: l’ultimo in ordine di tempo, prima di Toti, l’ex presidente della Sardegna Christian Solinas. L’ex presidente del Piemonte Roberto Cota invece è stato condannato per l’inchiesta sulle spese pazze dei gruppi nella sua Regione, che ha consegnato al Parlamento, grazie alla follia della legge cosiddetta anticorruzione di Paola Severino, una parlamentare (Augusta Montaruli) anch’essa condannata per peculato, oggi serenamente insediata da Fratelli d’Italia alla vicepresidenza della commissione parlamentare di vigilanza sulla Rai. Va ricordato che quella stessa inchiesta ha investito 17 Regioni, con almeno 500 indagati e qualche centinaio di condanne.

Per non parlare dei reami che si sono costruiti intorno a questa specie di federalismo straccione e improvvisato. Strutture pletoriche e costosissime, staff rimpinzati fino all’inverosimile di amici e famigli, uffici di rappresentanza, ambasciate estere. Ma anche società nate come funghi a invadere campi di competenza statale come i contribuiti alle imprese private o l’occupazione: con l’unico obiettivo di evitare le selezioni pubbliche per assumere raffiche di sodali e raccomandati.

Un mondo che il costituzionalista ex ministro Sabino Cassese marchiò giusto vent’anni fa, nell’agosto 2004, con queste parole pubblicate sul Corriere della Sera: «Con lodevoli eccezioni, le strutture regionali sono precarie, mal gestite, dominate dal clientelismo. Il merito, i concorsi, le promozioni sulla base di valutazioni comparative e aperte, la misurazione dell’efficienza l’attenzione per i bisogni dell’utenza, sono sconosciuti». A chi volesse entrare nei dettagli consigliamo la lettura dell’articolo sulle Regioni pubblicato da L’Espresso nel numero del 23 aprile 2023. La Regione Lazio ne è stato uno dei più fulgidi esempi. Mai peraltro revocato. Basta dire che il presidente Francesco Rocca, attorniato anch’egli da fedelissimi (provenienti nel suo caso dalla Croce Rossa) si avvale di una segreteria di dieci persone. Altre dieci sono alla comunicazione istituzionale. Da non confondere con i rapporti istituzionali: lì ce ne stanno otto, inquadrati nel gabinetto del Presidente. Che conta ben 99 persone (di cui 34 soltanto per un autoparco brulicante di autisti), e dove c’è di tutto: perfino un piccolo apparato «Cinema e audiovisivo» con quattro impiegati, guidato dalla ex direttrice generale della Rai Lorenza Lei, reduce da una sfortunata candidatura a sostegno di Rocca. Poi c’è l’ufficio stampa. Ancora dieci. Undici se si conta pure la portavoce del presidente Carla Cace. Totale, 130.

E c’è chi ancora si stupisce perché qualche cosiddetto governatore incatenato alla poltrona vorrebbe fare il terzo e magari il quarto mandato, nonostante una legge dello Stato abbia stabilito che più di due consecutivi non se ne possono fare. A destra come a sinistra. Ma sorprende ancora più l’arrendevolezza di molti, soprattutto a destra ma in qualche caso pure a sinistra, mentre il Paese sta per schiantarsi definitivamente sull’autonomia differenziata. Ci rendiamo conto che cosa può succedere con quella riforma suicida, a maggior ragione dopo quello che sta venendo fuori dalla Liguria? Fermatevi, prima che sia troppo tardi.

Giovanni Malagodi: L’errore fatale delle Regioni

Veniamo alle regioni. Il collega Bozzi ha chiarito l’altra sera le nostre obiezioni di fondo, di carattere giuridico, amministrativo, finanziario, nei riguardi delle regioni. […] Oggi le quattro regioni a statuto speciale spendono 135 miliardi, cioè il doppio di quello che spendevano cinque anni fa; e cinque anni fa spendevano tre volte tanto quello che spendevano all’inizio.

La regione siciliana, per esempio, rende straordinariamente ai membri dei consigli di amministrazione dei 265 enti autonomi, che sono stati creati per poter fare tutto quello che si vuole al di fuori di qualsiasi controllo. […]

Le regioni significano un’immensa spesa! E credo veramente che ci vogliamo prendere in giro fra noi se immaginiamo che, mentre il Comune di Roma spende 70 miliardi e quello di Milano più di 100 miliardi all’anno, per le regioni, tutte insieme, possiamo cavarcela con la modica spesa di 57 miliardi all’anno. […]

Avremo una doppia burocrazia. […] Anche quando si sono fatte le regioni a statuto speciale si è detto che si doveva riempire i ruoli con funzionari dello Stato, con personale già in servizio; al contrario, si sono aggiunti nuovi uffici statali per esercitare quegli scarsi controlli, che, nonostante tutto, la Costituzione permette ancora di esercitare.

Ed è inutile che si venga a dire: ma noi faremo degli organi di semplice decentramento. Voi farete invece quello che è scritto nella Costituzione; anzi, se voi manifestate una intenzione, è proprio quella di andare ancora più in là della Costituzione […].

Sono cose che costeranno nuove tasse e nuovi debiti, che sono economicamente dannose e socialmente inutili; sono cose che servono soltanto per iniziare la liquidazione dell’economia di mercato […].