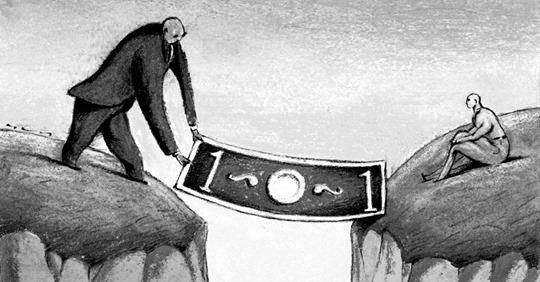

1. I limiti al potere economico

Il limite al potere economico in paesi capitalistici liberali

dell’occidente è costituito da un lato dallo Stato e dall’altro dal

conflitto. Senza questi due poli, la logica di un sistema la cui molla

produttiva è nell’accumulazione privata produrrebbe uno squilibrio

sproporzionato, se non unilaterale, di potere e una logica unica di

organizzazione della società.

La Stato va inteso come luogo nel quale ha modo di esprimersi

e affermarsi un punto di vista collettivo, attraverso istituzioni che

fungono da contrappeso a ciò che produrrebbe il mercato lasciato

a sé stesso; nello svolgimento delle loro funzioni ne prevengono e

correggono gli esiti, integrano e proteggono i cittadini, determinano

le regole e ne controllano il rispetto. Il conflitto, è, invece, l’azione

di gruppi sociali fortemente intenzionati a far rispettare la legge ed

estendere i diritti politici, sociali e civili; un’azione, che si esprime

direttamente o trova rappresentanza nelle forme e nelle aggregazioni

della politica. Può contraddire la logica del mercato e opporsi ai

suoi effetti. Entrambi sono espressione e affermazione dei processi

democratici, che integrano un principio di cittadinanza e pari

dignità nell’ordinamento che scaturisce dal mercato.

Non va perso di vista, tuttavia, che, per quanto la fisarmonica

tra potere di mercato e cittadinanza possa aprirsi in direzione di

incorporare un ampio spettro di elementi di democrazia sociale,

l’apertura incontra sempre dei limiti,

perché l’ambito capitalistico in cui avviene

il processo politico ed economico non

ammette soluzioni radicali che arrivino

a contraddire la logica di accumulazione

privata e demotivarla. Quella logica non

consente che lo schiacciamento dei profitti

privati vada oltre certi limiti, e nemmeno

che essi siano valicati dalla redistribuzione del reddito e dall’assetto

ordinamentale e di controllo. Né potrebbe essere sfidato il principio

della proprietà privata oltre confini che diano luogo a reazioni

capaci di rimettere in riga le velleità riformiste. In un certo senso,

la democrazia è a sovranità limitata nell’ambito del capitalismo. Le

armi economiche e politiche e di mobilitazione che hanno gli interessi

economici sfidati – che sono assopite, ma vigili, in un compromesso

sociale accettato – verrebbero attivate nella loro massima potenza di

incisione qualora l’ordine del mercato fosse minacciato in qualche

punto vitale. Non è un caso che sia difficile rintracciare programmi

e perseguimenti radicali in direzione riformista (forse quello più

estremo, a memoria dello scrivente, è il piano Meidner in Svezia e la

riforma dei suoli urbani in Italia, entrambi regrediti o abbandonati),

ma è indubbio che per lunghi anni nel dopoguerra, in occidente, il

capitalismo sia stato disciplinato, che principi di cittadinanza e di

diritti sociali siano avanzati progressivamente e il punto di vista

dei gruppi sociali organizzati abbia avuto potere di incidenza. Ci

si è riferiti spesso per delineare questo quadro al ‘compromesso

socialdemocratico’.

Ciò che la storia degli ultimi decenni racconta, che seguiremo

in queste note, è una storia di affievolimento di quei contrappesi.

Racconta, ed è sviluppo più recente, la forma distorta in cui essi

tendono a ricrearsi.

In un certo senso,

la democrazia è a sovranità limitata n e l l ’ a m b i t o d e l capitalismo

Le ragioni dei rapporti di forza tra potere politico e potere economico

2. Il mutamento dei rapporti di forza tra potere politico ed

economico

Nella retrocessione del potere politico di fronte a quello

economico negli ultimi trent’anni (ma forse ormai quaranta) è

indubbio che un posto di rilievo lo occupi l’indebolimento degli

strumenti stessi della politica avvenuto con l’evoluzione della

società capitalistica verso un ambito globale di operazione, privo di

rilevanti barriere e dominato dalla pervasività della finanza. È noto

che la dimensione planetaria dei problemi e dell’orizzonte di azione

degli attori economici minino l’azione dello Stato nazionale. Ma ciò

che ha prodotto questo esito non è tanto (e non solo) la crescita di

giganti economici che operano come potentati su uno scacchiere

mondiale e gestiscono le proprie strategie più o meno incontrastati,

impattando e condizionando (con le loro decisioni e capacità

di imporre le loro ragioni) il potere degli Stati. È soprattutto un

meccanismo indiretto, più complesso da dipanare analiticamente,

che ha operato attraverso fattori costrittivi che hanno stretto le

politiche in una morsa e le hanno tenute in binari circoscritti,

spianando la via all’affermazione del potere economico e creando

meccanismi per cui quest’ultimo ha avuto agio di rafforzarsi su sé

stesso.

Le promesse nate negli anni ’70 per chi (a livello di

responsabilità politica) ne avesse seguito i dettati di liberalizzazione e

privatizzazione delle economie prefiguravano una grande cavalcata

produttiva (che avrebbe dovuto gettarsi alle spalle l’impasse di quel

decennio) attraverso la liberazione dalla ‘inevitabile inefficienza

dello Stato e della penalizzante regolazione’, dalla ‘inutilità (e

danni inflazionistici) arrecati dalle politiche della domanda’,

dalla ‘distorsione nel mercato del lavoro portata dai sindacati’,

dalla ‘perdita di opportunità che comporta il controllo pubblico

delle imprese’, dalle ‘controindicazioni del welfare state sul piano

dell’efficienza e della tassazione’; tutte idee che si diffondono in

quegli anni e presuppongono un affidamento al mercato. Idee che

affermano la competizione in campo aperto e l’urgenza di vincere

la sfida della competitività e che, nella misura in cui trovano

rispondenza nell’azione dei singoli Stati, creano la gabbia di acciaio

che si stringe a poco a poco attorno alle politiche (economiche e non

solo), sempre più pressate dalla loro stessa interazione a spingersi

verso indirizzi considerati il viatico per la crescita, di cui divengono

prigioniere. Adottandoli, trasmettono la stessa pressione all’esterno

fino a far divenire il regime che ne scaturisce una vera e propria

regolazione mondiale, una regolazione sempre più compulsiva e a

maglie strette.

L’imperativo alla competitività, al progresso tecnico e a

garantire le molle dell’accumulazione dà ora, nella competizione

globale, una forza irrobustita al potere economico per dettare

l’agenda della politica economica (e, per derivazione, della politica

tout court); forza che usa verso tutto ciò che è percepito come ostacolo

alla competitività (politiche redistributive, tassazione, protezione

del lavoro, vincoli normativi, spezzoni residui di protezionismo).

L’azione pubblica – ai nuovi rapporti di forza e alle nuove costrizioni

esterne (da cui non ha potuto o saputo sottrarsi) – è spinta quindi

a prendere in considerazione solo direzioni che assecondino le

richieste di libertà del capitale privato dall’interferenza con altre

logiche, o, come si dice, creando condizioni business friendly. Il

rischio di non conformarsi alle attese del nuovo consensus è di

perdere la base produttiva, e, ancora: trovarsi con la finanza che

volta le spalle al paese.

3. Lo sfondo culturale

Un risvolto culturale si accompagna a questo rovesciamento

dei rapporti di forza per fornire quelle mediazioni che lavorano alla

accettazione e legittimazione di un sistema che persegua la via della

‘modernizzazione’. Non solo accompagna quella strutturazione dei

rapporti di forza, ma la cementa. Il punto è che l’ineguaglianza di

risorse politiche, di potere, di influenza e di status, che è prodotta

dai meccanismi che si instaurano, dà l’opportunità alle classi

economicamente beneficiate o dominanti (e politicamente influenti)

di trasmettere la propria visione del mondo e farla divenire

egemone. È parte del processo il peso squilibrato nel possesso di

strumenti per il controllo dei centri che trasmettono informazione e

producono il ‘senso comune’, le idee, i valori, la visione della realtà

e i modi di pensare.

In primo luogo, trasmettono la naturalità e assenza di

alternative dei processi in atto, e il senso di impossibilità di deviare

Le ragioni dei rapporti di forza tra potere politico e potere economico

dalle opzioni ritenute percorribili in economia. Grazie alla disparità

di mezzi politici le élite economiche e sociali e il vertice del settore

produttivo hanno potuto pesare abnormemente nelle decisioni

collettive e nella rappresentanza sociale, e farsi proteggere dal

potere politico. La società occidentale è diventata, in definitiva,

più oligarchica ed elitaria di quanto fosse mai stata e priva di

rilevanti contrappesi rispetto al dominio delle logiche economiche

privatistiche.

4. Non tutto è lineare, ma finisce per esserlo

Beninteso, sarebbe sbagliato vedere il tutto sotto l’ottica di un

‘piano del capitale’, né è corretta una personificazione come corpo

unico degli attori che agiscono nei mercati finanziari (e no). Non è in

discussione, ovviamente, che vi sia una capacità di azione e di dettare

l’agenda in capo alle multinazionali, ma i protagonisti sono attori

dispersi mossi da proprie logiche (di accrescimento di profitto, di

conseguimento di capital gains, di protezione dei valori patrimoniali,

di conseguimento del massimo rendimento, di preservazione di un

ambito politico-sociale in cui tutto questo sia possibile). Malgrado

questa dispersione, è anche vero che, agendo dentro quelle logiche,

è come se i mercati votassero, promuovendo o bocciando le politiche

dei governi (con conseguenze virtuose o deleterie su variabili

chiave, quali il tasso di cambio, di interesse, il finanziamento del

debito, l’andamento di borsa, le condizioni di finanziamento

dell’economia, le riserve valutarie ecc.). Implicitamente influiscono

sulla scelta dell’assetto economico al posto dei cittadini. Quei

governi che provassero a prendere

decisioni contrarie a quel consensus

le vedrebbero poi neutralizzate da

reazioni avverse nel mercato e si

troverebbero costretti a correre ai

ripari in una rapida marcia indietro.

Sarebbe altrettanto forzato

identificare – nella genesi dello

squilibrio nei rapporti di forza – i governi (occidentali) con gli

interessi dello strato privilegiato della popolazione o dal potere

economico, né è immancabilmente vero che la loro azione sia stata

I governi che provassero a

prendere decisioni contrarie

al consensus le vedrebbero

poi neutralizzate da reazioni

avverse nel mercato

sempre allineata ai canoni del consensus. I governi rispondono a

un elettorato variegato, sono frutto di coalizioni composite e non

sono mai tutt’uno con la borghesia più abbiente, il grande capitale

e le élite professionali, né necessariamente sono i loro fiduciari.

L’allineamento può non essere completo, né l’operare del mercato

essere necessariamente senza regole, né la forza della costrizione

competitiva essere assoluta. Eppure, la pressione esercitata da un

processo che spinge a uniformare la società ai dettati del mercato e

della competizione globale crea una pratica nella conduzione degli

affari che non si discosta se non per varianti modeste da un canone

standard, perché il comportamento dei governi è divenuto impotente

di fronte al succedersi degli eventi, perché ha internalizzato quei

canoni come via di uscita da qualsiasi difficoltà e perché lo stesso

comportamento è tenuto dentro binari stretti da logiche ‘coercitive

esterne’, che possono essere rotte solo con una forza politica

straordinaria, mentre questa si arrende progressivamente ai vincoli

che trova. In nome di quei vincoli le correnti politiche e di opinione

(o gli interessi) che producono quel consenso possono mantenere

la pressione sulle decisioni e chiedere con fermezza ai governi di

render conto di condotte che non rispettino gli indirizzi codificati

(consistano essi nella mancata apertura di servizi pubblici al capitale

privato, nella conservazione di qualche regola di salvaguardia

nel mercato del lavoro, nel mantenimento di imprese produttive

o cespiti patrimoniali nella sfera statale, nell’insufficienza – per

definizione tale – della riduzione delle tasse e della spesa pubblica,

e così via).

Da ultimo, anche per ciò che riguarda lo Stato proattivo

non si può dire che abbia operato un completo ritiro. In quegli

ambiti di azione che non sono stati travolti dalla pressione alla

deregolamentazione, dalla forza finanziaria della globalizzazione

e dalla sfida della competitività che lo ha investito, lo Stato ha

ricavato un’area di attività regolatoria e di indirizzo, verso cui

ha riorientato la sua forza. Tende, cioè, a organizzare il mercato

e fissarne la logica in norme giuridiche e comportamentali e in

organizzazione burocratica e tecnocratica, che nel loro insieme

estendono la competizione come principio oltre le frontiere

tradizionali. Esce da alcune funzioni e ne sviluppa altre. Rinuncia

a una presenza più estesa e all’intervento discrezionale, e lascia al

comportamento degli agenti nel mercato il compito di condurre alle

ragioni dei rapporti di forza tra potere politico e potere economico

finalità desiderate, con l’idea che l’ambito che gli appartiene sia in

primis quello di determinare attivamente le condizioni di successo

per l’azione privata (imponendo la concorrenza a tutti i livelli). Lo

Stato nazionale non scompare, specie dalla vita microeconomica e

microsociale, in un certo senso diventa più pesante e burocratizzato

in questa sua missione di agente della competizione, ma certo

rinuncia a esercitare una sua volontà di controllo sulle risorse e sulla

loro distribuzione, o a condizionare i comportamenti delle imprese

per raggiungere fini comuni, e si riserva – in sintonia con élite

dominanti non più disposte a mettere in opera programmi estesi di

funzioni collettive – un compito sussidiario e complementare alla

nuova logica. Esce sostanzialmente dalle grandi decisioni. Ogni

fantasia o immaginazione sociale è bandita. Le regole vengono

adattate o lasciate alla contrattazione tra parti. Le politiche dei redditi

non sono più l’aspetto dominante della conduzione economica, ma

cedono al mercato e alla concorrenza gran parte del loro ruolo di

disciplinamento delle spinte centrifughe della società.

Eppure sarebbe sbagliato dire che lo Stato nazionale ‘è morto’

e non potrebbe avere altre funzioni. Le prerogative che conserva non

sono poche o insignificanti pur con le limitazioni del suo agire in

un ambito globalizzato e (per i paesi europei) di unione economica

e monetaria. E sono prerogative che spaziano dalle funzioni

amministrative, al modo di concepire la rappresentanza, ai criteri

di tassazione, alla regolazione dei beni pubblici, all’allocazione

della spesa, al tipo di compromesso sociale, oltre che ai temi della

sicurezza, dell’immigrazione, e delle micro-costruzioni sociali ecc.

Perché le leve disponibili sono state così poco azionate in direzione

di un riequilibrio dei poteri e di interazione con logiche diverse?

5. La scomparsa del conflitto

È qui che interviene l’indebolimento del conflitto sociale. Per

lo meno questa è una ragione che troviamo guardando il quadro

interno ai singoli paesi occidentali. Ma poi va dato peso anche alle

ragioni per cui non siano state ricreate istituzioni capaci di esercitare

un contrappeso sul piano sovranazionale.

Nell’epoca del ‘compromesso socialdemocratico’ il conflitto

principale si era svolto attorno alla forza e al potere di coalizione

del proletariato industriale organizzato e al partito politico che lo

rappresentava (ma che aveva anche assicurato che attorno a quel

nucleo sociale si formassero le necessarie coalizioni). Quel tipo di

partito aveva costituito, col suo peso nella società e sullo Stato,

l’antidoto a che il mercato (e le classi che esso beneficia e a cui dà forza)

potessero stabilire un ordine unilaterale. Era conseguentemente

stato un nucleo di resistenza e di riequilibrio rispetto agli esiti dei

processi spontanei.

Come è ben noto, in virtù dei mutamenti tecnologici, della

crescente frammentazione e articolazione sociale che quei mutamenti

provocano, della scala mondiale dei processi di produzione, della

competizione con i salari ‘cinesi’ e della incapacità di reazione che

gli sviluppi indesiderati hanno trovato nelle politiche pubbliche

– il lavoro è diventato nel capitalismo che si afferma in questa

parte del mondo sempre più marginale e disomogeneo nella

produzione e nello scambio. Nuovi spazi di sostituzione e pressione

competitiva sulla forza lavoro si aprono alle imprese (con lavoro

irregolare, temporaneo, non sindacalizzato e sindacalizzabile, con

la minaccia di trasferimento all’estero, con le esternalizzazioni,

in primo luogo dei servizi). Sono sviluppi che si verificano in

assenza di una regolazione politica dei processi e dove le istituzioni

preposte tendono ad accettare o subire la sfida/imperativo della

globalizzazione. Nell’insicurezza, parcellizzazione, ricatto, perdita

di rappresentanza gli stati subalterni perdono identità.

Eppure, dissolto

(politicamente e numericamente)

il nucleo centrale delle coalizioni

che aveva sostenuto i diritti di

cittadinanza ed esercitato una

capacità di resistenza, la società

occidentale ha moltiplicato le figure

le cui condizioni relative e il cui

orizzonte psicologico sono peggiorati

con la globalizzazione, sebbene ciò sia avvenuto con caratteri di

difficile raccordo tra situazioni diverse. Spaccata socialmente in

due, la piramide sociale non si è spaccata altrettanto politicamente

generando un motore di domande collettive. È divenuta difficile

una identificazione tra loro delle varie figure che la compongono;

identificazione, che è sempre una costruzione culturale e politica,

Ne l l ’ i n s i c u r e z z a ,

p a r c e l l i z z a z i o n e ,

r i c a t t o , p e r d i t a d i

rappresentanza gli stati

subalterni perdono identità

Le ragioni dei rapporti di forza tra potere politico e potere economico

non una confluenza spontanea. Se la voglia di riscatto collettivo,

vale a dire quel riscatto demandato alle conquiste nel processo

istituzionale e legislativo da ottenere dentro un comune progetto

politico, si attenua nella società, in circolo vizioso, il portatore

potenziale di quel progetto politico (il partito e sindacato) si svuota

di alimento e vede degradare la sua offerta politica e la sua forza.

Viene progressivamente meno la sua funzione di rappresentanza e

di mediazione verso le istituzioni pubbliche di pezzi della società,

in virtù della quale larghi strati della popolazione avevano potuto

agire nella sfera politica e trovare in essa elementi di integrazione

e di soddisfazione delle proprie istanze. Vengono meno coalizioni

capaci di sollecitare gli strumenti della politica per costringerla ad

attivarsi.

6. L’Europa per la sua parte

Alla domanda del perché gli strumenti della politica siano

rimasti inerti e perdenti c’è anche una risposta che guarda fuori

dallo Stato nazionale e, in Europa, alla costruzione europea. Non

si tratta solo dell’azione specifica della istituzione sovranazionale

cui si è ceduta sovranità, perché le stesse prerogative che ancora

attengono allo Stato nazionale acquistano forza e incidenza nel

loro esercizio politico se lo Stato nazionale si muove nel solco di

Stato sovranazionale che crei un contesto favorevole all’esercizio

politico delle leve che ancora rimangono nella sua responsabilità.

Ma questo contesto non vi è stato e l’Unione Europea non è stata

in grado di riequilibrare le leve dei poteri e regolare in tal senso il

processo politico e sociale. Tanto meno, capace di imporre passi in

questa direzione a livello mondiale.

Eppure, è su scala europea che i paesi continentali

avrebbero potuto riappropriarsi effettivamente della forza dello

Stato: uno Stato capace di ritrovare le prerogative che ha avuto nel

dopoguerra, che oggi, per non dissolversi nella globalizzazione, ha

bisogno di un livello sovranazionale di poteri pubblici per garantire

l’efficacia di una politica sociale e di un intervento discrezionale

nella sfera produttiva e industriale; per il mantenimento di una

spinta della domanda che possa riavvicinare il traguardo della

piena occupazione; per stabilire regole di condotta del capitalismo

e disciplinarlo verso una responsabilità fatta di diritti di terzi e forza

sociale di questi ultimi. Solo grandi stati possono tenere leve di

scelte discrezionali (relativamente) libere e affrontare con possibilità

di successo problemi e attori che spesso sono globali.

Tutto questo non è avvenuto (o avvenuto in modo molto

parziale e insufficiente) e sia la costruzione istituzionale e sia le

scelte politiche dell’Unione Europea, figlie del pensiero economico

dominante, hanno puntato tutte le carte in modo ossessivo su

concorrenza, flessibilità e imbrigliamento della presenza pubblica

nell’economia, con esiti che non possono che essere definiti

palesemente deludenti, e che ciononostante non hanno portato a

una seria revisione dei criteri, né impedito che le stesse politiche

venissero reiterate acriticamente. Così l’assetto opprimente e

costrittivo del capitalismo contemporaneo ha potuto formarsi

indisturbato e rafforzarsi su sé stesso nel cono di una visione

che riteneva, per definizione, la crescita un puro derivato della

competizione produttiva (anche tra sistemi) e della flessibilità dei

mercati e era convinta che la stessa crescita si sarebbe sostenuta da

sola attraverso politiche che spianassero la strada al capitale privato.

L’Unione ha dettato le regole per l’apertura dei singoli mercati,

ma lasciato senza regole comuni (e quindi campo di anarchia e

concorrenza al ribasso) gli ordinamenti dei paesi membri in materia

di fisco e finanza: i gangli più sensibili, cioè, in cui la competizione

non poteva che essere al ribasso.

7. Una reazione sacrosanta, ma distorta

Se questo è il quadro di oltre un trentennio che segue la svolta

degli anni ‘80, va anche detto che la storia si vendica e sia il conflitto

sia la forza dello Stato si riaffacciano. Lo fanno in una forma nuova,

distorta dal ‘punto di partenza’, vale a dire, dalle trasformazioni su

cui si innestano, avvenute negli assetti di potere, nei cambiamenti

antropologici e culturali, nel tipo di regolazione sociale che si è

affermato, nel modo di strutturarsi della produzione e della finanza

mondiali. L’emarginazione di larghi strati della popolazione, la

privazione di rappresentanza sociale, l’insicurezza sul futuro, oltre

che l’estensione delle diseguaglianze e i problemi occupazionali

hanno finito per generare una rivolta che si esprime direttamente,

Le ragioni dei rapporti di forza tra potere politico e potere economico

ma anche si appella a un potere politico e invoca il ritorno dello

Stato come protagonista della vita collettiva e del riequilibrio dei

poteri e delle logiche. Nel contesto che si è generato hanno fatto

breccia, come è noto, quei movimenti che hanno assunto connotati

anti-establisment. Ma il processo è in evoluzione e può assumere

varie direzioni da cui dipenderanno le direzioni della storia.

Il ritorno dello Stato è nel senso di un recupero di

discrezionalità politica ma non necessariamente di capacità di

riequilibrare i poteri all’interno delle singole società occidentali. Ci

sono profili consolidati del capitalismo contemporaneo finanziario

e produttivo (globalizzato) che hanno una forte solidificazione,

consistano essi nella strutturazione della produzione globale per

agglomerati planetari e catene del valore oppure nel presidio che

una finanza sempre più estesa e pervasiva riesce ad esercitare su

‘deviazioni’ delle politiche economiche. Finché il quadro non è

scalfito, è difficile che cambi anche il tipo di regolazione sociale

che vede i lavoratori nettamente indeboliti e divisi rispetto ai

processi di mercato e a un progresso tecnologico che ne frantuma la

composizione, oltre a dividerli in vincitori e perdenti. Eppure, non

bastano gli elementi di resilienza a dare un quadro di continuità

(ho trattato il tema nel saggio Il futuro del neo-liberismo tra resilienza e

trasformazione, «ItalianiEuropei», n. 2, 2019).

Ciò che non lo rende più identico è il fortissimo indebolimento

della legittimazione del sistema seguito a politiche incapaci di

affrontarne le conseguenze sociali generate dalla crisi del 2007.

È vero che la regolazione sociale non sta cambiando (soggetta a

condizioni che la costringono e alla permanenza di un panorama

di produzione e finanza essenzialmente integro), ma il quadro

soggettivo cambia e pone in seria discussione la legittimazione di

questo tipo di società capitalistica. La frattura sociale appare oggi

meno uno stato di natura e più un risultato del processo produttivo

guidato dal predominio del mercato.

Su cosa fondasse la legittimazione della società prodotta dal

neo-liberalismo è un mistero, mentre è chiaro dove essa trovasse

fondamento nell’era socialdemocratica. Vi era allora la capacità

di larghe masse di incidere sui meccanismi produttivi e sociali di

quel regime attraverso l’azione collettiva e la rappresentanza; le

istituzioni erano permeabili alle istanze provenienti dal basso e vi

era la convinzione che lo Stato avrebbe corretto l’agire del mercato

nell’interesse della collettività. Quella di cui ha goduto l’era

neoliberale non è spiegabile senza ricorrere a elementi culturali

che avevano diffuso il convincimento dell’assenza di alternative,

di un modo di governarlo appartenente all’ordine naturale delle

cose, della oggettività delle caratteristiche salienti del sistema

produttivo e sociale e della sua strutturazione nell’allocazione di

potere in una élite economica, nonché della responsabilità personale

nell’insuccesso personale. Oggi il capitalismo globalizzato non

appare più in Occidente una forza dinamica tale da sostenerne i

suoi miti mentre maturano orientamenti di vero e proprio rigetto

dei suoi esiti.

Su quest’onda rinasce un’idea di uno Stato meno costretto

nella sua azione e più attivo e più legittimato a usare la sua

forza politica. Questo, seppure non coincida oggi con un vero

ribaltamento dei rapporti di forza nella società, apre una dinamica

importante. In parte sono le stesse forze liberaldemocratiche (che

ne avevano avallato il ritiro) a essere indotte a riesumare i poteri

pubblici in virtù della spinta delle cose, ma, in realtà, chi si è

impossessato della prospettiva sono le forze sovraniste, ostili alla

globalizzazione e propense a portare nella ribalta politica un non

meglio identificato ‘popolo’. Sappiamo bene che la forza dello Stato,

da queste rivendicata, non è diretta a sfidare la logica di potere

sottostante, o scontrarsi con la popolazione più abbiente, a garantire

i diritti sociali compressi dal regime neoliberale, a vincolare la

libertà economica e di mercato a fini collettivi o a operare una seria

redistribuzione della ricchezza. È intesa piuttosto come difesa dai

migranti, come svincolo da regole comuni, come attiva contestazione

ai valori dell’occidente giudicati decadenti e lassisti, come messa in

discussione dello stato di diritto e dei diritti delle minoranze, oltre

che orientata a indirizzi di detassazione e ostile ai sindacati. Tuttavia,

le stesse forze che oggi raccolgono la protesta non possono risentire

di una crisi di legittimità che tocca anche le politiche tradizionali

per cui è improbabile che esse possano confermare com’è un

assetto neoliberista di fronte a un pubblico ostile agli effetti che

produce. Questo fa pensare che la pressione popolare e domanda di

protezione, da un lato, e le esigenze di mantenimento del consenso,

dall’altro, portino a modificare significativamente il quadro delle

politiche, in un contesto che non potrà essere un ritorno all’indietro.

E fa pensare che questo diventi anche il terreno su cui si sposta la

Le ragioni dei rapporti di forza tra potere politico e potere economico

competizione politica. Abbiano o no i movimenti di protesta la

forza politica di far allontanare dal regime neo-liberale (una grande

interrogativo per il futuro), dovrà comunque essere garantita una

qualche redistribuzione, anche preventiva, e dovrà la forza dello

Stato essere indirizzata anche a stabilire una statualità contro i

poteri che agiscono nella sfera economica, oltre che a moderare e

contenere gli effetti delle politiche neo-liberiste con pratiche che se

ne discostano e con una difesa dello stato sociale. E questo diventerà

necessariamente direttrice di tutte le forze politiche.

8. La prospettiva del conflitto

Nella stessa forma distorta in cui ritorna lo Stato, riappare il

conflitto. Quanto meno si apre una dinamica importante anche su

questo piano. Se è vero che una certa affermazione del populismo

è avvenuta attraverso il consenso elettorale, è pure vero che anche

il voto può essere espressione di una rivolta, la quale riapre una

dialettica sociale e impone un’agenda.

Chi vorrà interpretarla dovrà porsi anche sul piano della

creazione di una identità collettiva e del rinnovamento della

politica. Finora i populisti hanno dato su entrambi i piani una loro

risposta, per quanto distorta, riempiendo, tuttavia, dei buchi reali.

Hanno ricreato l’identità in una identificazione col leader in una

forma di delega e rappresentanza, e, ancora nella contrapposizione

all’establishment. E dall’altra parte, hanno contribuito

all’allargamento della partecipazione politica e nel costringere il

sistema politico ad adattarsi al cambio sociale. Chi vorrà competere

dovrà offrire a sua volta una identità

di altro tipo, connotata socialmente,

dovrà offrire una rappresentanza e

contribuire al rinnovamento della

politica. Questo stimolo che il

sovranismo porta, interpretando un

sentimento politico, verso il ritorno in campo della politica e del

conflitto non sottovaluta che si manifesti in quei movimenti integrato

costituzionalmente con il rifiuto del diverso (spesso il razzismo), col

fastidio della magistratura, con autoritarismo e principi illiberali.

La storia presenterà delle svolte. Quel sistema scaturito dalle

Nella stessa forma distorta

in cui ritorna lo Stato,

riappare il conflitto

dinamiche degli ultimi quarant’anni, così sbilanciato nei rapporti

di forza e difeso nelle sue logiche e nei suoi esiti, non si tiene più

nella sua totalità e nelle sue contraddizioni e non potrà mantenere

a lungo la coesistenza tra le parti resilienti e le parti che tendono

disordinatamente a modificarlo (vedi il saggio sopra citato). Nella

dinamica che ne segue si determinano movimenti della storia, il cui

corso dipende da che tipo di crisi ne potrà sorgere e da chi sarà in

grado di catturare e dare una prospettiva a questa frattura culturale,

che è il motore delle cose in questa fase e difficilmente recederà.

Dipenderà, in altre parole, da chi sarà capace di costruire una

prospettiva politica volta a portare masse di persone che vivono in

modo differente il disagio di questa società a essere forza di governo,

a riconoscersi reciprocamente, far pesare assieme la propria

presenza, cultura e identità nel tessuto istituzionale, elevandosi a

protagoniste consapevoli del proprio riscatto.