Fonte: minimaetmoralia.it

Url fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/quello-accade-ai-nostri-corpi-ipotesi-sconfitta-giorgio-falco/

IPOTESI DI UNA SCONFITTA – di GIORGIO FALCO – ed. EINAUDI

recensione di Giorgio Vasta

I corpi, la luce, le voci. A partire da Pausa caffè, il suo esordio del 2004 – dove raccontava il deflagrare del lavoro a cavallo tra il ventesimo secolo e il principio del nuovo millennio –, l’ossessione letteraria di Giorgio Falco continua a essere, coerente e inesorabile, l’avventura della materia umana alle prese con le metamorfosi della Storia.

Capace come pochi di concentrarsi sui fenomeni più minuti e di trasformarli in linguaggio, per Falco narrare è descrivere che cosa accade ai nostri organismi esposti ai paradossi e alle deformazioni del tempo, che cosa accade alla nostra pelle, agli occhi, alle bocche, agli arti, ai muscoli ai tessuti; che cosa accade allo spazio fisico in relazione alle merci e al denaro, che cosa accade al lavoro, osservato – attraverso una specie di incanto analitico – nei suoi più infinitesimali meccanismi.

In Ipotesi di una sconfitta (Einaudi Stile Libero), Falco parte dalla sua stessa storia – un lungo oscillante apprendistato che non prevede nessuna evoluzione («Vivevo l’apprendistato per diventare qualcosa di ignoto») – e fa cominciare la narrazione da suo padre, che nel 1956, ventenne, sbrinato il parabrezza sfregando una cipolla sul vetro, guida all’alba un pullman Atm lungo il Naviglio Grande, il bitume nuovissimo a ricoprire la strada, alle sue spalle le conversazioni sulla saldatura, sulle presse, sulle scocche, sulle macchine da scrivere, sull’import-export, su dizionari e pagelle: il coro dei lavoratori e degli studenti diretti a Milano, dove «si produceva la civiltà del Nord, l’umano consumabile».

Il padre raccontato da Falco è unico e individuato, ed è la figura tramite cui è possibile descrivere un’origine comune, la piccola borghesia come patria diffusa degli italiani. E dunque c’è il suo ufficetto al deposito dei pullman, «la scrivania di compensato, la sedia verde in laminato plastico e le gambe di ferro», sei caffè e trenta sigarette al giorno prima di chiudere definitivamente col tabagismo, la vecchia Fiat 131, «il decoro come fondamento dell’esistenza», la festa per la pensione ripresa con una videocamera di fine anni Ottanta, la malattia che rende palese una vulnerabilità costitutiva. Eliminata l’idea di poter essere, rispetto all’epoca vissuta, «complice e artefice», costretto a confrontarsi con un’inadeguatezza ereditata per via patrilineare, Giorgio Falco scorre attraverso l’adolescenza, la giovinezza e una simulazione di età adulta, senza poter mai venire fuori dalla trappola dei lavoretti.

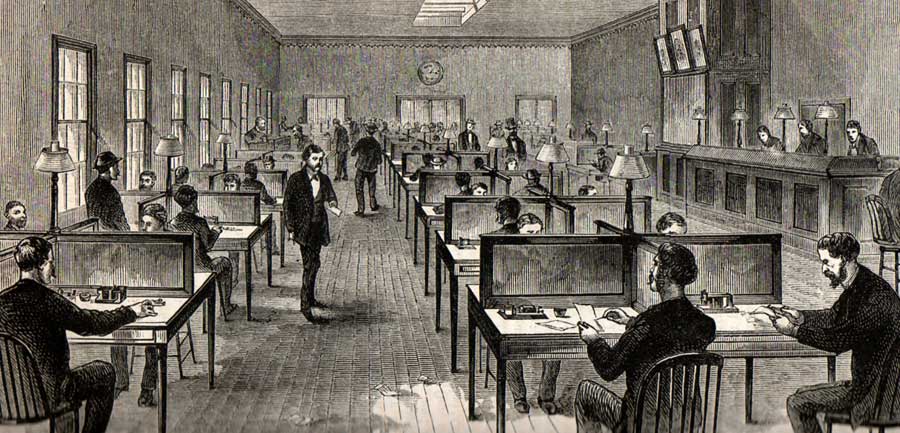

Perché se a diciassette anni può avere ancora un senso assemblare spillette dei Duran Duran, di Che Guevara e di Wojtyla (rischiando di tranciarsi le dita sui volti di Simon Le Bon e del Papa), ritrovarsi a ventidue anni impegnato nel door to door, a cercare di piazzare carta igienica purissima e scope di saggina nera jugoslave,o ad allenare i ragazzini di una squadra di basket, va invece considerato come una semplice variazione sul tema inesauribile del lavoro occasionale. Passano gli anni, arriva l’esplosione delle aziende telefoniche e Giorgio Falco diventa GFALCO: un login, una username, una password. Un impegno, il call center, ancora una volta inchiodato alla transitorietà, ma allo stesso tempo un osservatorio su ciò che in quegli anni accade al Paese intero: «Raccoglievo la rabbia, collezionavo la miseria degli italiani impoveriti come me, ascoltavo tutte quelle voci, nomi e cognomi che chiedevano dilazioni, piani di rientro, cambiali per pagare le bollette».

Trascorsi circa tre decenni, ogni tentativo di dare forma a un progetto si rivela tragicomico, qualcosa tra le peripezie slapstick di Buster Keaton e un naufragio, un dramma farsesco all’origine del quale c’è sì il proprio essere fisiologicamente avulso ma anche l’aver vissuto immerso in un tempo morto, un garbage time, che non lascia scampo: «Ecco il motivo per cui ripetevamo e ripetiamo mondo del lavoro, diamo per scontato che sia un mondo a parte, dove ogni crudeltà è possibile proprio perché è lavoro e non ciò che prende gran parte della vita, tanto da ridursi a essere la vita». Ciò verso cui tutto confluisce non può essere altro, allora, che una specie di perfetta regressione.

Esiliato in un ufficio microscopico, «in pratica uno sgabuzzino» (proiezione e contrappasso dell’ufficetto paterno), Falco si contrae, si sottrae, preferisce di no: si trasforma nel Bartleby di Melville. In silenzio, trincerato nel suo guscetto di noce, lo scrivano-scrittore comincia a raccontare la sua storia.

Compenetrando lucidità e mania, Falco scrive un libro che – con Works di Vitaliano Trevisan, edito un anno fa sempre da Stile Libero – non vale solo come un’esemplare lettera di dimissioni da un mondo che, a forza di venire esaminato, risulta incomprensibile, ma anche come uno studio di che cosa vuol dire scomparire da quello che in teoria doveva essere il proprio tempo (in questo romanzo spariscono i nomi, sparisce il corpo; di ciò che si è stati o si è immaginato di essere resta solo un mucchietto di vestiti abbandonati sul pavimento).

Ciò che Ipotesi di una sconfitta rende soprattutto chiaro è che l’esperienza nodale di questo presente, qualcosa di così costante e intollerabile da indurci a rarefarne la percezione e a procrastinarne la comprensione, l’esperienza che descrive il modo in cui l’epoca si è conficcata nei nostri corpi e nelle nostre biografie, l’esperienza che ci sfida a nominarla – e che Giorgio Falco è tra i pochi in grado di nominare – si chiama umiliazione.