di Fabio Belli – 29 marzo 2018

Il risultato delle elezioni politiche del 4 marzo ha prodotto una prevedibile frammentazione tripolare della rappresentanza. La nuova legge elettorale, incentivando l’aggregazione dei partiti in coalizioni, ha ulteriormente distorto ed equivocato l’interpretazione della volontà popolare.

Come già sperimentato per l’elezione dei presidenti di Camera e Senato, per raggiungere una maggioranza si dovrà ricorrere ad accordi fra schieramenti rivali, con il rischio di innescare un dibattito sobillatore finalizzato a stigmatizzare come inciucio ogni tentativo di dialogo per la soluzione di qualsiasi compromesso.

Per evitare un utilizzo strumentale delle parole è opportuno discernere i vocaboli inciucio e compromesso, focalizzando sulla loro rispettiva definizione e analizzando il più possibile la loro applicazione nei trascorsi storico politici.

Il termine inciucio deriva dall’espressione napoletana “nciucio” che significa “pettegolezzo”; l’aspetto onomatopeico evoca il chiacchiericcio di nascosto (“ciu-ciu”). Il vocabolo è entrato a far parte del gergo politico-giornalistico dopo la trascrizione di un’intervista del 28 ottobre 1995 a Massimo D’Alema. L’intento era quello di indicare un accordo sottobanco riservato tra fazioni formalmente avversarie che attuano, anche con fini e mezzi poco leciti, una logica di spartizione del potere (1).

Il termine compromesso è una consonanza fondata su concessioni reciproche dove ciascuna parte ottiene e allo stesso tempo rinuncia a qualcosa. L’utilizzo di tale parola ha un valore senza dubbio positivo ed ha come risultato quello di encomiare le parti in causa. Nella storia della politica italiana si ricorda il “compromesso storico” risalente alla metà degli anni settanta, un progetto di collaborazione tra forze cattoliche e comuniste italiane.

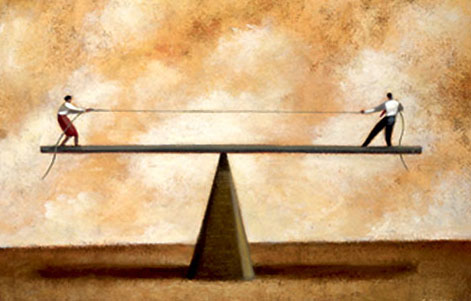

Quindi, per definizione, tutti gli inciuci sono compromessi, ma non tutti i compromessi sono inciuci. La differenza sostanziale tra i due vocaboli sta nel metodo dell’accordo: il primo caso è una trattativa che non viene effettuata alla luce del sole, dove gli eletti realizzano una spartizione del potere e un perseguimento dei propri interessi a scapito del benessere e della volontà degli elettori; il secondo caso è un accordo strategico e trasparente in cui l’attuazione di ogni proposta è, nel rispetto totale o parziale dei programmi elettorali, bilanciata proporzionalmente al consenso ottenuto.

L’inciucio non appartiene ad una buona politica, il compromesso ne è parte sostanziale, l’importante è non equivocare l’utilizzo dei due termini per fini propagandistici, ma saper discernere caso per caso. Tuttavia non è sempre facile distinguere i due tipi di accordi per l’impossibilità di conoscere eventuali intese stipulate “dietro le quinte”.

Lungi dal voler fare propaganda, è opportuno citare due esempi piuttosto rappresentativi.

Nel primo ricorderemo quanto avvenne alla vigilia di Natale 2014, quando il Governo Renzi, a margine di un decreto, inserì provvisoriamente una norma che prevedeva la depenalizzazione di reati tributari sotto una certa soglia. L’approvazione integrale del decreto avrebbe potuto annullare la condanna in via definitiva per frode fiscale a Silvio Berlusconi, invalidandone l’interdizione dai pubblici uffici (legge Severino) e rendendolo così candidabile alle successive elezioni politiche. Sebbene gli esponenti del Governo dichiararono di non aver previsto il beneficio ad personam, furono costretti a riscrivere la norma per evitare il proliferare della parola “inciucio” negli editoriali degli organi di stampa (2).

Per il secondo esempio ci trasferiamo in Germania, dove Angela Merkel alla guida del CDU, pur non avendo mai raggiunto il 50% dei consensi nelle ultime 4 elezioni politiche, ha potuto presiedere un governo avvalendosi dell’appoggio di altri partiti (3). Questo accordo, a prescindere dai provvedimenti attuati dagli esecutivi tedeschi, può definirsi uno degli esempi più lampanti e concreti di compromesso e magari potrebbe essere un modello da adottare anche in Italia visto che dal 4 marzo si continua a ripetere il mantra del rinnovamento e della cosiddetta Terza Repubblica. Purtroppo siamo poco abituati ad un modus operandi così trasparente privo di settarismi e tifo da stadio.

La preponderanza di inciuci nella storia istituzionale del nostro paese è un fenomoeno di natura sistemica dovuto in parte ad una sudditanza culturale, politica, militare ed economica che dura da oltre 70 anni, dove la presenza di un potere occulto ha costantemente limitato la nostra sovranità nazionale ostacolando l’emergere di una classe dirigente di alto spessore in grado di esprimere una leadership forte, libera ed autonoma.

(1) https://it.wikipedia.org/wiki/Inciucio

(2) https://www.huffingtonpost.it/2015/01/04/renzi-berlusconi-inciucio_n_6412840.html

(3) http://www.treccani.it/enciclopedia/angela-merkel