Fonte: Minima cardiniana

di Franco Cardini – 7 maggio 2018

Pare impossibile che se ne sia andato: e poi così, il 1° maggio scorso, alla vigilia dei suoi novant’anni. E’ vero, nonostante l’allungamento della vita, i Novanta sono ancora una bella età. Ma Vittorio Strada era uno della razza dei Montanelli, degli Eco, degli Ingrao: eravamo talmente abituati a lui che lo credevamo immortale. Certo, ci restano le sue cose: gli elzeviri, sempre così lucidi e puntuali; quell’Introduzione al Che fare? di Lenin, del 1971, così piena d’un disincanto che si sforza di essere obiettiva, quasi asettica, e ch’è invece così amara, così piena d’una rabbia razionale e controllata. Quasi la lettera di un amante tradito scritta dal miglior allievo di Cartesio. Oppure la bella Storia della letteratura russa pubblicata in tre volumi da Einaudi, mentre l’edizione Fayard ne conta sei.

Era milanese, Vittorio Strada; era nato il 13 maggio del 1929 l’anno della Conciliazione e della Grande Crisi. Durante la guerra si era buscato la tisi, ma ci aveva levato le gambe. Sembrava destinato a candidarsi, molto giovane, alla nomenklatura del PCI ancora convalescente dopo il lungo inverno stalinista. Alla Statale di Milano aveva discusso con Antonio Banfi, “intellettuale organico” del Partito, una tesi ch’era almeno per l’argomento un modello di ortodossia sovietica: suo argomento era difatti il materialismo dialettico.

Strada ci ha dato belle, numerose prove del suo grande amore intellettuale: La Russia. Ma, al suo nascere, si trattava piuttosto di ferma convinzione a favore della filosofia marxiana e del Partito Comunista: quindi dell’Unione Sovietica. Certo, per arrivare sul serio a comprenderla e a combattere la sua medesima battaglia civile, tramite necessario e obbligatorio era impadronirsi dell’idioma russo.

Aveva ventott’anni quando partì per l’Unione Sovietica. Erano gli anni di Krushev e del disgelo, ma anche i postumi di quella rivolta ungherese che aveva sconvolto le coscienze e messe in crisi le convinzioni di tanti militanti occidentali.

Cominciò così la sua lunga marcia sulla via dello studio storico-filologico e delle questioni morali. Gli fu vicina in entrambe le cose Clara Janovich, una russo-siberiana conosciuta a Mosca che lo aiutò a capire e a voltar pagina. Ma la loro relazione, con il risvolto della loro “complicità intellettuale”, fu per entrambi fonte di guai: ci volle addirittura un fermo e autorevole intervento diretto di Palmiro Togliatti per sbrogliare la situazione.

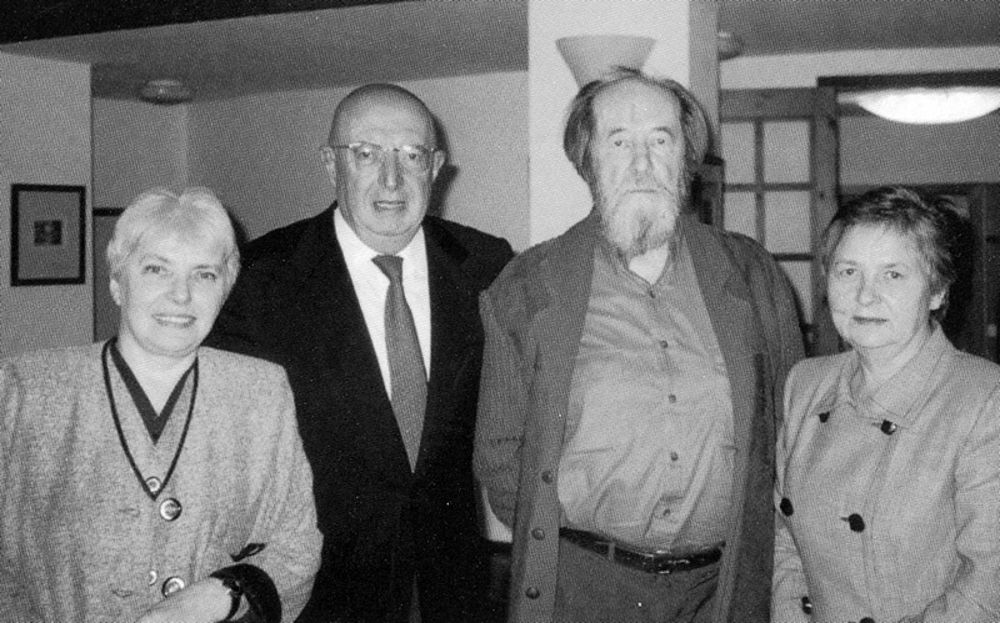

Intanto si affermava come intellettuale e come studioso. Conobbe Boris Pasternak, che lo aveva notato per aver letto un suo saggio sulla rivista “Il Contemporaneo”, e che gli confidò quel che allora poteva sembrare soltanto un sogno, veder tradotto in qualche lingua occidentale il suo Dottor Zivago. Più tardi, avrebbe fornito un contributo determinante alla conoscenza e alla fortuna di Soljenitzin in Italia e in Occidente.

Dal 1970 al 2003 Vittorio Strada tenne continuativamente, salvo episodiche interruzioni, la cattedra di lingua e letteratura russa all’Università Ca’ Foscari di Venezia. Tra gli Anni Settanta e gli Anni Ottanta le sue divergenze con la linea politica ufficiale moscovita e il suo interesse per i fermenti che si stavano agitando nell’Unione Sovietica erano andati crescendo sino a far di lui una delle voci critiche più severe e intransigenti nei confronti di un sistema che gli appariva ormai logoro e senescente: la sua Introduzione al Che fare? di Lenin fu, in questo senso, una cartina di tornasole d’irreversibile rilevanza. Che fosse arrivato sul serio ai ferri corti con Mosca apparve con chiarezza nel 1977, quando all’ormai quasi cinquantenne e affermato studioso venne negato il visto d’ingresso nell’URSS. La sua risposta non si fece attendere, con un pamphlet ch’è al tempo stesso saggio rigoroso, URSS-Russia (Rizzoli 1985), e con un libro di autentico ampio respiro, Le veglie della ragione: miti e figure della letteratura russa da Dostoevskij a Pasternak (Einaudi 1986).

Si parlò molto della sua progressiva “svolta a destra”. In realtà, era rimasto un uomo libero e coerente: era un deluso, uno che forse aveva modificato qualche opinione ma non aveva mai cambiato idea. Comunque, il suo amore per la Russia, reso doloroso per gli effetti di quel divieto, non venne mai meno: e fu premiato nel 1992 quand’egli fu chiamato per un quadriennio alla direzione del prestigioso Istituto Italiano di Cultura di Mosca.

Uscito nel ’96 da quell’esperienza, era ormai quasi settantenne e sapeva di aver ancora tanto da dire, da studiare, da scrivere. Seppe mettere ben a frutto gli oltre vent’anni che gli erano ancora destinati in sorte. In quel periodo uscirono alcuni dei suoi libri più belli: EuroRussia: letteratura e cultura da Pietro il Grande alla Rivoluzione (Lateraza 2005), e nello stesso anno l’impietoso Autoritratto autocritico: Archeologia della Rivoluzione d’Ottobre (Liberal Edizioni 2005); quindi Lenin, Stalin, Putin: studi sul comunismo e il postcomunismo (Rubbettino 2011), e il penetrante Europe: la Russia come frontiera (Marsilio 2014), prezioso contributo all’impossibilità di definire l’identità europea. Come i lettori sanno, ho molto amato la sua ultima fatica, Impero e rivoluzione (Marsilio 2017). Non avrei mai potuto immaginare che fosse il “canto del cigno” di un indimenticabile Maestro. Fu lui, molti anni fa, a ordinarmi perentoriamente di leggere Il Maestro e Margherita di Mikhail Bulgakov, il più grande romanzo che sia mai stato scritto al mondo. Non foss’altro per questo, non cesserò mai di essergli grato.