di Alfredo Morganti – 23 novembre 2018

C’è una parte della sinistra italiana che si è intestardita sulla questione del popolo, della nazione, della sovranità, della Patria. Libera di farlo. Legittimo farlo. I concetti però vanno maneggiati con cura. Prendiamo la nozione di ‘popolo’: nozione vaga, generica, persino totalitaria se assunta come categoria che spazza via ogni altra cosa. ‘Il popolo è nazione’, è detto con insistenza. ‘E non si danno popoli extranazionali, sovranazionali, internazionali, tanto meno europei!’. Verrebbe da ribattere che il vecchio e caro proletariato era internazionalista per auspicio generale, per programma, per spinta politica. Ma non ne varrebbe davvero la pena. Prendiamo, allora, proprio il caso del ‘popolo-nazione’, del popolo circoscritto geopoliticamente all’interno di un suolo, abbarbicato alla sua schiatta. Anche Rampini una volta, a proposito del welfare, insistette sulla necessità che quest’ultimo, per funzionare, si applicasse a una situazione ‘omogenea’ (ha detto proprio così, ‘omogenea’, lui che è un italiano trapiantato negli USA e che ce l’ha fatta a emigrare a differenza di tanti latinos). Ma l’Italia è un Paese omogeneo? Le nazioni sono entità omogenee? Le differenze vanno ignorate, cancellate, oppure di differenze si ciba la politica emancipativa, che coglie le diseguaglianze prima ancora di accecarsi dinanzi alle patine che uniscono ideologicamente?

Per dire, la Lega Nord vive di omogeneità territoriale e testimonia a specchio e per intero la ‘nazione’? E, di conseguenza, fa una politica ‘nazionale’? Io dico di no, perché il suo ‘antieuropeismo’ non significa tout court ‘spirito nazionale’, anzi. Proprio chi sembrerebbe stare dalla parte degli italiani (Prima gli italiani!) in realtà tradisce interessi eterogenei, di taluni ceti contro altri, di talune regioni contro altre, di piccole comunità contro altre. È la lotta di classe, bellezza, è il conflitto sociale, dovremmo dire. Ma questo non si può, perché andrebbe in contraddizione con l’ideale nazionale, patriottico, la sovranità auspicata, la Patria come catino di appartenenza immediata, quasi sanguigna. La categoria totalitaria di ‘popolo’ si troverebbe in difficoltà a rappresentare, tutti assieme, il ‘terrone’ meridionale e il proprietario della piccola impresa, l’abitante di Roma ladrona e il bolzanino, quello che parla tedesco e quello che parla il dialetto siculo, il longobardo e il campano. Cosa resta del ‘popolo’, cosa della nazione, se li interpretiamo geopoliticamente, come categorie lisce, come patine omogenee, come cimiteri delle differenze, dei conflitti sociali, culturali, delle lotte? Nulla, non resterebbe nulla. Sarebbe il vuoto delle ragioni per cui la sinistra esiste: prima tra tutte la consapevolezza delle differenze e poi il riscatto dalle disuguaglianze.

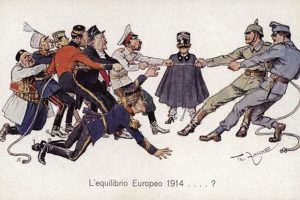

D’altronde, se si ingaggia una lotta senza quartiere (sino al più classico gne gne: ‘perché a noi sì e alla Germania no?’) e se lo scontro è tra Italia e Resto dell’Europa (meno i sovranisti di Visegràd, che peraltro non ci amano e forse ci considerano i ‘negri’ del vecchio continente), come poter pensare o solo immaginare la sussistenza di differenze e linee di frattura interne? Tutto, in tal caso, si piegherebbe pian piano al supremo interesse nazionale, al capo chino dinanzi agli ammonimenti della Patria, alla schiena diritta dinanzi alla prepotenza plutocratica, allo ‘zitti e pedalare’ contro il nemico che ci ascolta. Tra un po’ resusciteremo la categoria dei disfattisti, se solo qualcuno osasse pensare oltreconfine, pronunciare invano il nome di Europa, accennare anche solamente all’ideale europeo. Tra un po’ non si potrà dire ‘riformiamo l’Europa’, perché il nemico si abbatte e non si cambia. Tra un po’, l’ideale della razza potrebbe tornare a prevalere su quello delle persone e sulle ragioni storiche, sociali, culturali (non è già così, rispetto ai neri che sbarcano sulle nostre coste?). Questa deriva nazionalista e identitaria (nonché populista) condurrebbe verso una sorta di ‘disciplina’ interna, produrrebbe propaganda antitedesca o antifrancese, odieremmo la Merkel, cominceremmo a tradurre in italiano tutti i termini stranieri (come quando ‘garçonnière’ diventava ‘giovanottiera’, vuoi mettere?), chiederemmo di certo agli operai uno sforzo nazionale, un’austerità interna contro quella imposta dall’Europa. Agli imprenditori italiani forniremmo, invece, ogni supporto per essere competitivi con gli altri (il primo di questi supporti sarà la flat tax, più la doverosa pace sociale) e nei momenti di difficoltà metteremmo le mani sul risparmio privato sino a esigere oro alla patria! Un deja vu.

Perché sarebbe questo il probabile esito finale, conclusivo e prevedibile dell’orgia ideologica nazionalistico-patriottica. È già successo, è già capitato che gli ‘altri’ (negri, ebrei, comunisti, stranieri, omosessuali, poveri) divenissero oggetti di scherno o di odio, fossero una copertura ideologica per la conquista del potere, e che tutto ciò fosse funzionale a chi temesse di perdere privilegi e potere a causa della democrazia (gli agrari, i grandi industriali, gli apparati militari, i potenti di sempre). La storia si ripete, la prima volta come tragedia, la seconda pure. Per cui è legittimo che ci si intestardisca con certi concetti, che si trasformi la doverosa lotta politica per la riforma delle istituzioni europee e dei trattati in una guerra di movimento contro altri governi, altri popoli, altre nazioni (la Germania e la Francia per prime). Il nazionalismo, però, produce altro nazionalismo, il populismo altro populismo. La ricerca febbrile di identità produce antagonismo verso le altre identità. Il mito dei confini (cosa diversa dalla loro difesa dai potenti, non dai poveri disperati) ingenera nella mente un’idea di asserragliamento. Una deriva insomma da cui tutto si salva fuorché il popolo e la nazione, intesa quest’ultima come grande bacino culturale capace esprimere un patrimonio e di dialogare con le altre. Numeri, cifre, tabelle, economicismi: questo resta della grande narrazione che poneva invece la sinistra dentro il grande movimento di emancipazione sociale senza confini o barriere. Avevamo dirigenti politici di grande statura, oggi abbiamo economisti o ragionieri sommersi dai calcoli e dalle computazioni. Tutto lecito, certo, ma il futuro, da questa specola, non appare davvero granché.