Fonte: Luissopen

Il piano di riduzione fiscale di Lega e Movimento 5 Stelle dovrebbe preoccupare per i suoi effetti deleteri sulla disuguaglianza e sul benessere complessivo, prim’ancora che per i problemi (pur esistenti) di sostenibilità dei conti pubblici

di Francesco Saraceno – 14 maggio 2018

Il laborioso negoziato tra Lega e Movimento 5 Stelle per la formazione governo giallo-verde vede, tra le misure più significative del contratto di tra le due forze, la riproposizione della flat tax, un’aliquota unica per la tassazione del reddito (non è chiaro se solo delle persone fisiche o anche del capitale). Stando alle ultime notizie, in realtà, gli scaglioni sarebbero due: il 15% per redditi sotto una certa soglia (si dice 80.000 euro per il reddito familiare), e il 20% al di sopra. Un sistema di detrazioni dovrebbe poi creare due ulteriori scaglioni di fatto per i redditi più bassi.

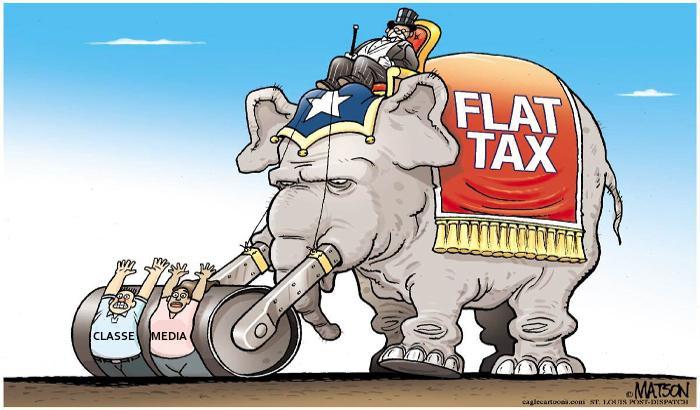

L’obiettivo della flat tax è, secondo i suoi fautori, duplice. In primo luogo, essa dovrebbe ridurre in modo significativo la pressione fiscale, e quindi aumentare consumi, investimenti, produttività, e in ultima istanza condurre a tassi di crescita più elevati. Secondo, riducendo le pretese dello Stato e il sentimento di ingiustizia che un’elevata pressione fiscale genera, essa consentirebbe di far emergere una quota sostanziale delle attività oggi sommerse. In molti temono che il problema principale di tale proposta, che oggi si avvia a diventare programma di governo, sia quello di minare i conti pubblici, e di rendere inevitabili futuri aumenti di imposte indirette (a partire dall’IVA). Mi sembra tuttavia che a dover destare preoccupazione non siano gli effetti (sia pure non trascurabili) della flat tax sulle finanze pubbliche, ma piuttosto l’impatto redistributivo a favore delle classi più agiate. Per quanto si possa operare con le detrazioni per far passare alla riforma il vaglio di costituzionalità, i benefici della flat tax saranno comunque in larga parte appannaggio dei più ricchi.

La distribuzione del reddito è stata a lungo un tema di scarso interesse per gli economisti di ispirazione neoclassica, che si concentravano sull’efficienza economica. Anzi, lo sviluppo dello stato sociale nel secondo dopoguerra aveva portato alcuni a dichiararsi contrari agli eccessi di redistribuzione in senso egualitario perché, a loro parere, essi avevano un impatto negativo sugli incentivi d’imprese e consumatori. Si riteneva insomma che un sistema fiscale che favorisse le classi più agiate avrebbe incentivato il risparmio e l’investimento, e quindi indirettamente anche la crescita e la produttività. Questo avrebbe aumentato le entrate fiscali (la cosiddetta “curva di Laffer”, di cui si narra che fosse stata disegnata su un tovagliolo in un ristorante, e che è stata recentemente evocata dal ministro del Tesoro americano Steven Mnuchin), e soprattutto arrecato benefici anche ai meno abbienti. Le riduzioni fiscali per i più ricchi sarebbero quindi ‘percolate’ (il termine inglese è trickle-down) verso il resto della società, e l’aumento della diseguaglianza avrebbe comunque portato a un aumento di benessere per tutti, non solo per i ricchi. La teoria del trickle-down è stata in qualche modo dimenticata, anche se la dottrina che ha dominato la macroeconomia negli ultimi decenni ha fatto proprio il disinteresse mostrato dagli economisti neoclassici per la distribuzione del reddito.

Curiosamente, proprio quando la crisi ha indotto gli economisti a rivedere la dicotomia tra efficienza ed equità che era propria della teoria neoclassica (si pensi al meritato successo di autori come Thomas Piketty e Branko Milanovic), la sfera politica sembra essersi riappropriata del concetto di trickle-down. In questa visione si trovano oggi accomunati due protagonisti della politica che sono considerati agli antipodi, il presidente americano Donald Trump e il francese Emmanuel Macron. Per entrambi, tra gli eventi caratterizzanti il loro inizio di mandato troviamo leggi incentrate su significative riduzioni fiscali per le classi più agiate, per i detentori di capitale, e per le imprese. Tali riduzioni sono finanziate, almeno nelle intenzioni, dei due presidenti, da un mix di aumenti d’imposte per i meno abbienti e di tagli di spesa; tagli che, plausibilmente, colpiranno principalmente coloro che beneficiano in maggior misura dello stato sociale. Due sono gli argomenti in favore della traslazione del carico fiscale dal capitale al lavoro e dalle classi agiate ai meno abbienti. Il primo è che i primi sono più mobili dei secondi, e in quanto tali possono sfuggire all’imposta migrando, per cui l’unico modo di farli contribuire al bene pubblico è ridurre le richieste del fisco. Il secondo argomento è la riproposizione del principio del trickle-down, per cui la riduzione delle tasse per i più ricchi porterebbe benefici a tutta la società sotto forma di crescita, innovazione, e creazione di ricchezza. Emmanuel Macron ha paragonato la società a una cordata in cui il successo dell’ascensione verso la cima è tanto più probabile quanto più il capo cordata sarà libero di avanzare senza impedimenti.

Oltre ai fondamenti dell’alpinismo, tuttavia, i due presidenti sembrano ignorare sia le lezioni della storia sia la situazione particolare in cui si trovano le società occidentali all’alba del ventunesimo secolo. Basandosi su di un poderoso lavoro che negli ultimi decenni ha visto Tony Atkinson, Thomas Piketty e molti altri arrivare a misure sempre più accurate della distribuzione del reddito, la ricerca degli ultimi anni ha riesaminato il legame tra distribuzione e performance macroeconomica. La ricerca recente mostra con sempre maggiore forza come la dimensione della torta non sia indipendente dalla dimensione delle singole porzioni. L’eccessiva disuguaglianza costituisce un freno alla crescita economica, il che priva di fondamento empirico il concetto di trickle-down.

L’impatto della disuguaglianza sul reddito si spiega con il fatto che, contrariamente a quanto postulato dalla teoria che ha dominato la macroeconomia negli ultimi anni, chi ha beneficiato della ridistribuzione non lo ha fatto in relazione a una presunta maggiore produttività. Jamie Galbraithe Joseph Stiglitz hanno ad esempio mostrato in modo convincente come molto più dei fattori “fondamentali”, come la globalizzazione e il progresso tecnico, contino l’incremento dei comportamenti predatori delle élite a spiegare l’aumentata disuguaglianza nel corso degli ultimi decenni. Molti lavori recenti hanno evidenziato come l’aumento della disuguaglianza abbia ridotto i consumi, senza che aumentassero necessariamente gli investimenti. Anche la competitività non si è giovata della compressione dei salari. Di fatto, negli ultimi trenta anni sembra essersi messo in moto un circolo vizioso per cui l’eccessivo peso del settore finanziario ha causato disuguaglianza crescente e accumulazione di rendite nelle mani delle élite; a loro volta queste risorse sono state reinvestite nella finanza sottraendo ossigeno all’economia reale.

L’aumento delle disuguaglianze ha quindi ridotto il benessere e creato distorsioni economiche in conseguenza del fatto che le élite si sono appropriate di una parte della ricchezza nazionale di gran lunga superiore al loro contributo all’economia. La divaricazione tra i salari dei più ricchi (soprattutto ma non solo nella finanza) e la produttività marginale del loro lavoro è di fatto divenuto sempre più evidente. Anche il Fondo Monetario Internazionale ha recentemente, sia pur implicitamente, mostrato di condividere questa tesi: nel suo ultimo Fiscal Monitor il Fondo ha sostenuto che un aumento della progressività della tassazione del reddito, pur introducendo distorsioni, avrebbe effetti benefici proprio perché contrasterebbe l’ormai eccessiva, e penalizzante per la crescita, disuguaglianza nella distribuzione del reddito.

In conclusione, ci sono valide ragioni per spiegare perché la flat tax non ha mai fatto molta strada anche in anni di neoliberalismo trionfante. La sua giustificazione economica si basa sul binomio curva di Laffer/trickle-down che è stato ampiamente screditato in ambienti accademici. La sua vera ragione di essere esula dal campo dell’analisi economica, e si riassume a mio parere in due punti.

Il primo e più banale è che essa porterebbe a sostanziali riduzioni di imposta per i più ricchi, il celeberrimo 1% che costituisce il riferimento culturale della destra italiana, ma anche di Donald Trump e di Emmanuel Macron. Certo, il bacino elettorale, soprattutto delle destre populiste americana e italiana, è bimodale e include i dimenticati dalla globalizzazione. Questo obbliga a complicate giravolte retoriche e a sofisticate operazioni di comunicazione politica per far digerire ad ampi strati della popolazione misure che in ultima istanza li danneggeranno. Operazioni che sono peraltro facilitate dall’incapacità dei partiti tradizionali di fornire risposte convincenti ai perdenti dei processi economici degli ultimi trent’anni.

Il secondo è che la forte riduzione del gettito fiscale associata all’aliquota unica porterebbe in un secondo momento al drastico ridimensionamento di quel che resta dello stato sociale in Italia e in Europa. Fin dagli anni Ottanta i conservatori americani giustificarono le riduzioni fiscali di Ronald Reagan con la necessità di “affamare la bestia” (starve the beast), vale a dire di ridurre le risorse disponibili per la cosa pubblica, al fine di renderne inevitabile il ridimensionamento. Contrariamente agli Stati Uniti, in Europa un approccio del genere non è elettoralmente remunerativo, e quindi deve rimanere sottotraccia. Ma c’è da scommettere che se una flat taxvedesse la luce, tra qualche anno si renderebbero necessari “dolorosi sacrifici”; magari imposti da un governo ‘responsabile’.

Il testo che precede parte dall’attualità politica di questi giorni riprendendo e sviluppando alcuni paragrafi dell’ultimo libro dell’autore, La scienza inutile, pubblicato da LUISS University Press