“Le divisioni e gli antagonismi nazionali fra i popoli tendono sempre più a scomparire già con lo sviluppo della borghesia, con la libertà del commercio, con il mercato mondiale, con l’uniformità della produzione industriale e delle condizioni di vita che ne derivano. Il potere proletario li farà scomparire ancora di più.” K.Marx – F.Engels

-.-.-.

di Fausto Anderlini – 5 settembre 2018

Anti-capitalisti ? Non basta. Anzi. Per essere socialisti bisogna essere soprattutto oltre-capitalisti. Una discussione sulle tesi di Carlo Galli e la ‘sinistra sovranista’.

E siccome mi son preso la briga di incrociare le armi della critica con Fassina, non posso chiudere il giro (prima di ricredermi) senza concedermi il lusso (addirittura lo sfarzo) di prendere in esame questo testo di Carlo Galli, mio carissimo concittadino pur se di origini modenesi. Scritto di rilievo, tanto da essere accolto, da alcuni, come la biblica premessa della costituenda “Patria e Costituzione”. E però, a mio parere, con risvolti inquietanti e con qualche caduta di stile. Cominciamo, con il richiamo che stavolta il ‘fare le pulci’ non sarà una lunga tiritera ma una scalinatella breve breve.

1. Si comincia con un exursus storico sintetico quanto vertiginoso, il cui succo è il seguente: La sinistra in occidente ha sviluppato la sua azione entro lo Stato, cioè la nazione, essendo l’internazionalismo nulla di più di un orpello retorico. Un’affermazione ovvia (certo che lo spazio di azione erano gli stati nazionali, non essendo plausibile combattere per cause internazionali in mezzo agli oceani o nelle foreste vergini) e insieme del tutto avulsa dalla realtà storica del movimento operaio. Una vera invenzione retroattiva partorita dalla mente di Galli. Giacchè I gruppi dirigenti e militanti del movimento operaio hanno sempre avuto sin dai primordi un’idea generale del capitalismo (essendo gli stati nazionali e i loro capitalismi articolazioni di un’economia-mondo retta da un rapporto di produzione dominante) e dunque un’idea globale del processo di emancipazione. Il movimento socialista è sempre stato di carattere globale. La prima, la seconda, la terza (ed anche l’eretica quarta) internazionali furono tutto fuorchè ‘orpelli retorici’ e simpatici convivi turistici. Se in occidente i movimenti socialisti ebbero come effetto di democratizzare gli stati, superando le varie soglie di legittimazione, fu esattamente perchè erano ostili allo Stato (quello concreto, cioè borghese) e alla sua linfa ideologica: la patria-nazione. Le rotture e gli scismi (come nel caso del comunismo) avvennero sempre nell’ambito di crisi di carattere generale. Solo nella guerra di resistenza all’occupazione nazi-fascista il movimento operaio fa propria la nozione di patria e articola vaste alleanze unitarie a base nazionale (come già anticipato nella politica dei ‘fronti’). Stalin stesso ricorre a una narrazione mobilitante che richiama elementi di civiltà (russo-slavofili) antecedenti la patria socialista. La nozione dell’elemento internazionale come ‘orpello’ è comunque una sconcertante banalizzazione di un tema storico altamente complesso (e tragico). E finiamola qui.

2. Ma come si comincia così si prosegue. Crolla l’URSS, scrive Galli, e la sinistra abbraccia ‘entusiasticamente’ il liberismo, il cosmopolitismo, l’individualismo. Così, d’emblée, come presa da una insana euforia. A parte il crollo dell’URSS (piccolo incidente di percorso) ci si può benissimo disinteressare di tutto ciò che è avvenuto intorno: la transizione post-fordista e le modificazioni della composizione di classe, le trasfromazioni socio-culturali, il reaganismo e il tatcherismo, il consenso di massa goduto dalla modernizzazione liberista ecc. Galli arriva a dire che “sono state le sinistre a introdurre il neoliberismo in Europa: Blair, Delors, Mitterand, Schroeder, Andreatta, D’Alema, Bersani”. Tutti adunati sul Britannia a congiurare contro il popolo e un’Europa che sino a quel punto aveva avuto la fortuna di evitare il liberismo….Una specie di complotto ideologico. Un manipolo di avventurieri se non di traditori del popolo (e delle patrie). E qui davvero non si può tacere, malgrado tutto il rispetto, e l’affetto, anche una caduta di stile. Infatti vien da chiedersi dove fosse Galli quando si consumava questo crimine. A me risulta che la sua biografia sia estranea alla sinistra, e che poi abbia menato vita da indipendente orientato a sinistra per poi abbracciare con entusiasmo l’avventura del Pd, sino a godere della premura di Bersani nell’entrare in parlamento nel 2013. Ecco, concedendomi al surrealismo, mi vien da immaginare cosa Carlo avrebbe potuto dire a Bersani all’atto dell’ingresso in lista: : “scusami Pierluigi, offerta irricevibile. Ora so che hai introdotto il liberismo in Europa”.

3. Infine la conclusione. Nel nuovo spazio politico, dice Galli, ci sono due destre: una economicista e moderata alleata alla sinistra moderata (in realtà, dopo quanto detto, la stessa cosa), l’altra politica e radicale, una destra identitaria nemica di questo blocco (dunque, se ne deduce, antiliberista e forse anticapitalista – del resto la critica da destra, reazionaria, al capitalismo ha una lunga storia e Galli, studioso di primordine di Schmit, De Maistre e Donoso Cortes, la conosce meglio di ogni altro…). La sinistra radicale dei Corbin, dei Malenchon, dei Sanders, per contro, è volenterosa ma confusionaria. Solo una sinistra sovranista (termine preferito a quello di sinistra rosso-bruna), che sceglie lo Stato sovrano come prius dell’emancipazione, può ricostruire le basi di un discorso sul lavoro e la democrazia. Come e in che modi, su quali indirizzi, resta però confuso. Non parlare dei migranti, dice, ma del lavoro, non dei vitalizi ma del capitalismo, non dell’euro e non del nazionalismo, ma della necessità di rendere protagonista l’Italia in una Europa non ‘gerarchica’ (un approccio, quest’ultimo, che sembrerebbe assai meno ostativo di quello di Fassina…). Non mi è chiaro e non vorrei aver capito che si tratta di mettere la testa sotto la sabbia su un tot di materie spinose. Incerta e aperta a dinamiche ben diverse peraltro la collocazione di questa rinascente sinistra sovranista nel teatro delle forze. Perchè se da un lato intende sottrarre il popolo alla seduzione della destra radicale-identitaria (per non usare il termine ‘fascista’, che secondo Galli sarebbe improprio), dall’altro lato condivide con essa l’individuazione del nemico principale: la sinistra moderata neo-capitalista ed èlitaria. Sicchè potrebbe anche darsi che prima ancora di sottrarle consensi ci si trovi alleati con essa. Magari per poi vedersela tete a tete una volta liberato il campo dai neo-liberisti. Lo stesso Galli riconosce che il discrimine è arduo e pericoloso. Io direi letteralmente avventuroso e con ogni probabilità velleitario se non subalterno. Più in generale avendo io assimilato già in giovane età la lezione marxiana dei Grundrisse, dove fra l’altro si celebra anche la ‘forza civilizzatrice’ del capitale, sarei ancora interessato a un superamento ‘in avanti’ del capitalismo. Non all’indietro. O riusciamo a convincere il ‘popolo’ che c’è una via in tal senso, oppure tanto vale lasciare che la reazione percorra da sè la sua strada. Senza darle una mano. Comunque sabotare, per quel che si è capaci, piuttosto che aderire.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Ecco l’intervento di Carlo Galli

Sulla sinistra “rossobruna”

Nonostante la sua critica dello Stato come organo politico dei ceti dominanti, nonostante il suo internazionalismo, la sinistra in Occidente ha sviluppato la sua azione all’interno dello Stato: ha cercato di prendere il potere e di esercitarlo al livello dello Stato, ha investito nella legislazione statale innovativa, e nella difesa e promozione della cittadinanza statale per i ceti che ne erano tradizionalmente esclusi. Nella sinistra agiva l’impulso a considerare lo Stato come una struttura politica democratizzabile, sia pure a fatica; mentre le strutture sovranazionali erano per lei deficitarie di legittimazione popolare. La sinistra italiana, per esempio, fu ostile alla Nato (comprensibilmente) ma anche alla Comunità Europea. E in generale le sinistre difesero gelosamente le sovranità nazionali e si opposero a quelle che definivano le ingerenze dei Paesi occidentali nelle faccende interne degli Stati sovrani dell’Est, quando qualcuno protestava perché vi venivano calpestati i diritti umani. L’internazionalismo della sinistra rimase al livello di generica approvazione dell’esistenza dell’Onu, di più o meno platonica solidarietà per le lotte dei popoli oppressi, e di sempre più cauta collaborazione con i partiti comunisti fratelli. L’internazionalismo inteso come spostamento del potere fuori dai confini dello Stato, avversato dalle sinistre, fu invece praticato vittoriosamente dai capitalisti e dai finanzieri.

Caduta l’Urss, la sinistra aderì entusiasticamente al nuovo credo globale neoliberista e individualistico, e alla critica dello Stato (soprattutto dello Stato sociale) e della sovranità – oltre che dei sindacati e dei corpi intermedi – che esso comportava. L’idea dominante era che la sinistra di classe non era più ipotizzabile perché le classi non esistevano più, e perché vi era ormai una stretta comunanza d’interessi fra imprenditori e lavoratori. La giustizia sociale era un obiettivo raggiungibile solo se si lasciava che il mercato svolgesse la propria funzione di generare la crescita complessiva della società: la politica era solo un accompagnamento di processi di sviluppo in realtà autonomi. Gli inconvenienti del mercato si dovevano correggere nel mercato. Sono state le sinistre a introdurre il neoliberismo in Europa: Blair, Delors, Mitterand, Schroeder, Andreatta, D’Alema, Bersani. La sinistra storica divenne così un partito radicale di massa, schiacciato sulle logiche dell’establishment e sulla sua gestione, impegnato – senza esagerare – sui diritti umani e civili visti come sostitutivi dei diritti sociali. Una sinistra dei ceti abbienti e cosmopoliti, incapace di interrogare radicalmente i modelli economici vigenti, le strutture produttive e le loro contraddizioni.

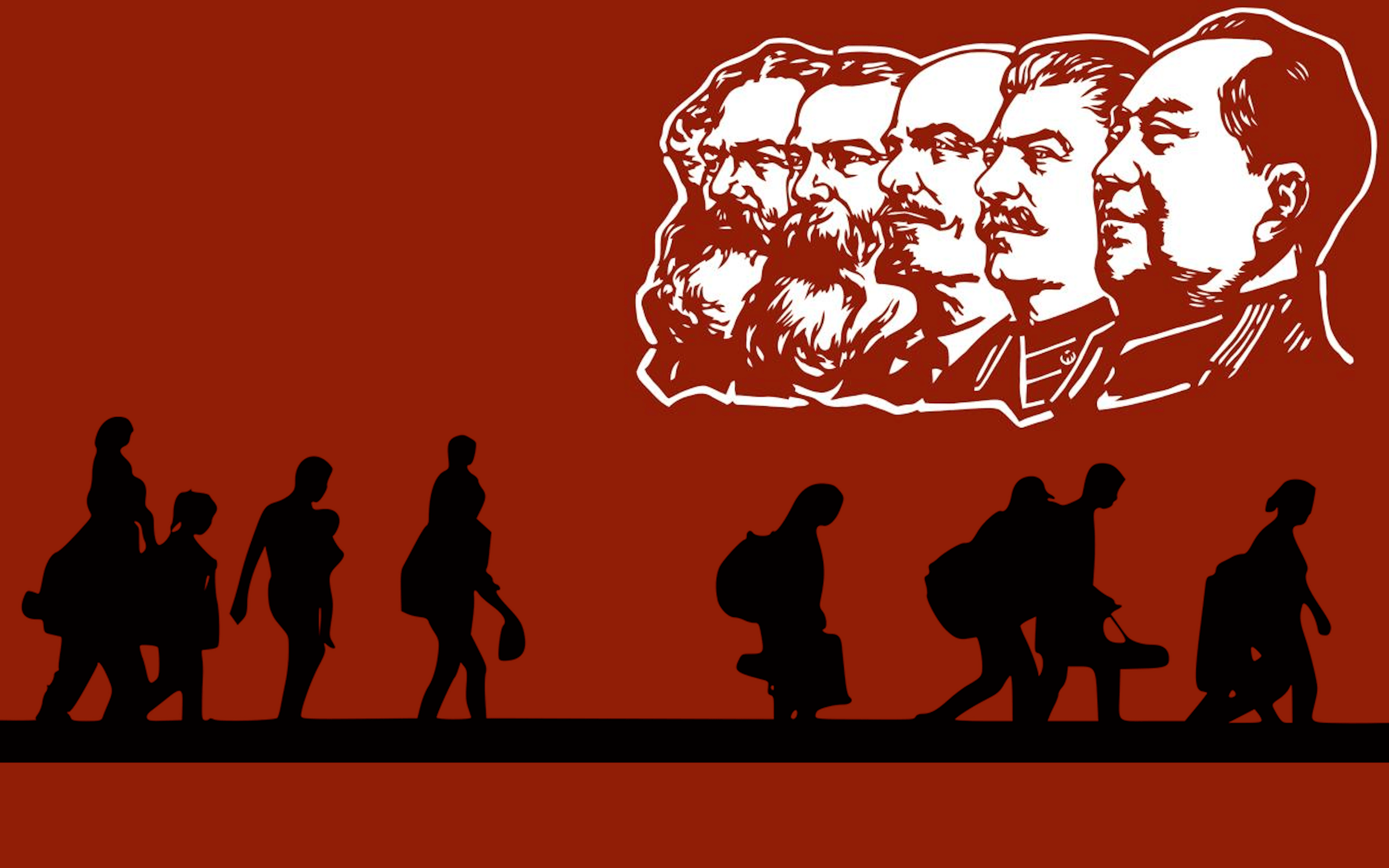

La critica alle storture, alle disuguaglianze, alla subalternità del lavoro, che invece si manifestarono nelle società occidentali soprattutto a partire dalla Grande crisi del 2008, e alla logica deflattiva dell’euro ordoliberista – con cui l’Europa volle giocare la propria partita nel mondo globale –, fu lasciata alle sinistre radicali (Tsipras, Corbin, Mélenchon, e negli Usa Sanders), generose ma anche confusionarie, e per ora minoritarie, e ai movimenti populisti e sovranisti spesso di destra, che oggi intercettano il bisogno di protezione e di sicurezza di gran parte dei cittadini. Che sono preoccupati per la propria precarietà economica, per il declassamento sociale e per i migranti, visti come problema di ordine pubblico ma anche come competitori per le scarsissime risorse che lo Stato destina all’assistenza e al welfare. Le destre politiche approfittano, come sempre, dei disastri provocati dalle destre economiche (e dalle sinistre che hanno dimenticato se stesse).

Mentre la sinistra deride e insulta gli avversari politici, grida al fascismo fuori tempo e fuori luogo (banalizzando una tragedia storica), e di fatto nega i problemi reali rispondendo alle ansie dei cittadini con prediche moralistiche e con la proposta di dare a Balotelli la maglia di capitano della nazionale, come segno anti-razzista, la destra politica e i populisti quei problemi li riconoscono e ne approfittano. Naturalmente, la interpretazione che ne danno è più che discutibile: i migranti e la casta (bersagli dei populisti e delle destre) non sono i principali responsabili della crisi e della disgregazione che ha colpito il Paese. Ma almeno queste forze anti-establishment porgono ascolto ai cittadini, che infatti li votano, mentre non votano le sinistre, che fanno sterile e superficiale pedagogia mainstream, e che ora scoprono con stupore di essere confinate nei quartieri alti, mentre nelle periferie degradate il proletariato e i ceti medi impoveriti – che ancora esistono, nonostante le analisi di sociologi non troppo perspicaci – votano destre e populisti.

In questo contesto, i sovranisti di sinistra (che non si possono definire “rosso-bruni”, che vuol dire “nazi-comunisti” – ed è un po’ troppo –) cercano di recuperare il tempo e lo spazio perduti dalle sinistre liberal e globaliste. Cercano insomma di sottrarre la protesta sociale alle destre, e tornano così allo Stato, nella consapevolezza che senza rimettere le mani su questo e sulla sovranità – che è un concetto democratico, presente nella nostra Costituzione, e che di per sé non implica per nulla xenofobia e autoritarismo – non ci si può aspettare alcuna soluzione dei nostri problemi, che non verrà certo da quelle potenze sovranazionali che li hanno creati (naturalmente, esistono forti responsabilità anche interne del nostro Paese, che andranno affrontate). Ovviamente è una strategia rischiosa, non garantita, forse anti-storica (ma lo Stato, in ogni caso, è ancora il protagonista della politica mondiale); e, altrettanto ovviamente, facendo ciò le sinistre sovraniste sposano, entro certi limiti, gli argomenti della destra, e ne condividono i nemici (la sinistra moderata – mondialista e europeista –, e il capitale globale). Ma se la sinistra sovranista sa fare il proprio mestiere riesce a distaccarsi chiaramente dalla destra politica perché è in grado di dimostrare che questa dà a problemi veri risposte parziali, illusorie e superficiali: la destra va sfidata non sui migranti, ma sulle politiche del lavoro; non sui vitalizi, ma sulla critica della forma attuale del capitalismo; non sull’euro, ma sulla capacità del Paese di non essere l’ultima ruota del traballante carro europeo; non sul nazionalismo, ma su un’idea non gerarchica di Europa. La sinistra sovranista – che è meglio definire radicale – ha il compito di dimostrare che destre e populismi sono l’altra faccia del neoliberismo e della globalizzazione che dicono di combattere; che sono apparentemente alternativi ma che in realtà ne sono subalterni.

Siamo alla fine del ciclo democratico e progressivo apertosi con la vittoria sul fascismo: una fine sopraggiunta dapprima nelle strutture economiche, e ora nel pensiero e nella pratica politica. In campo, duramente contrapposte ma complementari, ci sono establishment e anti-establishment: due destre, una economica (a cui è di fatto alleata la ex-sinistra liberal) e l’altra politica, l’una moderata e l’altra estrema. Lo spazio della sinistra non è accostarsi ai moderati, né mimare gli estremisti di destra, ma praticare la profondità, la radicalità dell’analisi; il suo compito è dimostrare che il cleavage destra/sinistra esiste ancora, ma è nascosto, e complesso. E che per il bene di tutti lo si deve fare riaffiorare.