Fonte: ibs

Url fonte: http://www.ibs.it/code/9788895029658/prunetti-alberto/amianto-una-storia.html

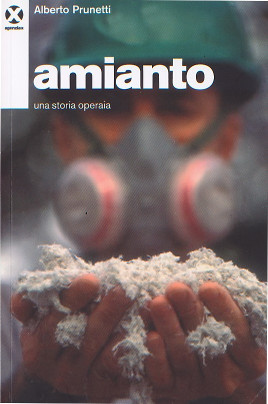

AMIANTO. UNA STORIA OPERAIA – di ALBERTO PRUNETTI – ed. ALEGRE

la recensione de l’INDICE di Girolamo De Michele

Nella foto, Renato è alto e magro. Ha ventiquattro anni, una faccia da attore di film di pupe e pistole (alla Jean-Paul Belmondo, per intenderci), lavora come operaio di giorno e cameriere a sera; alla sua destra la cantante del momento, Nada Malanima, toscanaccia come lui, quinta a Sanremo a soli quindici anni. Il fotografo che lo immortala a Livorno lo conoscono come Nick Vampata, il locale in cui Nada ha appena cantato è il Cardellino di Castiglioncello, l’anno è il 1969, un anno in cui tutto poteva sembrare possibile. Il “pulcino di Gabbro”, come chiamano Nada, sembra quasi rassicurata nell’appoggiarsi al braccio di quel livornese alto e sorridente: Renato doveva sentirsi padrone del mondo, in quel momento. Se ci fosse il sonoro, si sentirebbe la canzone che ha catapultato la ragazzina da Rosignano Marittimo alla televisione: Ma che freddo fa.

Questa foto è una leggenda familiare, nella famiglia di Renato Prunetti: buona da raccontare a bicchiere svuotato, buona per le risate degli amici. Finché un giorno in cui non c’è più da ridere, perché Renato non c’è più, la foto ricompare sul giornale locale: quant’era bello, piange la moglie Francesca pensando a quel corpo devastato dall’immobilità e dal cortisone che qualche volta cascava dal letto, con le piaghe da decubito e la flebo di morfina, con un tumore incubato per vent’anni che dai polmoni era risalito lungo le terminazioni nervose per ricoprire di metastasi una parte del suo cervello. Amianto è, come recita il sottotitolo, una storia operaia. Una storia che è due storie: di Renato, il giovane cameriere che l’anno dopo la foto con Nada sveste il cravattino e diventa, definitivamente, una tuta blu. E di Alberto, l’autore, concepito durante quella trasferta a Casale Monferrato da cui Renato tornò con un figlio e una fibra d’amianto nei polmoni.

Due vite sotto il segno della fabbrica; Renato che si sposta da Piombino a Casale Monferrato, da Terni, fino all’Ilva di Taranto, giusto per non farsi mancare niente: una roulette russa condotta sotto il segno della grande menzogna, del lavoro che fa progredire l’Italia, che non asservisce ma libera. Che non uccide: farà in tempo, Renato, a spiegarlo al figlio, che “non esiste acciaio senza amianto, anche se questo non te lo racconta nessuno”. Un “working class hero labronico [che] ha iniziato a guadagnarsi il pane a quattordici anni, che è entrato in fabbrica senza mai uscirne davvero, perché il cantiere industriale aveva nidificato nelle sue cellule il proprio carico di negatività. Uno che è stato costretto per ragioni professionali a esporre il proprio corpo a ogni tipo di metalli pesanti. Uno che si infilava guanti d’amianto, e tute d’amianto, e si metteva lui stesso sotto un telone d’amianto, perché scioglieva elettrodi che rilasciavano scintille di fuoco a pochi passi da gigantesche cisterne piene di petrolio e che sotto quel telone respirava zinco e piombo, fino a tatuarsi un bel pezzo della tavola degli elementi di Mendeleev nei polmoni”. E Alberto, nato “acciaio ascendente amianto”, che ha fatto le scuole nei locali ex Ilva e va in biblioteca all’ex Ilva, “e per arrivarci dovevo passare davanti a una chiesa costruita in ghisa e quando non avevo voglia di studiare andavo a giocare a pallone in un campo di calcio che era il campo dell’Ilva”. Una vita sotto il segno dell’Ilva, cresciuto sul mare dei fanghi rossi, poi andando a lavorare “sfiorando una fabbrica di titanio e acido solforico e la strada che mi ha portato all’università seguiva il corso del Merse che è un fiumiciattolo pieno di arsenico e altri metalli pesanti usciti dalle miniere allagate in cui sono state stoccate tonnellate di ceneri di pirite”. In un altro linguaggio si direbbe: sussunzione reale della società sotto il capitale.

Linguaggio desueto, dagli echi postoperaisti, poco praticato nei salotti letterari nei quali, come ricorda nell’introduzione Valerio Evangelisti, hanno credito “romanzetti di successo in cui la fabbrica è solo sfiorata, richiamata nel titolo e poi ignorata”. Linguaggio che trovava il proprio senso nell’insubordinazione operaia, nelle lotte degli anni sessanta e settanta che mettevano in crisi quel capitale che mentre Alberto nasceva e Renato incubava l’amianto “cominciava una serie di ristrutturazioni che dopo dieci anni avevano smantellato e distrutto il sogno di egemonia della classe operaia”: uso capitalistico della crisi – perché in realtà il capitale non va in crisi, il capitale è crisi – non per migliorare la produttività, ma per “distruggere l’alternativa di contropotere e di autogestione operaia dei rapporti tra capitale e lavoro”. Cose che Alberto imparerà sulla propria pelle attraverso una vita di precariato in un mondo che scopre la precarizzazione come destino di una generazione che credeva, studiando grazie alla fatica operaia dei propri genitori, di poter sfuggire allo sfruttamento di classe. E che scopre invece nuove, più raffinate e pervasive forme di sfruttamento, di ingiustizia, di captazione all’interno di maglie più strette perché meno visibili: come invisibile era il killer che per vent’anni s’è annidato in fondo al respiro di Renato. Ed è così che le due storie diventano tre: perché i filamenti individuali, che si incrociano e si allontanano – l’uno verso l’università, l’altro sempre nella fabbrica – per poi riallacciarsi nel dolore della malattia e della perdita, sono parte di una matassa più grossa e aggrovigliata, quella parte della grande matassa al cui interno si svolge la storia di un passaggio d’epoca visto attraverso la piccola geografia locale di uno spicchio di Toscana. Grandi cavi di corda intrecciati, dai quali pendono cordami che avrebbero potuto avvinghiarsi in diversi intrecci e trame, e il cui dipanarsi racconta comunque un pezzo di storia: la storia dei subordinati e dei sottomessi, le ragioni della loro fierezza e del loro orgoglio, le loro lotte e le loro sconfitte. Potrebbe sembrare che Alberto Prunetti si sia dedicato a un esercizio di rievocazione memorialistica, nell’illusione che si possa imitare la vita replicandola in forma letteraria, o peggio ancora realismo fuori tempo massimo. Invece no: perché questo Amianto è realistico tanto quanto il Don Quixote di Pierre Menard narrato da Borges. Livorno e Piombino, la fabbrica, l’amianto, la classe operaia sono trasfigurati in un esercizio di neo-realismo, di creazione di un nuovo reale, perché è con gli occhi e la mente di oggi, alla luce della consapevolezza della sconfitta patita dalla classe operaia di cui Renato faceva parte, ma anche dalla nuova consapevolezza della questione ambientale, da un rifiuto della nocività del lavoro che oggi comincia a farsi strada, comparando la condizione operaia di oggi a quella dell’operaio-massa, che cogliamo in questo proletario labronico l’emblema di un’epica senza eroi. Un operaio che ha consegnato al figlio non la nostalgia per la tuta blu e i fumi dell’Ilva, ma la forma stessa della scrittura: “Lui lo diceva sempre: mettici il canapone, regge più del teflon. Stai solo attento a rispettare il senso della filettatura e lega il tutto con un dito sporco di mastice verde. Poi stringi con forza, ma senza cattiveria. Non deve perdere. Ho fatto così, con la penna. Ho cercato di rispettare la filettatura della storia, senza forzare il passo degli eventi, senza strozzature. Ho usato il mastice della fantasia e stretto senza cattiveria ma con decisione l’ordine del discorso. Non gocciola: ci ho messo un cartone sotto e le lacrime si sono asciugate”.