Putin V di Russia, “zar” di un regime autocratico

Nel corso del ventesimo secolo ci eravamo convinti che il processo di democratizzazione dei sistemi politici fosse irreversibile, e si sviluppasse sempre nella stessa direzione: dalla dittatura alla democrazia. I processi di decolonizzazione e l’implosione del regime sovietico sembravano andare in questa direzione. Poi si è radicata la teoria che allo sviluppo economico seguisse lo sviluppo democratico dei regimi: l’Occidente ricco e democratico contagia i sistemi “confinanti”. Infine, si è ritenuto che bastasse introdurre formali procedure elettorali per avere democrazia (spesso elezioni manipolate). La storia è meno lineare e non sempre questi modelli funzionano. Il caso della Russia post sovietica è un chiaro esempio di come le tre opzioni non hanno sempre funzionato e oggi essa si trova collocata (si vedano le analisi di Freedom House) tra i regimi “ibridi” o meglio, autocratici. L’ultimo episodio, il referendum costituzionale dei primi giorni di luglio, ne è conferma.

Il referendum costituzionale svoltosi in Russia il primo luglio (ma la consultazione è durata di fatto una settimana, in un paese con 11 fusi orari, e non sono stati autorizzati osservatori internazionali OSCE) apre la porta a Putin per rimanere al potere fino al 2036. Insomma, il mandato attuale, scadente nel 2024, potrà essere rinnovato per altre due volte, cioè per altri 12 anni. L’ex funzionario del KGB potrà così comandare più di qualunque zar, in un regime non democratico, definibile ibrido a ben volere, ma più correttamente autocratico. Al potere dal 1999 e sino al 2024 come Presidente, salvo la parentesi formale di Primo Ministro dal 2008 al 2012, Putin si avvia a rimanere saldamente al potere sino al 2036.

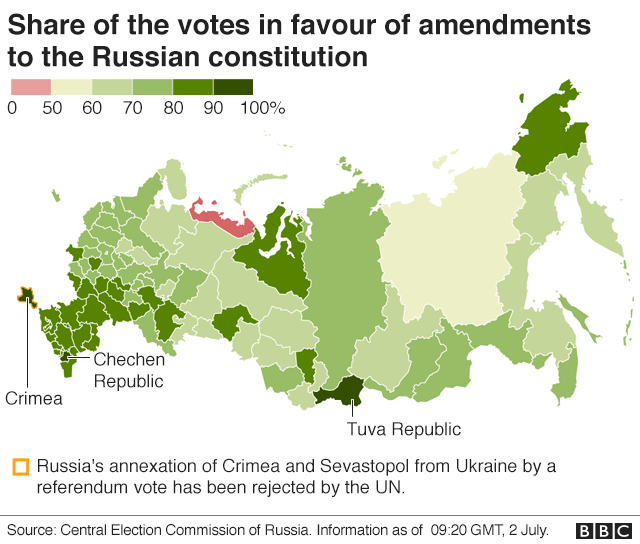

Come previsto, il referendum proposto da una legge della Duma ha visto il trionfo dei SI alle riforme costituzionali proposte con 200 emendamenti (tra i quali, l’azzeramento dei quattro mandati precedenti di Putin), con una percentuale di oltre il 78% (secondo i dati della Commissione Centrale elettorale, che ha segnalato una partecipazione del 65% degli elettori). Il risultato consente a Putin di presentarsi altre due volte dopo il 2024 come Presidente della Federazione Russa. Anche se in una delle 85 regioni della Russia, quella di Arkhangelsk, il distretto di Nenets ha votato in maggioranza NO alla riforma.

Una questione riguarda la possibilità di brogli elettorali, denunciati dall’organizzazione non-governativa Golos, e la difficoltà per le opposizioni di farsi sentire, a parte la voce, sempre più flebile, di Alexei Navalny. Senza dimenticare le manifestazioni di taglio nazionalistico decise da Putin nell’imminenza del voto o la concessione una tantum di 10.000 rubli (circa 140 euro) alle famiglie con figli, oppure l’organizzazione dei seggi elettorali in ambienti gradevoli con musica, intrattenimenti e self-service con cibo.

Una questione riguarda la possibilità di brogli elettorali, denunciati dall’organizzazione non-governativa Golos, e la difficoltà per le opposizioni di farsi sentire, a parte la voce, sempre più flebile, di Alexei Navalny. Senza dimenticare le manifestazioni di taglio nazionalistico decise da Putin nell’imminenza del voto o la concessione una tantum di 10.000 rubli (circa 140 euro) alle famiglie con figli, oppure l’organizzazione dei seggi elettorali in ambienti gradevoli con musica, intrattenimenti e self-service con cibo.

Di converso, vi è stato poco movimento di protesta: alcune leggi limitano fortemente la libertà di manifestazione, la polizia è dura (specie OMON), altri provvedimenti vietano il finanziamento dei movimenti sociali. Un piccolo gruppo di attivisti si è sdraiato sulla Piazza Rossa per formare con i corpi il numero “2036” e pochi altri sono intervenuti in Piazza Pushkinskaya con cartelli “Campagna per il No”.

Foto sopra: Una donna a San Pietroburgo con un manifesto che chiede di boicottare gli emendamenti proposti da Putin

Gli emendamenti di riforma della Costituzione proposti nel referendum di fatto bloccano le aspirazioni politiche degli oppositori a Putin: i candidati alla presidenza devono aver vissuto in Russia nei precedenti 25 anni. Un modo per escludere da subito sia Navalny che Khodorkovsy, avversari di Putin: Navalny è stato per anni a Yale e Khodorkovsky vive fuori Russia.

Interessanti per capire il clima politico in Russia sono anche altri emendamenti approvati. Alcuni ruotano attorno a una ideologia ultraconservatrice: richiamo alla antica “fede in Dio” della Russia; altri riguardano politiche di welfare sociale. Le più controverse, come visto, sono di tipo istituzionale, sia per il numero dei mandati, ma anche per la centralizzazione nel Cremlino della direzione della politica interna ed estera e delle priorità socioeconomiche.

Foto sopra: Putin al seggio esibisce il passaporto

Foto sopra: Putin al seggio esibisce il passaporto

Per convincere il maggior numero possibile di russi a recarsi ai seggi, ci sono anche altre modifiche: obbligo per il governo di indicizzare le pensioni almeno una volta l’anno; soglia dei salari non inferiore al minimo che garantisca un livello accettabile di sussistenza. Poi ci sono altre misure volte a mettere al riparo il Paese da costose sentenze estere, come quelle della Corte europea dei diritti umani: la normativa russa avrà sempre la prevalenza su quella internazionale.

In conclusione, si possono segnalare almeno due questioni aperte. Il referendum voluto da Putin può anche essere visto come un momento di debolezza dello stesso: il timore che le élites oligarchiche a lui associate già pensassero al suo successore nel 2024. Sarà interessante vedere come il voto influenzerà le relazioni tra Putin e l’élite moscovita. L’appoggio fiduciario del voto popolare può aiutarlo a giocare la sua partita con l’establishment economico. Si pensi a certe scelte di Rosneft contro i ministri putiniani, oppure a esponenti “liberali” aperti verso l’Occidente e ancora ai siloviki (uomini dei servizi di sicurezza e di intelligence) che fanno quello che vogliono alla faccia del Cremlino. L’oligarchia putiniana è oggi più autonoma (si pensi a tycoons come Sechin, Arkady Rotenberg e Yury Kovalchuk) e rappresenta giganteschi conglomerati con grande influenza politica e finanziaria. Il voto popolare può dare forza a Putin, ma l’oligarchia russa forse comincia a guardare più avanti.

La seconda questione riguarda l’opposizione. Praticamente inesistente nella Duma a Mosca, limitata nelle regioni dopo la riforma che permette a Putin di nominare i governatori, divisa al suo interno e anche screditata in alcuni suoi esponenti, l’opposizione ha ben poca voce in capitolo. Dagli anni duemila invece si era sviluppata un’azione civica fatta di molti movimenti sociali, espressione della società civile: movimenti giovanili e ambientalisti, gruppi democratici, persino artisti di strada ed esperti di comunicazione via web, diffusione dei social sembravano essere in grado di dare voce allo scontento e a prospettive diverse per la Russia. Gli anni 2011-2013 hanno visto il massimo sviluppo dell’azione politica dei movimenti sociali. Ma anche in questo caso divisioni interne hanno ridotto il peso di questa azione, nuove norme hanno di fatto impedito manifestazioni di piazza e di ricevere finanziamenti. Insomma, anche la società civile sembra impossibilitata a frenare le mire autocratiche di Vladimir Putin.